Manfred Eckstein wurde am 20. November 1919 in Kesselbach geboren.1 Sein Vater Leopold, geboren am 2. November 1875, war bereits in dritter Generation Viehhändler und Landwirt in Kesselbach. 1927 und 1929 amtierte er als Gemeindevertreter der bürgerlichen Gemeinde Kesselbach, 1932 war er dritter Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde Londorf. Manfreds Mutter Minna Stern, geboren am 14. Oktober 1872, stammte aus dem Dorf Niederweidbach bei Biedenkopf, in dem es vor der Shoah eine jüdische Gemeinde gab.2

Manfred Eckstein war das zweitjüngste von sechs Geschwistern: Hermann (geb. 1907), Ludwig (geb. 1910), Bertha (geboren im April 1916, gestorben im November 1916, beerdigt auf dem Jüdischen Friedhof in Londorf), Sidonie (geb. 1918) und Norbert (geb. 1922).

Bis zu ihrer Vertreibung lebte die Familie Eckstein in Kesselbach in der Appenborner Straße 12, jetzt Alsfelder Straße 10. Nach Artur Rothmann hatten sie den Dorfnamen „Heiems“.3 Wie etabliert die Familie in Kesselbach war, schilderten Manfreds ältere Brüder Ludwig – oder Louis, wie er sich in den USA nannte – und Herman(n) in ihren jeweiligen Entschädigungsverfahren übereinstimmend. Louis: „Es handelte sich um eine alte, gut eingefuehrte Firma und hatte sie ein sehr gutes jaehrliches Einkommen. ([Handschriftlicher Vermerk:] Name der Firma Leopold Eckstein).“4 Herman(n): „Mein Vater […] besuchte [in Kesselbach] die Volksschule und arbeitete dann im elterlichen Viehgeschaeft, das er im Jahre 1900 auf eigene Rechnung weiterfuehrte. Es war ein altes, gut eingefuehrtes Geschaeft.“5

Die Ecksteins hatten ein offenes, gastfreies Haus. Der ehemalige Grünberger Schüler Siegfried Stern aus Kesselbach bezeugte: „In Kesselbach wohnte auch Herr Leopold Eckstein, Viehhändler, mit seiner Familie, mit der ich und meine Familie in besten Beziehungen standen. Wie in so kleinen Orten üblich, haben wir uns an den Feiertagen gegenseitig eingeladen. So kam ich häufig in die Wohnung der Familie Leopold Eckstein, die aus 3 Zimmern mit Küche bestand, die voll und reichlich ausgestattet waren. Das Wohnzimmer machte einen feinen Eindruck […]. Wir waren oft zum Essen eingeladen, wie auch umgekehrt wir die Familie Eckstein einluden. Normalerweise assen wir auf schönem Porzellan bei solchen Gelegenheiten, manchmal auch mit silbernen Bestecken […]. Auch Silberbecher und Leuchter für religiöse Zwecke waren vorhanden. […] Familie Eckstein galt als sehr wohlhabend und es war ihr sichtlich eine Freude, ihre Freunde einzuladen und diese Einladungen waren immer sehr schön und zogen sich manchmal sehr lange hin.“6

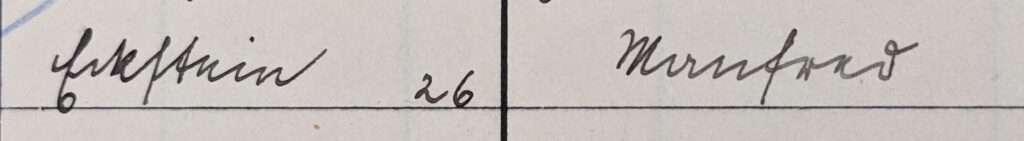

Nach dem Volksschulbesuch in Kesselbach7 trat Manfred Eckstein am 28. April 1930 in die Sexta (heute: 5. Klasse) der Oberrealschule Grünberg ein. In seiner Klasse waren noch zwei weitere jüdische Kinder: Edith Bick aus Nieder-Ohmen und Else Jacob aus Nieder-Gemünden. Beide mussten die Schule nach der Machtübernahme der Nazis verlassen, weil sie Jüdinnen waren.8 Diese Demütigung blieb Manfred Eckstein erspart, denn er trat bereits am 2. Dezember 1930, nach nur sieben Monaten, aus der Grünberger Oberrealschule aus, um wieder in die Kesselbacher Volksschule zurückzugehen.9

Nach Beendigung der Schulzeit begann Manfred Eckstein an Ostern 1934 eine Lehre bei dem jüdischen Metzger Mayer Wachenheimer in Biebesheim im Kreis Groß-Gerau.10 Am 5. Juli 1935 wurde er vor dem Jugendschöffengericht in Groß-Gerau eines Sexualdelikts bezichtigt und zu drei Jahren Haft verurteilt.11 Im Entschädigungsverfahren nach dem Krieg versicherte Manfred Eckstein seine Unschuld und bezeichnete sich als Opfer der NS-„Rassenschande“-Hetzkampagne.12 Dies ist umso glaubwürdiger, als er in einem Artikel der Meeraner Zeitung vom 12. Juni 1935, der wortwörtlich aus der NS-Parteikorrespondenz abgeschrieben war, unter Preisgabe seines vollen Namens regelrecht angeprangert und als jüdischer Sittlichkeitsverbrecher par excellence dargestellt wurde.13

Die „Rassenschande“-Hetze wurde begleitet von antisemitischen Ausschreitungen in vielen deutschen Städten. Diese Ausschreitungen, so Alexandra Przyrembel in einer einschlägigen Studie, „gingen mit einer breit angelegten Pressekampagne einher, die neben dem ‚Rassenschänder‘ nun auch den ‚jüdischen‘ Verbrecher im Visier hatte. Unter den Überschriften ‚Das Volk wehrt sich gegen Rassenschande‘, ‚Volkswut gegen jüdische Rassenschänder‘ oder auch ‚Sachsen räumt mit den Rassenschändern auf. Ehrlose Weiber und ihre Juden wurden auf Anordnung des Staatsministers des Innern verhaftet‘ wurde die öffentliche Treibjagd auf die betroffenen Paare oder einzelne Juden zum generellen Anliegen der deutschen Bevölkerung erklärt. Kennzeichnend für diese Form der Berichterstattung war die Inszenierung eines ‚Doku-Dramas‘, das ‚konkrete‘ Fälle mit der tagespolitischen Forderung eines möglichst umfassenden ‚Rasseschutzes‘ verband. […] Bemerkenswert ist, dass die betroffenen Personen wirklich verurteilt wurden.“14

Nach der Urteilsverkündung am 5. Juli 1935 trat Manfred Eckstein seine Haft in der Sicherungsanstalt Butzbach an.15 Die ab 30. Mai 1935 absolvierte Untersuchungshaft wurde ihm auf das dreijährige Strafmaß angerechnet.16 Am 6. oder 31. Dezember 1937 wurde er fünf Monate vor Ablauf der Frist auf Bewährung aus der Haft entlassen. Die Bewährung endete am 26. Oktober 1942.17 Zu diesem Zeitpunkt befand sich Manfred Eckstein allerdings längst im Exil.

Nach seiner Haftentlassung war Manfred Eckstein zunächst vier Wochen zu Hause in Kesselbach18 und arbeitete dann „bei der Stadt Gießen, als Straßenarbeiter, zirka 3 Monate.“19 Als vorbestrafter Jude war er nun doppelt gefährdet. Im September 1938 teilte die Kriminalpolizeistelle Darmstadt dem Landgerichtspräsidenten von Gießen mit: „Manfred Eckstein wurde am 14. 6. 1938 als Jude mit einer Vorstrafe von über einem Monat Gefängnis auf Grund des Schnellbriefes [….] vom 1. 6. 1938 […] in Vorbeugungshaft genommen und dem Konzentrationslager Sachsenhausen bei Oranienburg zugeführt […].“20

Der genannte „Schnellbrief“ stand im Zusammenhang mit der „Aktion ‚Arbeitsscheu Reich‘“. „Mit einem Schnellbrief an die Kriminalpolizei“, so die Historikerin Stefanie Schüler-Springorum, „ordnete Heydrich am 1. Juni 1938 für die Woche vom 13. bis 18. Juni die Verhaftung von pro Leitstelle mindestens 200 männlichen arbeitsfähigen ‚Asozialen‘ sowie von vorbestraften Juden an, wobei nun vor allem Personen ohne festen Wohnsitz ins Visier gerieten. […] Die Zahl der bei der Juni-Aktion festgenommenen Männer wird auf 9000 bis 10000 geschätzt […]. Das Gros der Inhaftierten kam zunächst in die Lager Sachsenhausen und Buchenwald […]. Dort waren im Sommer 1938 über 6000 (Sachsenhausen) bzw. über 4500 (Buchenwald) Männer als ‚Asoziale‘ registriert […]. Zwar stellten die mit dem schwarzen Winkel gekennzeichneten ‚Asozialen‘ in den Konzentrationslagern zunächst die Mehrheit der Inhaftierten, dies bedeutete jedoch nicht, dass sie innerhalb der Häftlingsgesellschaft eine dominante Stellung einnehmen konnten. Im Gegenteil, im Lager wiederholte sich die Erfahrung von Ausgrenzung und Diskriminierung, und die ‚Asozialen‘ rangierten am unteren Ende der internen Hierarchie. […] Noch schlechter war die Situation der im Juni 1938 verhafteten Juden, die bei der Aktion ‚Arbeitsscheu Reich‘ erstmals auf Hitlers persönliche Anordnung hin eine ausdrücklich benannte Zielgruppe bildeten und mit ca. 2500 Verhafteten überproportional von dieser Razzia betroffen waren. Die Anordnung vom 1. Juni 1938 galt für alle vorbestraften, d.h. zu mindestens einem Monat Gefängnis verurteilten Juden, was neben normaler Delinquenz auch verfolgungsspezifische Delikte wie Devisenvergehen mit einbezog. 1256 Personen wurden nach Buchenwald und 824 nach Sachsenhausen verschleppt, wo sie besonders brutalen Schikanen ausgesetzt waren.“21

Solche Schikanen erlebte auch Manfred Eckstein. In Bezug auf die beantragte Entschädigung für erlittenen Gesundheitsschaden erklärte sein Anwalt 1967: „Der Antragsteller [sc. Manfred Eckstein] ist im Konzentrationslager Sachsenhausen mißhandelt worden; insbesondere ist sein Fuß während der Zwangsarbeit durch einen Rollwagen derart überfahren worden, daß er in Ermangelung ordnungsgemäßer ärztlicher Behandlung nicht wieder verheilt ist. Der Antragsteller hat laufend Schwierigkeiten mit dem Fuß, der es ihm nur möglich macht, wenige Stunden täglich darauf zu stehen oder zu laufen und ihn ständig behindert.“22

Über die Misshandlungen im KZ Sachsenhausen schreibt Hermann Kaienburg: „Bei der Aufnahme neuer Häftlinge zeigte die Lager-SS diesen in besonderer Weise ihre Brutalität und Unmenschlichkeit. Bei Bahntransporten endete die Fahrt an den Bahnhöfen Oranienburg und Sachsenhausen. […] Unterwegs litten die Gefangenen oft unter Hunger und Durst, Kälte und Hitze, Enge und Gestank. Von den Bahnstationen aus trieben SS-Aufseher sie im Laufschritt mit Prügel zum Lager. […] Im Lager mussten die neuen Häftlinge oft mehrere Stunden auf dem Appellplatz in strammer Haltung warten. Die folgende Aufnahmeprozedur lief in einer Weise ab, die auf persönliche Erniedrigung zielte. […] In Sachsenhausen ist erkennbar, dass die Brutalität bei der Aufnahme in den Anfangsjahren zunahm. […] Bei der Einlieferungsaktion im Juni 1938, so berichtet Harry Naujoks, ließ der Kommandant bei jedem der eintreffenden Transporte willkürlich zehn der nackt Angetretenen auswählen und im Freien auf dem Prügelbock auspeitschen. Die Bewusstlosen ließ er mit kaltem Wasser übergießen. […]“23

Zur Brutalität der Zwangsarbeit im KZ Sachsenhausen heißt es: „Die Häftlinge fürchteten vor allem die Baukommandos als Arbeitsstellen. Das Kommando Klinkerwerk, in dem 1938 bis 1940 durchschnittlich ca. 1500 Häftlinge bei Rodungs-, Planierungs- und Ausschachtungsarbeiten, beim Bau des Kanalhafens und bei der Werkserrichtung eingesetzt wurden, war der Schrecken aller Häftlinge im KZ Sachsenhausen; es galt als eine einzige große Strafkompanie. […]“24

Am 15. August 193825 wurde Manfred Eckstein aus Sachsenhausen entlassen – „unter der Bedingung sofort Deutschland zu verlassen“.26 Am 8. September 1938 verließ er Kesselbach mit dem Ziel Columbien.27 „Im Oktober 1938“, so Manfred Eckstein in seinem 1957 verfassten Lebenslauf, „kam ich in Columbien an. Mußte mich erst erholen. Dann machte [sic] alle Gelegenheit-Arbeiten, aber konnte mich nicht ernähren. Im Laufe der Jahre lernte ich Sprache und Land und Leute kennen und bin heute Vertreter für Kurzwaren und ernähre mich endlich.“28

Am 28. Dezember 1956, im Alter von 37 Jahren, stellte Manfred Eckstein von Cali/Kolumbien aus beim Regierungspräsidium Darmstadt einen Antrag auf Entschädigung für Freiheits-, Auswanderungs- und Berufsschaden. Als Adresse gab er „Karrera 8 No 13–129“ an. Bei der Rubrik „Rückwanderer“ – nach §141 BEG hatten Verfolgte des Nazi-Regimes, die zur Emigration gezwungen worden waren, Anspruch auf Soforthilfe bei Rückkehrwunsch – vermerkte er: „noch unbestimmt“.29 Danach ist in der Akte von Rückkehrplänen allerdings nichts mehr zu lesen. Auch seine deutsche Staatsbürgerschaft, die ihm 1939 aberkannt worden war,30 forderte er offenbar nicht zurück. Ebenso wenig rollte er den rassistischen Gerichtsprozess aus dem Jahr 1935 wieder auf – sei es, weil dies zu belastend gewesen wäre, sei es, weil er sich nach seinen Erfahrungen mit der deutschen Wiedergutmachungsbürokratie keine allzu großen Erfolgschancen ausrechnete. So zog sich allein sein Antrag auf Entschädigung für Freiheitsentzug zweieinhalb Jahre hin; die ohnehin kümmerliche Entschädigungssumme von 300 DM als Kompensation für die zweimonatige Haft im KZ Sachsenhausen musste mithilfe seines Anwalts gegen das Land Hessen erstritten werden.31

Die letzte Nachricht in Manfred Ecksteins Entschädigungsakte datiert vom 4. Oktober 2001. In einem Schreiben teilte die Claims Conference der Entschädigungsbehörde mit, dass der inzwischen 81-jährige Manfred Eckstein Beiträge aus dem „ARTICLE 2 FUND“ verlangt habe, einem „Fonds für bestimmte jüdische Opfer nationalsozialistischer Verfolgung […], die keine oder nur geringe Entschädigungsleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz erhalten konnten.“32 Zu dieser Zeit lebte Manfred Eckstein immer noch in Cali, Kolumbien. Sterbedatum und -ort sind unbekannt.

Manfred Eckstein hatte eine Tochter namens Ilse. „Am 15. April 1985“, so ist in dem Aufsatz ‚Jüdisches Leben in der Rabenau‘ von Artur Rothmann zu lesen, „schrieb [Manfreds Bruder; Anm. d. Red.] Hermann Eckstein einen Brief an Katharine Hormann, in dem er von den Lebensläufen der vier Brüder und ihrer Nachkommen berichtete. Am 19. August 2006 besuchte Ilse Eckstein, Tochter von Manfred, zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Cousine das Haus ihrer Vorfahren. Eingeladen hatten sie Helmut und Heinrich Hormann, deren Familie das Haus von den Ecksteins gekauft hatte. Helmut und Heinrich war es ein Anliegen, die Erinnerung an die Familie Eckstein in Rabenau lebendig zu erhalten. Ihnen verdanke ich [sc. Artur Rothmann; Anm. d. Red.] auch viele der Informationen.“33

Und wie erging es Manfreds Familienangehörigen nach 1933? Die Brüder überlebten: Norbert Eckstein emigrierte im Mai 1938 nach Haifa in Palästina, Ludwig Eckstein im März 1939 nach New York, USA, und Hermann Eckstein gelang nach seiner Entlassung aus Buchenwald im Jahr 1939 die Flucht über England nach Baltimore, USA.34

Über das Schicksal seiner Eltern schrieb Manfreds älterer Bruder Herman(n) im Entschädigungsverfahren: „Mein Vater Leopold Eckstein […] war vom 9. November 1938 bis 15. Dezember 1938 im K.Z. Buchenwalde. Im Jahre 1937 wurde ihm die Handelskarte entzogen und konnte er sein Geschaeft nicht mehr weiterfuehren, das schon seit dem Jahre 1933 sehr schwer unter dem Boykott litt. Sein Konto war bei der Hessischen Sparkasse in Kesselbach und das zustaendige Finanzamt war in Gruenberg, Oberhessen. Meine Mutter Mina Eckstein geb. Stern […] und mein Vater wohnten zuletzt in Frankfurt/Main, Rotlintstrasse. Der Boykott in den kleinen Orten zwang sie, in die Grossstadt zu gehen. Das war im Jahre 1939. Sie hatten dort eine [unlesbar] Zimmerwohnung. Wie mir meine Eltern schrieben, hatten sie bis zuletzt den Hausrat zusammen gehalten, da sie nach U. S. A. auswandern wollten und ihm [sic] mitnehmen wollten. Schon vorher hatten sie ihren Schmuck, Gold und Silbergegenstaende abliefern muessen, als ich selbst noch in Deutschland war. Meine Mutter wurde schließlich im Mai 1942 deportiert und ist dabei umgekommen. Mein Vater starb im Oktober 1940. […] Ausser mir haben noch 3 Brueder ueberlebt.“35

In dem Aufsatz von Artur Rothmann in der Londorfer Chronik heißt es: „Leopold Eckstein verkaufte sein Haus am 23. Mai 1939 an die Familie Hormann und zog am 6. Juli 1939 mit Ehefrau Minna und Tochter Sidonie, genannt Toni, nach Frankfurt/Main. Dort starb er 1940 eines natürlichen Todes [laut Todesurkunde „Angina pectoris / Arterienverkalkung“;36 Anm. d. Red.]. Kurz von seinem Tod war Leopold noch in Kesselbach und hatte sich einen Korb seiner geliebten roten Äpfel abgeholt. Die beiden Frauen wurden deportiert und ermordet.„37

Manfreds Mutter Minna wurde am 11. Juni 1942 aus Frankfurt in die Region Lublin deportiert.38 Monica Kingreen beschreibt die Einzelheiten der Deportation: „Am 7. Juni 1942 hatten die Menschen ein Schreiben der Jüdischen Gemeinde bekommen: ‚Auf behördliche Anordnung setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass Sie sich ab Mittwoch, dem 10. Juni 1942, vormittags 8 Uhr, zur Abwanderung in Ihrer Wohnung bereitzuhalten haben.‘ […] Am Morgen des 11. Juni 1942 verließ ein Zug mit etwa 1.120 bis 1.190 Personen Frankfurt a.M. mit Ziel Izbica im besetzten Polen. Der Zug fuhr ebenso wie die beiden Transporte zuvor nach Lublin zum Nebengleis ‚Alter Flugplatz‘, wo die Jungen und Männer im Alter von 15 Jahren herausgeprügelt wurden. Mindestens 188 bis ca. 260 Menschen aus diesem Frankfurter Transport sind in den Listen des KZ Majdanek vermerkt. […] Alle selektierten Männer gingen in den folgenden Wochen im KZ Majdanek zugrunde […].“39

Die restlichen Deportierten, so Kingreen weiter, fuhren zuerst nach Izbica, wo sie ein bis zwei Tage blieben, „[m]öglicherweise aber fuhr der Zug auch unmittelbar in das Vernichtungslager Sobibor, nordöstlich von Lublin gelegen. Seit Anfang Mai war Sobibor mit drei Gaskammern ‚betriebsfertig‘ – ausschließlich zur Ermordung von jüdischen Männern, Frauen und Kindern. Das Öffnen der Türen des Zuges an der Rampe in Sobibor bedeutete, dass die Ankommenden nur noch zwei Stunden zu leben hatten. Männer und Frauen mussten sich in getrennten Baracken entkleiden. […] Alle Körperöffnungen wurden nach versteckten Wertgegenständen durchsucht, den Frauen die Haare geschoren. Zuerst wurden die Männer, dann die Frauen und Kinder in Gruppen von fünfzig bis hundert Menschen durch den sog. Schlauch getrieben und in die Gaskammern gedrängt, der Dieselmotor mit seinem 200 PS starken Achtzylinder-Benzinmotor angeworfen und die erzeugte Mischung von Kohlenmonoxid und Kohlendioxid in die Gaskammern geblasen. Nach etwa 30 Minuten waren alle Menschen ermordet. […] Kein einziger Überlebender dieser Deportation von mehr als 1.100 Menschen aus Frankfurt a.M. ist bekannt.“40

Manfreds Schwester Sidonie Eckstein, genannt Toni, hatte sich laut An- und Abmeldebuch Kesselbach im April 1935 nach Pfungstadt abgemeldet, im Juli 1935 wieder in Kesselbach angemeldet und im Oktober 1938 als Haushaltsgehilfin nach Frankfurt am Main angemeldet.41 Ab Juli 1939 wohnte sie dort mit den Eltern in der Rotlintstraße 41. Im Oktober 1940 meldete sie den Tod des Vaters; im Juni 1942 musste sie das spurlose Verschwinden der Mutter verkraften – nach Kingreen hat „wohl nie ein Lebenszeichen der Verschleppten Frankfurt a.M. oder die Region erreicht.“42

Im Juli 1942 zog Sidonie (Toni) Eckstein aus Frankfurt am Main, Schumannstraße 27, nach Berlin, Kommandantenstraße 57/59.43 Vermutlich leistete sie in der Hauptstadt in einem „kriegswichtigen“ Betrieb Zwangsarbeit, da sie erst sehr spät, nämlich am 1. März 1943, mit dem 31. sogenannten „Osttransport“ nach Auschwitz transportiert wurde.44

Wolf Gruner schreibt über diese Transporte: „Zu Beginn des Jahres 1943 lebten in Deutschland nur noch 51.327 Jüdinnen und Juden, unter ihnen ca. 20.000 Zwangsarbeiter. Mitte Februar fiel die Entscheidung, die Deportationen abzuschließen, und zwar mit einer Großrazzia. Am 20. Februar gab das Reichssicherheitshauptamt neue Richtlinien zur ‚Evakuierung von Juden nach dem Osten (KL Auschwitz)‘ heraus. Alle Juden, auch bisher verschonte Zwangsarbeiter, ausgenommen allein die in ‚Mischehe‘ Lebenden, sollten deportiert werden. Nur wenige Tage später befahl das RSHA, am 27. Februar 1943 in einer Großrazzia ‚sämtliche noch in Betrieben beschäftigten Juden‘ aus diesen zu entfernen. Diese ‚Fabrik-Aktion‘ stellte neben den Ausweisungen polnischer Juden Ende Oktober 1938 und den Verhaftungen während des Novemberpogroms 1938 die drittgrößte Razzia gegen Juden im Reichsgebiet dar. Binnen weniger Tage deportierte die Gestapo 10.948 Juden, zwei Drittel aus Berlin, ein Drittel aus dem übrigen Reichsgebiet. Die Mehrheit von ihnen [unter ihnen Sidonie Eckstein; Anm. d. Red.] wurde sofort in Auschwitz ermordet.“45

An Manfreds Onkel Emanuel Eckstein, geboren 1873 in Kesselbach, erinnert in der Wetterauer Kleinstadt Nidda die „Emanuel-Eckstein-Anlage“ unweit des Bahnhofs. In diesem Bahnhof, im Wartesaal 4. Klasse, war am 19. Oktober 1939 Emanuel Eckstein im Alter von 65 Jahren an einem Herzschlag gestorben. Eine Gruppe von Jugendlichen, angestachelt von ihrem antisemitischen Lehrer, hatte den alten Mann durch die Bahnhofstraße buchstäblich zu Tode gehetzt. Die ganze Geschichte erzählt der Journalist Johannes Winter in seinem Buch „Herzanschläge. Ermittlungen über das Verschwinden von Juden, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen aus dem Dorf“, Frankfurt a. M. 1993. Eine vom Verlag Brandes & Aspel genehmigte Reproduktion dieser sehr lesenswerten Reportage ist hier zu finden.

- Hierzu und zum Folgenden vgl. Müller, Hanno: Juden in Rabenau. Geilshausen, Kesselbach, Londorf, Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg. Hg. von der Ernst Ludwig Chambré-Stiftung Lich, Lich 1923, S. 22 f. (Einträge zur Familie Eckstein). – Vgl. die Abschrift der Geburtsurkunde in Manfred Ecksteins Entschädungsakte, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 14.

↩︎ - Vgl. https://www.alemannia-judaica.de/niederweidbach_synagoge.htm, aufgerufen am 29. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. Artur Rothmann: Jüdisches Leben in der Rabenau. In: Gabriele Hofmann und Harald Jung (Hg.): 1250 Jahre Londorf. Die Zeit von 1958 bis 2008, o. O. [Rabenau] 2008 (=Schriftenreihe des Vereins für Heimat- und Kulturgeschichte Rabenau e.V., Bd. 2), S. 72–113, hier S. 102.

↩︎ - Entschädigungsakte Louis (Ludwig) Eckstein, Eidesstattliche Erklärung vom 14. Dezember 1956 (?), HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 4.

↩︎ - Entschädigungsakte Herman(n) Eckstein, Eidesstattliche Erklärung vom 9. Oktober 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 10590, Bl. 5.

↩︎ - Entschädigungsakte Louis (Ludwig) Eckstein, Eidesstattliche Versicherung vom Siegfried Stern vom 18. Februar 1963, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 81. – Ähnliches bezeugte der ehemalige Kesselbacher Nathan Simon in einer eidesstattlichen Versicherung vom 12. Februar 1963, ebd., Bl. 81a.

↩︎ - Vgl. die eidesstattliche Erklärung vom 7. Februar 1957: „Vom 6. Jahr besuchte ich die Volksschule in Kesselbach.“ (HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 7)

↩︎ - Am 1. April 1933 verließ Edith Bick die Schule in Quarta (heute: 7. Klasse) trotz guter Noten, „um in die Volksschule zu gehen“, wie es in ihrem Abgangszeugnis vielsagend heißt; vgl. Edith Bicks Abgangszeugnis der Oberrealschule Grünberg i. H. vom 1. April 1933 (Archiv der Theo-Koch-Schule, Ordner mit dem Anfangsbuchstaben B). In einer eidesstattlichen Versicherung vom 17. Januar 1957, die sie ihrem erfolgreichen Antrag auf Entschädigung für Schaden in der Ausbildung beilegte, schilderte Edith Bick den Vorgang so: „(1.) Ich bin der Religion und Abstammung nach Juedin. (2.) Ich ging bis zum Jahre 1930 zur Volksschule nach Koenig im Odenwald. Als meine Eltern nach Niederohmen bei Giessen verzogen, kam ich in die Oberrealschule nach Gruenberg in Oberhessen, weil ich Lehrerin werden wollte, wie auch mein Vater Lehrer war. Im Jahre 1933 musste ich diese Ausbildung abbrechen, weil ich als juedisches Kind aus der Schule herausgeworfen wurde. Da ich das Ende des schulpflichtigen Alters zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht hatte, musste ich noch einmal im Jahre 33 ein Jahr lang die Volksschule in Niederohmen besuchen.“ (HHStAW Best. 518 Nr. 9661, Bl. 7.)

↩︎ - Vgl. die folgenden Dokumente aus dem Archiv der Theo-Koch-Schule: Oberrealschule Grünberg in Hessen. Schülerlisten. 1929–1932/33, Eintrag VI 1930/31; Hauptliste der Schüler und Schülerinnen der Höheren Bürgerschule (bis Ostern 1914) und Realschule (O. 1914–O. 1926) und Oberrealschule (O. 1926–O. 1938) und Oberschule für Jungen (ab O. 1938) Grünberg i. H. Angefangen: Ostern 1910. Beendet mit Schluss des Schuljahres 1938/39, S. 106 f. – Weder in seinem Lebenslauf vom 5. Januar 1957 (HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 4) noch in seiner eidesstattlichen Erklärung vom 7. Februar 1957 (ebd., Bl. 7) erwähnte Manfred Eckstein seinen Schulbesuch in Grünberg, vermutlich weil es für den Entschädigungsprozess nicht von Belang war.

↩︎ - Vgl. den Festsetzungsbescheid bezüglich Ausbildungsschaden vom 29. November 1963, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 66. – Nach den An- und Abmeldebüchern von Kesselbach (Müller, Juden in Rabenau [a. a. O.], S. 23) meldete sich Manfred Eckstein erst am 18. August 1934 nach Biebesheim ab. – Über einen Mayer Wachenheimer ist im Hauptstaatsarchiv Wiesbaden eine Karteikarte enthalten mit folgenden Informationen: „Wachenheimer, Mayer, Herkunft: Biebesheim. – Auswanderungsdatum: 1937 / Ziel: Afrika/Südafrika. – Alter/geb.: 14.1.1857. Konfession: isr. Beruf: Metzger. Ehepartner: Wachenheimer, Klara, geb. Rothschild“ (HStAD, R 21 B, NACHWEIS).

↩︎ - Hierzu und zum Folgenden vgl. das Urteil des Jugendschöffengerichts in Groß-Gerau vom 5. Juli 1935, Kopie in HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 19 ff.

↩︎ - Klage von Manfred Eckstein gegen das Land Hessen vom 30. Mai 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 30 f.

↩︎ - Der Artikel ist abgedruckt und kommentiert in: Götz Aly et al. (Hg.): Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Im Auftrag des Bundesarchivs, des Instituts für Zeitgeschichte und des Lehrstuhls für Neuere und Neueste Geschichte an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg; Bd. 1: Wolf Gruner (Bearb.): Deutsches Reich 1933–1937. Bearbeitet von Wolf Gruner, München 2008, S. 449 f. – Der Text wurde vollständig und wörtlich aus der Nationalsozialistischen Partei-Korrespondenz (NSK), Folge 158 vom 10. Juli 1935, übernommen (vgl. ebd., S. 449, Anm. 2).

↩︎ - Alexandra Przyrembel: ‚Rassenschande‘. Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation im Nationalsozialismus. Mit 13 Abbildungen und 13 Tabellen sowie einem Dokumentenanhang [=Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte, Bd. 190], Göttingen 2003, S. 77 f.

↩︎ - Auszüge aus dem „Gefangenenbuch 1934 – 1943″ der Sicherungsanstalt Butzbach, Copy of 1.2.2.1/ 11559751/ In conformity with the ITS Archives, Bad Arolsen, 03.12.2019.

↩︎ - Vgl. die Schilderung des Sachverhalts im Festsetzungsbescheid für Berufsschaden vom 29. November 1963, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 66.

↩︎ - Die Angaben in der Entschädigungsakte sind nicht eindeutig. Im Festsetzungsbescheid vom 29. November 1963 (ebd.) ist der 31. Dezember 1937 als Entlassungstermin genannt. In einem handschriftlichen Vermerk auf der Kopie des Urteils vom 5. Juli 1935 heißt es: „Haft ab 30.5.35 / 6.XII.37 Bewährungsfrist bis 26.X.42“ (ebd., Bl. 9).

↩︎ - Vgl. die Angabe in der Klage gegen die Ablehnung des Freiheitsschadens vom 30. Mai 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 31. – Laut den An- und Abmeldebüchern von Kesselbach (vgl. Müller, Juden in Rabenau [a. a. O.] meldete sich Manfred Eckstein am 4. Januar 1938 aus Heilbronn in Kesselbach an. Diese Angabe lässt sich nicht einordnen.

↩︎ - Lebenslauf vom 7. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 7.

↩︎ - Schreiben der Kriminalpolizeistelle Darmstadt an den Oberstaatsanwalt des Landgerichts in Gießen vom 19. September 1938, auszugsweise zitiert im Urteil der Entschädigungskammer Darmstadt gegen das Land Hessen (Verurteilung zur Zahlung von 300 DM für Freiheitsschaden) vom 12. August 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 52.

↩︎ - Stefanie Schüler-Springorum: Masseneinweisungen in Konzentrationslager: Aktion ‚Arbeitsscheu Reich‘, Novemberpogrom, Aktion ‚Gewitter‘. In: Wolfgang Benz und Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. I: Die Organisation des Terrors, München 2005, S. 156–164, hier S. 158 f.

↩︎ - Schreiben der Anwaltskanzlei vom 28. März 1967, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 91.

↩︎ - Hermann Kaienburg: Sachsenhausen – Stammlager. In: Wolfgang Benz und Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 17–72, hier S. 43.

↩︎ - Ebd., S. 56.

↩︎ - Nach einer Auskunft des seinerzeitigen Lagerkommandanten des KZ Sachsenhausen vom 16. August 1938, referiert im Urteil der Entschädigungskammer vom 12. August 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 50.

↩︎ - Lebenslauf von Manfred Eckstein vom 5. Januar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 4.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 23. Die Aufenthaltsbescheinigung der Bürgermeisterei Kesselbach, ausgestellt am 13. August 1957 (HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 15) nennt den 8. September 1939 als Auswanderungsdatum. Dabei muss es sich um einen Tippfehler handeln.

↩︎ - Lebenslauf von Manfred Eckstein vom 5. Januar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 4 f.

↩︎ - Antrag auf Entschädigung vom 28. Dezember 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 1f.

↩︎ - „Nach einer Veröffentlichung Nr. 138 im Reichsanzeiger vom 31.07.1939 wurde ihm die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt (Kesselbach G1919/Nr. 8).“ (Müller, Juden in Rabenau [a. a. O.], S. 23)

↩︎ - Vgl. das Urteil vom 12. August 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 50 ff.

↩︎ - Schreiben der Claims Conference vom 4. Oktober 2001, HHStAW Best. 518 Nr. 254, vorletztes Blatt der Akte.

↩︎ - Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 103; Foto von dem Besuch auf S. 104.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 22 f.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 9. Oktober 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 10590, Bl. 5 (originale Schreibweise weitgehend beibehalten). – Genaueres über den geraubten Besitz der Ecksteins dürfte aus der Entschädigungsakte zu erfahren sein: HHStAW Best. 518 Nr. 10591 (noch nicht eingesehen).

↩︎ - Sterbeurkunde von Leopold Eckstein, Standesamt Frankfurt a. M., Abschrift vom 3. September 1947, 2.2.2/ 76735316/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives.

↩︎ - Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 103.

↩︎ - Vgl. den online-Eintrag im Gedenkbuch des Bundesarchivs: Gedenkbuch – Gedenkbucheintrag (zuletzt aufgerufen am 25. September 2025).

↩︎ - Monica Kingreen: Die Deportation der Juden aus Hessen 1949 bis 1945. Selbstzeugnisse, Fotos, Dokumente. Aus dem Nachlass herausgegeben und bearbeitet von Volker Eichler, Wiesbaden 2023 (=Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen), S. 121.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 23.

↩︎ - Kingreen, Die Deportation der Juden aus Hessen (a. a. O.), S. 121.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 23.

↩︎ - Vgl. den online-Eintrag im Gedenkbuch des Bundesarchivs: Gedenkbuch – Gedenkbucheintrag (zuletzt aufgerufen am 25. September 2025).

↩︎ - Wolf Gruner: Von der Kollektivausweisung zur Deportation der Juden aus Deutschland (1938–1945). Neue Perspektiven und Dokumente. In: Birthe Kundrus und Beate Meyer (Hg.): Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne – Praxis – Reaktionen. 1938–1945, Göttingen 2004 (=Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 20), S. 21–62, hier S. 58.

↩︎