(Archiv der Theo-Koch-Schule)

Siegbert Glück wurde am 3. Dezember 1920 in Allendorf/Lumda geboren.1 Sein Vater war Hermann Glück, geboren am 19. Januar 1887 in Allendorf an der Lumda, Pferdehändler in dritter Generation.2 Seine Mutter Lilli (Lilly) Glück, geborene Fuld, war am 17. Mai 1891 in Staden im Kreis Friedberg (heute: Wetteraukreis) zur Welt gekommen,3 wo ebenso wie in Allendorf/Lda4 seit dem 18. Jahrhundert eine jüdische Gemeinde bestand.5 Siegbert hatte keine Geschwister.6

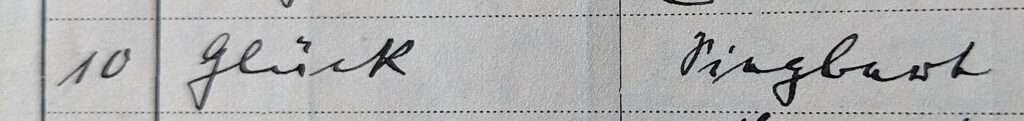

An Ostern 1927 wurde Siegbert Glück in die erste Klasse der Allendorfer Volksschule aufgenommen.7 Nach vierjährigem Volkschulbesuch trat er an Ostern 1931 in die Sexta (heute: 5. Klasse) der Oberrealschule Grünberg ein.8 Zwar war er in seiner Klasse das einzige jüdische Kind, aber in den höheren Klassen gab es jüdische Mitschülerinnen und Mitschüler aus den umliegenden Dörfern: in Obertertia (heute: 11. Klasse) Hermann Roth aus Nieder-Ohmen, in Untertertia (heute: 10. Klasse) Erwin Stiebel aus Allendorf/Lda, in Quarta (heute: 7. Klasse) Hans Ludwig Strauß aus Nordeck, in Quinta (heute: 6. Klasse) Edith Bick aus Nieder-Ohmen und Else Jacob aus Nieder-Gemünden.9

Siegbert Glücks Berufsziel stand schon früh fest: „Der Wunsch meiner verstorbenen Eltern war“, erklärte er später im Entschädigungsverfahren, „mich Anwalt studieren zu lassen. Mein Vater hatte ein [sic] Cousin in Gießen, Leopold Katz, Bahnhofstrasse, der sehr bekannt war als Rechtsanwalt.10 Im Jahre 1931 wurde ich in der Oberrealschule Gruenberg angenommen, um mein studieren [sic] zu beginnen. Zur Zeit war ich 10 Jahre alt.“11

Aus den Studienplänen sollte nichts werden. Peter Süßkand, der spätere Schulleiter der Theo-Koch-Schule Grünberg, bescheinigte Siegbert Glück für das Entschädigungsverfahren: „Herr Siegbert Glück […] besuchte die Klassen Sexta und Quinta dieser Schule, damals Oberrealschule Grünberg, von Ostern 1931 bis zum 30.3.1933. Er hatte das Ziel der Klasse, die Versetzung nach Quarta, erreicht. Das Abgangszeugnis weist gute bis befriedigende Leistungsnoten, in Betragen die Note ‚Sehr gut‘ auf.12 Es trägt den Vermerk, daß der Schüler ‚auf Wunsch des Vaters‘ in die Volksschule zurückgetreten sei. Es ist anzunehmen, aber aus den Schulakten nicht zu belegen, daß der Austritt unter dem Druck der damaligen Rassengesetzgebung erfolgte. Noch vier andere als ‚israelitisch‘ aufgeführte Schüler [Erwin Stiebel aus Allendorf/Lda, Edith Bick aus Nieder-Ohmen, Else Jacob aus Nieder-Gemünden und Robert Katz aus Bad Wildungen, für ein Jahr Gastschüler in Grünberg; Anm. d. Red.] verließen zu gleichem Zeitpunkt ohne Abschluß die Schule.“13

In einem späteren Schreiben versicherte Direktor Süßkand der Entschädigungsbehörde: „Der im Zeugnis angegebene Grund des Austritts {Siegbert Glück sei ‚auf Wunsch des Vaters‘ in die Volksschule zurückgetreten; Anm. d. Red.] ist selbstverständlich unzutreffend.“14 Für Siegbert Glück selbst stand der Grund seines Schulaustritts von Anfang an unzweifelhaft fest. „Im Jahre 1933“, so schrieb er in der bereits zitierten eidesstattlichen Versicherung vom 12. August 1957, „musste ich die (Hoch)Schule [vermutl. eine direkte Übersetzung von ‚high school‘, Anm. d. Red.] Gruenberg verlassen da ich Jude war.“15

Auch eine Tante von Siegbert Glück, Paula Wetzstein16 aus Treis an der Lumda, bestätigte diese Darstellung: „Ich kannte Siegbert Glueck schon als Kind. Sein Vater, Hermann Glueck war vermoegend und in der Lage seinen einzigen Sohn studieren zu lassen. Die Eltern von Siegbert sprachen oft davon, dass er Rechtsanwalt werden sollte. Sie schickten ihn deshalb im Jahre 1931 in die Oberrealschule in Gruenberg, Oberhessen. Durch die nationalsozialistischen Verfolgungsmassnahmen wurde es ihm jedoch unmoeglich gemacht die vorgeschriebene Schulzeit zu beenden. Er musste schon fruehzeitig aus der dortigen Hoeheren Schule ausscheiden.“17

Und wie ging es weiter, nachdem Siegbert Glück die Allendorfer Volksschule beendet hatte? „Das Abitur“, so fährt Siegbert Glück in der eidesstattlichen Versicherung fort, „konnte ich natuerlich auch nicht ablegen. So war nicht nur der sehnlichste Wunsch meiner Eltern, dass ihr Sohn Rechtsanwalt studieren sollte hinfaellig geworden, sondern mir war es auch damit unmoeglich gemacht einen gehobenen Beruf zu ergreifen, da mir die notwendige Schulbildung dazu fehlte. Praktisch gesehen hatte ich in den Jahren 1934 bis 1940 ueberhaupt keine Beschaeftigung, ganz davon abgesehen, dass die wirtschaftliche Grundlage der Juden in diesen Jahren immer schmaler wurde.“18

Über die jüdische Gemeinde in Allendorf/Lda heißt es in einer Dokumentation des Arbeitskreises Deutscher Widerstand: „Von den 61 jüdischen Bürgern, die 1932/33 im Ort lebten, gelang etwa 16 die rechtzeitige Auswanderung. Andere versuchten, sich durch Umzug in größere Städte zu schützen. Die meisten Familien hatten vom Viehhandel und kleineren Geschäften gelebt. Bereits am 15. November 1933 hatte sich die Stadt damit gebrüstet, daß der traditionelle Vieh- und Krämermarkt, der Nikelsmarkt, als erster „judenfreier Markt“ abgehalten werden würde. Die Synagoge, Nordecker Str. 3, zu der Schule und Lehrerwohnung gehörten, war bereits vor 1938 verkauft worden; so entging das Gebäude, inzwischen als Wohnhaus genutzt, der äußeren Zerstörung. […] Bereits kurz nach dem 13. März 1933 nutzten Allendorfer SA-Leute anläßlich des Regierungswechsels im Volksstaat Hessen – die demokratische Regierung Adelung wurde durch eine nationalsozialistische unter dem bisherigen Landtagspräsidenten Werner abgelöst – die Gelegenheit, mit den jüdischen Bürgern ‚abzurechnen‘.“19

Beim Novemberpogrom in Allendorf war auch die Familie Glück betroffen. So berichtete ein beteiligter SA-Mann: „Zu Hause angekommen, erfuhr ich, daß die gesamte Einrichtung und alle sakralen Gegenstände der hiesigen Synagoge auf die Straße geworfen worden waren. Anschließend brachten Gemeindebedienstete diese zum Sportplatz, um sie dort öffentlich zu verbrennen. […] Nachdem das Feuer abgebrannt war, erhielten ich und drei weitere SA-Leute vom Ortsgruppenleiter den Befehl, den örtlichen Juden einen Denkzettel zu verpassen, an den sie ihr Leben lang denken sollten. Wir rüsteten uns im Gasthaus Zinner mit Äxten aus und drangen in die Häuser der jüdischen Familien Stiebel, Glück, Miltenberg, Flora Stiebel, Grünewald, Rosengarten, Isenberg und Weinberg ein. Ich sagte den anwesenden Juden, sie sollten sich in die Küche zurückziehen und sich ruhig verhalten. Ihnen persönlich werde nichts geschehen. Ebenso wurde ihnen zugesagt, daß die Kücheneinrichtungen unversehrt bleiben würden. Wir zertrümmerten die Einrichtungsgegenstände, schlitzten die Betten auf und schlugen die Fensterscheiben ein. Im Wohnhaus der Familie Stiebel zerstörten wir eine große Anzahl Fotoapparate, die in zwei Koffern verpackt waren und als Startkapital zum Aufbau einer neuen Existenz in Amerika dienen sollten. Ein größerer Teil der Allendorfer Bürger sah unserem Tun zu, und zum Teil unterstützten sie uns mit Beifallskundgebungen. Anschließend holten sich manche Einwohner Gegenstände und Lebensmittel unberechtigterweise aus den beschädigten jüdischen Häusern.“20

Nach dem Novemberpogrom wurde Siegbert Glück in das Konzentrationslager Buchenwald eingeliefert. In der bereits erwähnten eidesstattlichen Versicherung erinnerte er sich: „Vom 10. Nov. bis 23. Dezember 1938 war ich im KZ Buchenwald.“21 Der ITS Bad Arolsen schrieb auf Anfrage der Entschädigungsbehörde: „GLÜCK, Siegbert (keine weiteren Personalangaben) wurde am 11. November 1938 in das KL Buchenwald eingeliefert, Häftl. Nr. 23121 und dort am 23. Dezember 1938 entlassen. Kategorie oder Grund für die Inhaftierung: ‚Aktionsjude‘. Geprüfte Unterlagen: Veränderungsmeldungen des KL Buchenwald.“22

Harry Stein schreibt über die jüdischen Buchenwald-Häftlinge: „[A]ls das Regime die wirtschaftliche Ausschaltung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung durch Terror beschleunigte, begann die Masseneinlieferung von deutschen und österreichischen Juden nach Buchenwald und erreichte ihren Höhepunkt durch die Inhaftierung der ‚Aktionsjuden‘ nach den Novemberpogromen. […] Juden waren […] als erste davon betroffen, wenn sich die Lebensumstände bei Überfüllung des Lagers radikal verschlechterten. Die SS führte in den jüdischen Baracken gezielt Notlagen herbei. So sperrten die SS-Ärzte für Juden mehrfach die Krankenbehandlung und verwiesen sie in ein in jeder Hinsicht primitives ‚Judenrevier‘. Unter Lagerkommandant Koch – als offener Judenhass karrierefördernd war – gab es viele Block- oder Kommandoführer, die durch Misshandlung von Juden besonders auffielen. […] Da ihre Verhaftung anfangs vor allem dazu diente, die Aufgabe des Besitzes und die Emigration zu erzwingen, war in vielen Fällen durch Vorlage eines Ausreisevisums die Entlassung möglich.“23

Zu Beginn des Jahres 194024 gelang dem erst 19-jährigen Siegbert Glück die Flucht aus dem nationalsozialistischen Deutschland. Nachdem er sich in Stuttgart ein amerikanisches Visum besorgt hatte,25 schiffte er sich in Rotterdam ein – schon vier Monate später, nach dem Überfall der deutschen Wehrmacht auf die Niederlande, wäre das nicht mehr möglich gewesen –, überquerte „mit Dampfer Veendam der Holland America Line“ den Atlantik und kam am 5. Februar 1940 in New York an.26 Sein Zielort war Norwalk in Connecticut;27 vermutlich lebten dort Verwandte von ihm.

Über seine erste Zeit im Exil schreibt Siegbert Glueck in der bereits zitierten eidesstattlichen Erklärung vom 12. August 1957: „Hier [sc. in den USA] konnte ich natürlich nicht auf die Hochschule gehen, da mir die notwendigen Mittel dazu fehlten und ich in die Fabrik gehen musste, um mich ueberhaupt ernaehren zu können. Heute bin ich 34 Jahre alt und meine wirtschaftliche Lage ist alles andere als stabil. Anstatt Rechtsanwalt geworden zu sein verkaufe ich Schuhe.“28

Am 19. Oktober 1949 erschien in der Lokalzeitung „The Norwalk Hour“ eine Anzeige: „The marriage of Miss Helen Rindsberg, 20, West 163rd street, New York City and Siegbert Glueck, 28, of First street, Norwalk, Conn. will take place here soon. […]“29 Helen Rindsberg war am 12. November 1928 in Weiden in der Oberpfalz geboren, war also ebenfalls aus Nazi-Deutschland geflohen, allerdings im Gegensatz zu ihrem verwaisten Ehemann zusammen mit ihren Eltern.30

Am 5. Juli 1957 stellte Siegbert Glueck den bereits erwähnten Entschädigungsantrag.31 Zu diesem Zeitpunkt lebte er in South Norwalk, Connecticut, USA, 59 Cedarcrest Place, war verheiratet, hatte aber noch keine Kinder.32 Später – die Geburtsdaten sind unbekannt – wurden die Töchter Lynn Susan und Melanie J. geboren.33

Bereits im Jahr 1950, so ist aus der Akte zu erfahren, hatten die Unterbevollmächtigten von Siegbert Glücks Anwalt einen Wiedergutmachungsantrag gestellt, der nunmehr wiederholt wurde. Offenbar war in den vergangenen sieben Jahren nichts geschehen. Der Anwalt bat am 18. Juli 1957 um „eilige Entscheidung, da es sich um 2 sehr einfach liegende Ansprüche handelt“,34 und fügte hinzu: „Wir bitten in diesem wirklich einfach liegenden Falle von der Anforderung weiterer Formulare Abstand zu nehmen […]. Wir danken im voraus für die erbetene baldige Erledigung. Der Antragsteller lebt in schwierigen Vermögensverhältnissen.“35

Bei genauer Betrachtung des Antragsformulars von 1957 fällt ein interessantes Detail auf. Bezüglich der Verfolgungsgründe wurden nämlich folgende Kategorien abgefragt: „Aus Gründen der politischen Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse oder des Glaubens oder der Weltanschauung?“36 Wie alle anderen jüdischen Ehemaligen aus Grünberg, die ein Wiedergutmachungsverfahren angestrengt hatten und deren Akten wir im Hessischen Hauptstaatsarchiv Wiesbaden einsehen konnten, unterstrich Siegbert Glueck die Formulierung „aus Gründen der Rasse“. Anders als die eben Genannten überschrieb er jedoch – mit Schreibmaschine – das „oder“ mit einem „und“ und unterstrich „des Glaubens“. Wollte er damit seine Verwurzelung im Judentum betonen? Oder wollte er auf die Unlogik der nationalsozialistischen „Rasse“-Definition aufmerksam machen, die letztlich doch auf der Abstammung und damit dem religiösen Status der Großeltern beruhte?37 Oder wollte er auf den christlichen Antijudaismus als Vorläufer des „Rasse“-Antisemitismus seit dem 19. Jahrhundert hinweisen?38

Aus dem Antrag von 1957 geht auch hervor, dass Siegbert Glueck zu diesem Zeitpunkt bereits Rückerstattungsansprüche geltend gemacht hatte: beim Wiedergutmachungsamt Gießen für „Grundstücke und sonstige Vermögenswerte der Eltern Hermann & Lina Glück, geb. Fuld“ und bei der Wiedergutmachungskammer Frankfurt a. M. für „Grundvermögen & sonst. Vermögenswerte des Onkels Alfred Fuld“. Über das Vermögen seiner Eltern hatte er sich „mit Ariseuren verglichen“, die Vermögenswerte seines Onkels waren ihm „durch Urteil rückerstattet“ worden.39

Am 1. Oktober 1958 bekam Siegbert Glueck, nun 37 Jahre alt, von der Entschädigungsbehörde 5000 DM für erlittenen Ausbildungsschaden zugesprochen.40 Im März 1959 folgte ein Bescheid über 150 DM Entschädigung für die Haft in Buchenwald.41 Für die Auswanderung wurden ihm im Juli 1959 860 DM erstattet.42 Aufgrund des BEG-Schlussgesetzes von 1956, das den Entschädigungsbetrag für Ausbildungsschaden pauschal auf 10.000 DM festgesetzt hatte, erhielt der inzwischen 45-Jährige im Januar des folgenden Jahres die restlichen 5000 DM.43

Nach Informationen der genealogischen Plattform Cousins Connection starb Siegbert Glueck am 26. Juni 2010 im Alter von 89 Jahren in New Jersey. Seine Frau Helen starb drei Tage nach ihm.44

Und was geschah mit Siegberts Eltern? „Im Herbst 1942“, so heißt es in der Dokumentation des Studienkreises Deutscher Widerstand, „wurden die 22 noch in Allendorf wohnenden jüdischen Menschen deportiert:45 Sie wurden morgens aus ihren Wohnungen geholt und auf der Marktstraße zusammengetrieben. Es waren dies: Lilli und Hermann Glück, Lilli und Arthur Grünewald, Gustine und Moritz Isenberg mit ihren Töchtern Ruth und Anni, Chaaya Manela – 84 Jahre alt – und der zwölfjährige Heinz Manela, Sette und Max Rosengarten, Clara und Walter Schloß mit ihrem Sohn Gerd, Flora Stiebel, Betty und Herz Weinberg, Jettchen und Jakob Weinberg mit ihren Kindern Fritz46 und Hedwig. Ein Mitbürger, der Schuhmacher Georg Schaaf, besaß die Menschlichkeit, die verängstigten Menschen mit Reiseproviant zu versehen und sich von ihnen zu verabschieden. Von den Deportierten kehrte niemand zurück.“47

„Aus Oberhessen“, so schreibt die Historikerin Monica Kingreen, „wurden im September 1942 mehr als 600 Menschen deportiert. Für die Durchführung hatte die Darmstädter Gestapo zwei Sammellager vorgesehen – in Gießen und in Friedberg/Hessen –, jeweils auf etwa 330 Personen ausgelegt. Das Sammellager in Gießen war für die Juden aus dem Stadt- und dem Landkreis Gießen sowie aus dem Landkreis Alsfeld und aus Ilbeshausen-Hochwaldhausen (Landkreis Lauterbach) bestimmt […].“48

Das Sammellager in Gießen befand sich in der Goetheschule (Westanlage 43). Dorthin, so Monica Kingreen, „wurden aus den verschiedenen Orten insgesamt 330 Menschen gewaltsam gebracht. […] Ganz aus der Nähe konnte der Schriftsteller Georg Edward das Geschehen beobachten. Er notierte am 16. September 1942 in sein Tagebuch: ‚Die letzten Juden sind gestern und heute gewaltsam aus Gießen wegtransportiert worden. Sie waren in der Goetheschule in unserer Nähe zusammengepfercht, und es war ein erschütternder Anblick für mich, eine Anzahl Freunde darunter zu sehen, denen man Pappdecklel umgehängt hatte, auf denen Zahlen standen. Den unglücklichen Menschen wurde verboten, mehr als ganz wenig Gepäck mitzunehmen und so gut wie kein Geld. Alles Eigentum und Geld war konfisziert worden. Während der letzten zwei Nächte mussten sie auf Stroh in den leeren Schulzimmern schlafen. Sie wurden in Automobilen auf den Frachtbahnhof geschafft. […]'“49

Am 16. September 1942 wurden die oberhessischen Deportierten in das „Sammellager“ in der Darmstädter Liebigschule gebracht.50 Über die dort herrschenden Zustände „schrieb die 76-jährige Hella Flesch51 an ihre Enkelin: ‚Dort per Lastauto schreckliche Fahrt – wieder in eine Schule, dort auf dem Schulhof ausgeladen, scharfe militärische Bewachung. Dort saß man und hockte den ganzen Tag auf seinem Gepäck, und wieder war die gegenseitige Hilfe der einzige Trost und die Unterhaltung eine Abwechslung! […]‘ Allegemein zur Situation der Deportierten in den zurückliegenden drei Tagen schrieb Hella Flesch am 18. September 1942 in einem heimlich abgeschickten Brief an ihre Enkelin: ‚Wir haben schwere Tage mitgemacht, aber auch große Eindrücke von Güte, Tapferkeit, Hilfsbereitschaft. Die Hunderte von Menschen, die das Furchtbare mit uns teilen, sind ruhig, voller Gottvertrauen und helfen einander.'“52

Vom Darmstädter „Sammellager“ wurden am 27. September 1942 1.288 Menschen nach Theresienstadt deportiert, darunter auch 5 jüdische Personen aus Allendorf.53 Danach „waren noch mehr 880 Personen in der Liebigschule zurückgeblieben [darunter auch Lilly und Hermann Glück; Anm. d. Red.]. Sie wurden drei Tage später zu Fuß zum Darmstädter Güterbahnhof getrieben. […] Der Transport ‚Da84‘ war […] laut der Fahrplananordnung der Deutschen Reichsbahn für den 30. September 1942 von Darmstadt nach Izbica im Distrikt Lublin im besetzten Polen vorgesehen. Da zu dieser Zeit die Eisenbahnstrecke dorthin bzw. zu dem nahe gelegenen Vernichtungslager Sobibor immer noch zwischen Lublin und Cholm in nördlicher Richtung unbenutzbar war [….], war die Fahrt nicht wie geplant möglich. Es muss daher angenommen werden, dass der Transport ‚Da 84‘ nicht in den damaligen Distrikt Lublin führte, sondern in den damaligen Distrikt Warschau, und zwar unmittelbar in das von den Deutschen eingerichtete Vernichtungslager Treblinka. […] Es ist davon auszugehen, dass fast alle Menschen diese Transprotes in den Gaskammern von Treblinka ermordet wurden, und zwar nur wenige Tage nach ihrer Abfahrt aus Darmstadt am 30. September 1942.“54

- Für die Personalien vgl. die folgenden Dokumente aus dem Archiv der Theo-Koch-Schule: Hauptliste der Schüler und Schülerinnen der Höheren Bürgerschule (bis Ostern 1914) und Realschule (O. 1914–O. 1926) und Oberrealschule (O. 1926–O. 1938) und Oberschule für Jungen (ab O. 1938). Grünberg i. H. Angefangen Ostern 1910, beendet mit Schluss des Schuljahres 1938/39, S. 114 f. (Eintrittsjahr 1931/32); Oberrealschule Grünberg in Hessen. Schülerlisten 1929–1932/33, hier: Schuljahr 1931/32: Sexta; 1932/33: Quinta.

↩︎ - Bereits sein Vater Löb Glück (geb. am 5. November 1858 in Allendorf/Lda, gest. am 8. März 1933 ebd.) und sein Großvater Simon Glück (geb. am 12. August 1818, gest. am 8. Mai 1891) hatten die Berufsbezeichnungen „Handelsmann“ und „Pferdehändler“ gehabt; vgl. Christine Hühn: Familienbuch der Juden in Allendorf an der Lumda. Hg. von der Evangelischen Kirchengemeinde Alllendorf und der Arbeitsgemeinschaft Heimatgeschichte Allendorf a. d. Lumda e. V., o. O. u. o. J. [2019], o. S. [4]. – Siegberts Mutter Lina Glück, geb. Fuld, und Siegbert selbst erscheinen nicht in dem Allendorfer Familienbuch.

↩︎ - Vgl. die Liste ehemaligen jüdischen Personen in Allendorf/Lda vom 9. Juli 1948, 2.1.1/ 70390831/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives, Bl. 1 (G–We).

↩︎ - Vgl. almannia iudaica: Die Synagoge in Allendorf an der Lumda (Kreis Gießen), aufgerufen am 5. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. alemannia iudaica: Die Synagoge in Staden (Stadt Florstadt, Wetteraukreis), aufgerufen am 5. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. die eidesstattliche Erklärung vom 12. August 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 6.

↩︎ - Vgl. die Abschrift des Abgangszeugnisses der Oberrealschule Grünberg, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 17.

↩︎ - Vgl. die Unterlagen aus dem Archiv der Theo-Koch-Schule (a. a. O.).

↩︎ - Eigene Zusammenstellung nach Dokumenten aus dem Schularchiv (a. a. O.).

↩︎ - Es handelt sich um Dr. jur. Leopold Katz, geboren am 2. Dezember 1878 in Großen-Buseck (vgl. Hanno Müller: Juden in Gießen. 1788–1942. Hg. von der Universitätsstadt Gießen, Gießen 2012, S. 309 und S. 316 f.). Leopold Katz‘ Mutter Sprintz/Lisette Katz, geb. Glück, geboren am 8. Februar 1855 in Allendorf/Lda, war die Schwester von Siegbert Glücks Großvater Löb Glück (vgl. Hühn, Familienbuch Allendorf [a. a. O.], o. S. [4]). Hanno Müller zitiert aus dem Lebenslauf von Leopold Katz in seiner Dissertation „Die rechtliche Stellung der Israeliten nach dem Staatskirchenrecht des Grossherzogtums Hessen“: „Ich bin am 2. Dezember 1878 zu Grossen-Buseck im Kreise Giessen geboren. Nachdem ich die Volksschule meines Geburtsortes bis zum vollendeten 12. Lebensjahr besucht, dann eine Zeitlang Privatunterricht genommen hatte, trat ich Ostern 1892 in die Untertertia der Realschule zu Giessen ein, die ich nach bestandenem Examen für ‚Einjährig-Freiwillige‘ im Juli 1896 verliess, um nach neunmonatlicher Vorbereitung Ostern 1897 in die Unterprima des Realgymnasiums zu Darmstadt einzutreten, das ich Ostern 18999 absolvierte. Hierauf widmete ich mich an der Universität Giessen dem Studium der Rechtswissenschaft. Im April 1901 legte ich an dem Grossh. Gymnasium zu Giessen das Ergänzungsexamen in der lateinischen und griechischen Sprache ab. Ich studierte sodann an den Universitäten Berlin und Giessen und bestand Ostern 1903 das juristische Fakultätsexamen an der Grossh. Landesuniversität zu Giessen. Hierauf war ich als Referendar am Amtsgericht Grünberg, am Landgericht der Provinz Oberhessen, bei der Staatsanwaltschaft daselbst und bei einem Rechtsanwalt tätig. Vom 1. April 1905 bis 1. April 1906 genügte ich meiner Militärpflicht. Danach setzte ich den anwaltlichen Vorbereitungsdienst wieder fort.“ (Müller, Juden in Gießen [a. a. O.], S. 317.) – Seit 1918 praktizierte Dr. Leopold Katz „in der Bahnhofstr. 48/50 (Ecke Westanlage, gegenüber Hotel Schütz)“ (Inserat im Gießener Anzeiger Nr. 282 vom 30. November 1918, zitiert bei Müller, Juden in Gießen [a. a. O.], S. 316).

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 12. August 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 6.

↩︎ - Vgl. die Abschrift des Abgangszeugnisses der Oberrealschule Grünberg vom 30. April 1933, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 17.

↩︎ - Bescheinigung der Theo-Koch-Schule Grünberg vom 26. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 8.

↩︎ - Schreiben von Direktor Peter Süßkand an die Entschädigungsbehörde vom 22. August 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 25.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 12. August 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 6.

↩︎ - Das genaue Verwandtschaftsverhältnis konnte bisher nicht ermittelt werden.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Paula Wetzstein, wohnhaft in New York City, vom 31. Juli 1955, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 7.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.): Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu den Stätten des Widerstandes und der Verfolgung. 1933–1945. Band 1/2. Hessen II: Regierungsbezirke Gießen und Kassel, Frankfurt 1995, S. 28.

↩︎ - Ebd., S. 28 f.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 12. August 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 6.

↩︎ - Auskunft des ITS Bad Arolsen vom 5. Januar 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 32. – Vgl. auch die Anlage zur Veränderungsmeldung vom 23. Dez. 1938. Namentliche Liste der am 23. Dezember 1938 entlassenen Aktions-Juden, 1.1.5/ 5278303/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives.

↩︎ - Harry Stein: Buchenwald – Stammlager. In: Wolfgang Benz und Barbara Distel (Hg.): Der Ort des Terrors. Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Bd. 3: Sachsenhausen, Buchenwald, München 2006, S. 301–356, hier S. 314 f.

↩︎ - Am 31. Dezember 1939 meldete er sich in Allendorf nach Norwalk/Connecticut, USA, ab; vgl. Auskunft des Bürgermeisters Allendorf/Lda, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 12.

↩︎ - Anwaltsschreiben vom 10. Juni 1059, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 41.

↩︎ - Anwaltsschreiben vom 5. März 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 9.

↩︎ - Aufenthaltsbescheinigung des Bürgermeisters von Allendorf/Lda vom 4. Juni 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 254, Bl. 14.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 12. August 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 6.

↩︎ - „The Norwalk Hour“ vom 19. Oktober 1949; eine Vorschau ist einsehbar auf Search results for Helen Rindsberg bride elect 19, Oct 1949 Norwalk, Connecticut, United States | OldNews.com, aufgerufen am 5. Oktober 2025. Um den vollständigen Artikel lesen zu können, ist eine kostenpflichtige Registrierung bei bei OldNews.com notwendig.

↩︎ - Vgl. die Eintragungen auf geni.com: Hanna Helen Glueck (Rindsberg) (1928 – d.) – Genealogy, aufgerufen am 5. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. den Entschädigungsantrag vom 5. Juli 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 1 ff.

↩︎ - Vgl. ebd., Bl. 1.

↩︎ - Vgl. Family Group Sheet for Glueck, Siegbert and Rindsberg, Helen, aufgerufen am 8. Oktober 2025.

↩︎ - Anwaltsschreiben vom 18. Juli 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 4.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Ebd., Bl. 1.

↩︎ - Die Definition war notwendig geworden mit dem „Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre“ vom 15. September 1935, RGBl. I, 1146. In der endgültigen Fassung der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935, RGBl. I, 1333, wurden die „Nichtarier“ in folgende Kategorien unterteilt: „Jude war, wer 1. von wenigstens drei jüdischen Großeltern (Voll- oder Dreivierteljuden) abstammte oder wer 2. von zwei jüdischen Großeltern (Halbjuden) abstammte und zugleich a) am 15. September 1935 der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörte oder ihr nach diesem Datum beitrat; oder b) am 15. September 1935 mit einem Juden verheiratet war oder sich nach diesem Datum mit einem Juden verheiratete; oder c) Abkömmling einer nach Inkrafttreten des Gesetzes zum Schutze des deutschen Blutes und der Deutschen Ehre (15. Sept. 35) mit einem Dreiviertel- oder Volljuden geschlossenen Ehe war; oder d) Abkömmling einer außerehelichen Beziehung mit einem Dreiviertel- oder Volljuden war und nach dem 31. Juli 1936 unehelich geboren wurde. Für die Bestimmung des Status der Großeltern galt weiterhin, daß ein Großelternteil jüdisch war, wenn er (oder sie) der jüdischen Religionsgemeinschaft angehörte.“ (Raul Hilberg: Die Vernichtung der europäischen Juden. Bd. 1, Frankfurt a. M., 13. Aufl. 2017, S. 76.)

↩︎ - Raul Hilberg zeigt Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen christlichem Antijudaismus und dem Antisemitismus des 19. und 20. Jahrhunderts auf: „Wie die Antisemiten des 19. und die Kleriker des 16. Jahrhunderts hielten auch die Nazis des 20. Jahrhunderts die Juden für feindselig, kriminell und parasitär. Am Ende genügte dass bloße Wort ‚Jude‘, um alle diese Eigenschaften auf einmal zu umschreiben. Es gibt allerdings auch Unterschiede zwischen den neueren Pamphleten und den Schriften des Mittelalters. In den Reden der Nazis und Antisemiten wird ständig auf die Rasse Bezug genommen. In den Schriften des 16. Jahrhunderts fehlt dieser Begriff dagegen völlig. Umgekehrt finden sich in Luthers Abhandlungen wiederholt Verweise auf Gottes Zorn, auf Donner und Blitz schlimmer als Sodom und Gomorrha, auf Wahnsinn, Blindheit und rasende Herzen. Diese Sprache verschwand im 19. Jahrhundert. Allerdings gibt es eine enge funktionale Beziehung zwischen Luthers Anspielungen auf göttliche Schicksalsschläge und Ahlwardts [ein antisemitischer Reichstagsabgeordneter, dessen 1895 im Reichstag gehaltene Rede Hilberg zuvor analysiert hat; Anm. d. Red.] Bezugnahme auf Rassemerkmale, indem sowohl Luther als auch Ahlwardt zu zeigen versuchten, daß ein Jude nicht geändert werden kann, sondern immer ein Jude bleibt: ‚Was Gott selbs nicht besser mit solchen grausamen schlegen, das werden wir mit worten und wercken ungebessert lassen‘ [Martin Luther: Von den Juden und ihren Lügen. In: Ders.: Werke (Weimarer Ausgabe), Weimar 1920, 53. Band, S. 418; Anm. Hilberg].“ (Hilberg, ebd., S. 28.)

↩︎ - Antrag vom 5. Juli 1957, HHStAW Best. 518, Nr. 52357, Bl. 2 r.

↩︎ - Vgl. den Bescheid vom 1. Oktober 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 27 f.

↩︎ - Vgl. den Bescheid vom 9. März 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 35 f.

↩︎ - Vgl. den Vergleichsvorschlag vom 28. Juli 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 44 f.

↩︎ - Vgl. den Bescheid vom 11. Januar 1966, HHStAW Best. 518 Nr. 52357, Bl. 59.

↩︎ - https://cousinsconnection.com/familygroup.php?familyID=F12260&tree=tree1, aufgerufen am 7. Oktober 2025.

↩︎ - Nach Monica Kingreen waren es 26 Deportierte aus Allendorf/Lda: 5 Personen wurden am 27. September 1942 von dem Sammellager in der Liebig-Schule Darmstadt in das Ghetto Theresienstadt verschleppt, 21 Personen am 30. September 1942 in das besetzte Polen; vgl. Monica Kingreen: Die Deportation der Juden aus Hessen von 1940 bis 1945. Selbstzeugnisse, Fotos, Dokumente. Aus dem Nachlass herausgegeben und bearbeitet von Volker Eichler, Wiesbaden 2023 (=Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, Bd. 32), S. 323, 351 und 356.

↩︎ - Fritz Weinberg, geboren am 21. Juli 1913 in Allendorf/Lda, besuchte die Grünberger Realschule von Ostern 1919 bis Ostern 1926.

↩︎ - Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.), Heimatgeschichtlicher Wegweiser (a. a. O.), S. 29.

↩︎ - Kingreen, Deportationen (a. a. O.), S. 338.

↩︎ - Ebd., S. 342.

↩︎ - Vgl. ebd., S. 346.

↩︎ - Vgl. das Foto von Hella und Max Flesch in ebd., S. 347, sowie die dazugehörige Bildbeschreibung: „Die Eheleute Flesch aus Frankfurt a.M. Prof. Dr. Max Flesch (geb. 1852 in Frankfurt a.M.) hatte seit 1888 in Frankfurt a.M. insbesondere als Frauenarzt gewirkt. Ab etwa 1933 lebte er mit seiner Ehefrau Helene (Hella) Flesch geb. Wolff (geb. 1866 in Berlin) in Ilbeshausen/Vogelsberg; das Foto könnte dort entstanden sein. Am 14. September 1942 wurden der 90-jährige Max Flesch und seine Ehefrau über ein Gestapo-„Sammellager“ in Gießen nach Darmstadt verschleppt und von dort aus am 27. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert. Hier starben beide im Frühjahr 1943. (Initiative Stolpersteine Frankfurt a.M.).“

↩︎ - Ebd., S. 346.

↩︎ - Vgl. ebd., S. 351.

↩︎ - Ebd., S. 356–359 passim.

↩︎