(Archiv der Theo-Koch-Schule)

Ludwig Eckstein wurde am 20. September 1910 in Kesselbach geboren.1 Sein Vater Leopold, geboren am 2. November 1875, war bereits in dritter Generation Viehhändler und Landwirt in Kesselbach. 1927 und 1929 amtierte er als Gemeindevertreter der bürgerlichen Gemeinde Kesselbach, 1932 war er dritter Vorsitzender der Israelitischen Religionsgemeinde Londorf. Ludwigs Mutter Minna Stern, geboren am 14. Oktober 1872, stammte aus dem Dorf Niederweidbach bei Biedenkopf, in dem es vor der Shoah eine jüdische Gemeinde gab.

Ludwig Eckstein war das zweitälteste von sechs Geschwistern: Hermann (geb. 1907), Bertha (geboren im April 1916, gestorben im November 1916, beerdigt auf dem Jüdischen Friedhof in Londorf), Sidonie (geb. 1918), Manfred (geb. 1919) und Norbert (geb. 1922).

Bis zu ihrer Vertreibung lebte die Familie Eckstein in Kesselbach in der Appenborner Straße 12, jetzt Alsfelder Straße 10. Nach Artur Rothmann hatten sie den Dorfnamen „Heiems“.2 Wie etabliert die Familie in Kesselbach war, schilderten Ludwig – oder Louis, wie er sich in den USA nannte – und sein älterer Bruder Herman(n) in ihren jeweiligen Entschädigungsverfahren übereinstimmend. Louis: „Es handelte sich um eine alte, gut eingefuehrte Firma und hatte sie ein sehr gutes jaehrliches Einkommen. ([Handschriftlicher Vermerk:] Name der Firma Leopold Eckstein).“3 Herman: „Mein Vater […] besuchte [in Kesselbach] die Volksschule und arbeitete dann im elterlichen Viehgeschaeft, das er im Jahre 1900 auf eigene Rechnung weiterfuehrte. Es war ein altes, gut eingefuehrtes Geschaeft.“4

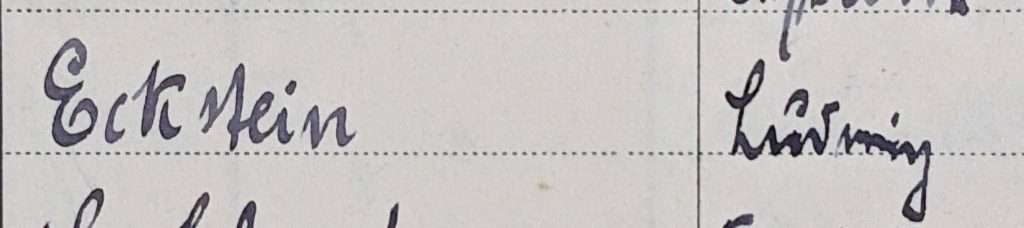

Nach seiner Volkschulzeit in Kesselbach besuchte Ludwig wie seine Brüder Hermann und Manfred die Realschule im nahegelegen Grünberg.5 Eingeschult wurde er in Sexta (heute: 5. Klasse) im Juni 1920. Mit ihm lernten noch weitere jüdische Kinder in Grünberg, unter anderen: Isidor Roth aus Nieder-Ohmen (Ostern 1919 bis bis Ostern 1921), Fritz Weinberg, geb. 1910, aus Allendorf/Lda (Ostern 1919 bis Ostern 1926), Hermann (genannt Herbert) Justus aus Nieder-Ohmen (November 1921 bis Ostern 1922), Hilde Joseph aus Londorf (Ostern 1921 bis Ostern 1927), Gertrud Wetzstein aus Kesselbach (Ostern 1921 bis Ostern 1927), Josef Ernst Simon aus Londorf (Ostern 1922 bis Ostern 1931), Alfred Strauß aus Nordeck (Ostern 1922 bis Ostern 1931), Fritz Weinberg, geb. 1913, aus Allendorf/Lda (Ostern 1922 bis Ostern 1929), Joseph Rosenberg aus Kesselbach (Ostern 1923 bis Ostern 1929), Benno Wetzstein aus Kesselbach (Ostern 1923 bis Ostern 1929), Walter Joseph aus Londorf (Ostern 1923 bis Ostern 1930) und Käthe Jacob aus Nieder-Gemünden (Ostern 1924 bis Ostern 1929).6

An Ostern 1924 verließ Ludwig Eckstein die Schule aus Untertertia (heute: 8. Klasse), weil er nicht versetzt worden war.7 In der bereits zitierten Erklärung schilderte er seinen weiteren Weg: „Dann [nach der Nichtversetzung; Anm. d. Red.] arbeitete ich zusammen mit meinem Vater im vaeterlichen Geschaeft.“8 In einer späteren Erklärung bezifferte er das jährliche Nettoeinkommen des Viehhandels vor 1933 auf insgesamt 10.000 DM, also jeweils 5.000 DM für Vater und Sohn.9 Auch Siegfried Stern aus Kesselbach, der von 1913 bis 1919 die weiterführende Schule in Grünberg besucht hatte, einen Viehhandel in Kesselbach betrieb und später in die USA emigrierte, sagte unter Eid aus, dass Ludwig Eckstein und sein Vater Leopold „ein sehr gutes Geschaeft hatten, in der ganzen Umgebung bestens eingefuehrt waren und gute Umsaetze hatten.“10 Eine fast gleichlautende Versicherung gab der ebenfalls emigrierte ehemalige Kesselbacher Viehhändler und Metzger Arthur Schönfeld, dessen Brüder Moritz und Walther die weiterführende Schule in Grünberg besucht hatten.11 Auch Adolph Joseph aus Londorf, Leo Levi aus Rülfenrod und Ludwig Hess aus Wetter bezeugten im Entschädigungsverfahren diese Angaben.12

Die Ecksteins hatten ein offenes, gastfreies Haus. Der ehemalige Grünberger Schüler Siegfried Stern bezeugte: „In Kesselbach wohnte auch Herr Leopold Eckstein, Viehhändler, mit seiner Familie, mit der ich und meine Familie in besten Beziehungen standen. Wie in so kleinen Orten üblich, haben wir uns an den Feiertagen gegenseitig eingeladen. So kam ich häufig in die Wohnung der Familie Leopold Eckstein, die aus 3 Zimmern mit Küche bestand, die voll und reichlich ausgestattet waren. Das Wohnzimmer machte einen feinen Eindruck […]. Wir waren oft zum Essen eingeladen, wie auch umgekehrt wir die Familie Eckstein einluden. Normalerweise assen wir auf schönem Porzellan bei solchen Gelegenheiten, manchmal auch mit silbernen Bestecken […]. Auch Silberbecher und Leuchter für religiöse Zwecke waren vorhanden. […] Familie Eckstein galt als sehr wohlhabend und es war ihr sichtlich eine Freude, ihre Freunde einzuladen und diese Einladungen waren immer sehr schön und zogen sich manchmal sehr lange hin.“13

Alles änderte sich mit der Machtübernahme der Nazis: „1933 verminderte sich unser Einkommen um die Haelfte, da sich der Boykott in den kleinen Orten am staerksten auswirkte.14 Im Jahre 1935 kam das Geschaeft aus denselben Gruenden praktisch zum Stillstand. Ich war vielen Anpoebeleien ausgesetzt […].“15 „Ich kann bestaetigen“, so Adolph Joseph aus Londorf im Rückblick, „dass durch den Boykott den das Dritte Reich herauf beschwoerte, die Einnahmen der Juedischen Geschaefte sehr reduciert wurden. Ich kann bestaetigen, dass bei 1935, kaum jemand sich wagte bei den Juden zu kaufen, infolgedessen ging auch das Viehgeschaeft der Herren Eckstein sehr zurueck.“16 Leo Levi aus Rülfenrod erklärte: „Schon fruehzeitig in 1933 machten sich die Folgen der damaligen Lage bemerkbar. Ich erinnere mich dass das Geschaeft bereits schon in 1935, genau wie viele andere in der gleichen Lage aufgegeben werden musste. Der Boykott der juedischen Geschaefte war ausserordentlich stark in diesen kleinen Plaetzen.“17

Im November 1938 erreichten die antisemitischen Schikanen einen vorläufigen Höhepunkt: „Zur Jüdischen Gemeinde Londorf gehörten auch die Gläubigen aus Kesselbach, Rüddingshausen und Geilshausen. Ihre Synagoge in der Allendorfer Straße – ein alter dreistöckiger Fachwerkbau mit etwa 100 Plätzen und einer Lehrerwohnung im Erdgeschoß – wurde beim Novemberpogrom 1938 von SA-Leuten verwüstet, wobei die Inneneinrichtung sowie alle Kultgegenstände verbrannten.“18

Nach dem Pogrom wurde Ludwig Eckstein inhaftiert und nach Buchenwald deportiert. Eine Vorstellung davon, wie es den sogenannten „Aktionsjuden“, also den nach der Reichspogromnacht inhaftierten jüdischen Jugendlichen und Männern, erging, gibt ein Bericht ehemaliger Buchenwald-Häftlinge: „Nach Buchenwald kamen [nach den Novemberpogromen 1938; Anm. d. Red.] 10.000 [neue Häftlinge], darunter 3000 Juden, die in der Frankfurter Festhalle zusammengetrieben wurden. […] Schon auf dem Weg vom Bahnhof Weimar nach Buchenwald stand die SS mit Knüppeln und Ochsenziemern bewaffnet Spalier und schlug auf die Juden ein. Die von blutigen Gepäck- und Kleidungsstücken bedeckte Straße glich einem Schlachtfeld. Zurückbleibende wurden erschossen. Die Überlebenden mußten die blutüberströmten Verwundeten und Toten mit ins Lager schleppen. Am Tor des KZ stauten sich die Massen. Immer je 1000 kamen zugleich an. Die SS ließ das große Gittertor geschlossen. Die Ankommenden mußten durch das kleine Tor, sofort standen die SS-Blockführer wieder Spalier und schlugen erneut auf die Juden ein. Nicht einer kam ohne Verletzung davon. Was sich damals im Lager zutrug, kann man in wenigen Worten nicht schildern. Wie furchtbar das war, kann man daraus ersehen, daß gleich in der ersten Nacht 68 Juden wahnsinnig wurden und dann von SS-Oberscharführer Sommer, der zuständig für den Bunker (Arrestzellen) war, wie tolle Hunde tot geschlagen wurden.“19

Durch beengte Verhältnisse, die katastrophale sanitäre Situation und verdorbenes Fleisch entstand schon bald eine Durchfallepidemie: „Die Menschen krümmten sich vor Schmerzen, sie weinten und schrieen – es war grausam. Die SS nutzte die Aktion nicht nur zur Befriedigung ihrer Mordlust, sondern auch zur persönlichen Bereicherung, an der von der SS-Führung bis zum kleinsten SS-Mann alle beteiligt waren.“20

Laut Geldverwaltungskarte hatte Ludwig Eckstein in Buchenwald die Häftlingsnummer 22518.21 Am 8. und 31. Dezember 1938 schickte ihm seine Mutter Minna insgesamt 25 Reichsmark zu.22 Das Geld scheint ihm nicht viel genützt zu haben. „Durch die Wassernot im K.Z. Buchenwald“, so erklärte er im Entschädigungsverfahren, „bildete sich in meiner Speicheldrüse ein Stein, der spaeter in USA in 1954 operativ entfernt werden musste.“23 In seinem Antrag auf Entschädigung für verfolgungsbedingten Gesundheitsschaden präzisierte er seine Qualen: „1) Verminderung der Erzeugung des Speichels im Munde 2) Ständiger Durst 3) Unfähigkeit zu schlucken, Gewichtsverlust von 12 Lb [Pfund] innerhalb 2 Wochen, Hartes Geschwulst an der rechten Seite des Backens – schwere Schmerzen nach dem Schlucken. Dies fuehrte zu Diagnosis und Operation eines Caliculi der submaxillaeren Druese. Erreichbar nur wegen ausserordentlicher Groesse durch die aussermuendliche Route.“24

Seine spätere Frau Ilse Gruenbaum schilderte im Entschädigungsverfahren den Leidensweg ihres Ehemannes: „Since I am a N.Y. state registred, licensed, professional nurse, he frequently came to me for the administration of analgesics. Not until Fall 1954, when the swelling of the jaw increased, and he was unable to chew or swallow and the pain persisted, did he consult a physician, a dentist and finally a surgeon. […] I nursed him during his entire illnes and postoperatively. To me while coming out of anaesthesia, he disclosed the following facts: A) That he had the same dry mouth, that he had had, for several days in the K.Z. Buchenwalde, where he was totally deprived of drinking water. B) That following this episode, he had a most severely abcessed throat and high fever during his stay in K.Z.. That both his father, Leopold Eckstein and his brother Herman Eckstein confined with him there, force fed and nursed him, even begging food to keep him alive. […]“25

ausgestellt im Landratsamt Gießen am 30. Januar 1939

(HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 22)

Am 6. Januar 1939 wurde Ludwig Eckstein aus Buchenwald entlassen.26 Zurück in Kesselbach begab er sich in mehrwöchige „ärztliche[r] Behandlung bei Dr. Hiller, Londorf Oberhessen, fuer Krankheiten die ich vom K. Z. zurueck brachte. Insbesondere eine schwere Mundinfection.“27 Für den Freiheitsentzug im Konzentrationslager sollte er später mit 150 DM entschädigt werden.28

Über seine Emigration schreibt Louis Eckstein im Rückblick: „Da meine Auswanderung nach USA sich hinzog, ging ich am 2. April 1939 nach London, denn in Deutschland haette ich mich nur unter Lebensgefahr weiter aufhalten können. Erst am 31. Dezember 1939 konnte ich nach USA einwandern. Ich hatte schon in Deutschland eine Schiffskarte nach USA geloest, aber ich musste in England nochmals dasselbe [unlesbar] und in Devisen zahlen. Ein Bekannter lieh mir 500 $ für den Aufenthalt in England und das neue Billet und musste ich den Betrag in USA zurückzahlen.“29

„Ich, Louis Eckstein“, so erklärte er in einer weiteren eidesstattlichen Versicherung, „kam im Januar 1940 in den Vereinigten Staaten von America an, und wohnte die erste Zeit mit Verwandten. Nach einigen Wochen fand ich Arbeit als Auslaufbursche bei den New Yorker Delicatessen Geschaeften. Dort arbeitete ich bis ich in die Armee der U. S. A. eingezogen wurde.30 Mein Verdienst war so gering, dass ich gerade ein Leben machte. Vom November 1943 bis Ende Dezember 1945, war ich in der Armee. Nachdem ich zurueck kam nahm ich wieder meine alte Arbeit auf, bei der selben Gesellschaft. Ende Februar des Jahres 1946 uebernahm ich mit Hilfe eines Freundes ein kleines Delicatessengeschaeft, das wir beide noch heute [im Juni 1958; Anm. d. Red.] betreiben.“31

Am 28. März 1945, noch als Soldat der US Army, hatte Louis Eckstein Ilse Gruenbaum geheiratet.32 Das Paar wohnte in der 2 West 106th Street in New York City. Wie schwer der Start in die Selbstständigkeit war, erklärte Louis Eckstein in einer weiteren eidesstattlichen Versicherung: „Geschaeft schlug nicht ein bis 10 Monate spaeter. Der Gehalt meiner Frau […] ernaehrte uns beide.“33

Der Bücherrevisor präzisierte: „Louis Eckstein […] wurde aus der US Armee im Dezember 1945 entlassen und hatte in diesem Jahr keine Einkommen. Ilse Eckstein […] eine Krankenschwester [im Memorial Center for Cancer and Allied Diseases;34 Anm. d. Red.] begann mit der Arbeit Anfang Mai 1945 mit einem Gehalt von 30 $ in der Woche und verdiente im ganzen Jahr ca 1000.-$. Louis arbeitete bei der Firma New Yorker Delikatessen von Januar 1946 […] bis zur letzten Woche, die am 24. Februar 1946 endete. […] Dann investierte Louis seine ganzen Ersparnisse in einem Delikatessengeschäft, das von Anfang an, nicht gedieh. Nachdem er seine Rechnungen und Unkosten beglichen hatte und das Geschäft keinen Verdienst zeigte, konnte er für sich überhaupt keinen Verdienst aus dem Geschäft ziehen. Sie lebten sparsam und seine Frau verdiente, sodass er an dem Geschäft festhielt um es so lange zu halten, bis es einen Verdienst abwarf.“35

In den nächsten zwei Jahren arbeiteten die Ecksteins hart für ihren Lebensunterhalt, Ilse als Krankenschwester und Louis in seinem Delikatessengeschäft, das aber immer noch wenig Profit einbrachte. Im Juli 1948 wurde der Sohn Lawrence geboren, und Ilse arbeitete weiter, wenn auch nur, wie der Bücherrevisor betonte, „um ihre Eintragung als Krankenschwester nicht verfallen zu lassen. Infolge des kleinen Kindes konnte sie nicht laufend arbeiten.“36 Als im Juli 1951 die Tochter Jane zur Welt kam, war das Jahreseinkommen aus dem Delikatessengeschäft auf 3000 Dollar gestiegen.37

Anfang der 1960er Jahre erzielte Louis Eckstein erstmals ein Jahreseinkommen von mehr als 6000 Dollar.38 Ilse Eckstein verdiente immer noch hinzu. Im Februar 1965 erhielt Louis Eckstein von der Entschädigungsbehörde 7.680 DM für Schaden im beruflichen Fortkommen.39 Der durch Flüssigkeitsmangel im Konzentrationslager Buchenwald entstandene Speichelstein wurde als verfolgungsbedingter Gesundheitsschaden anerkannt und im April 1965 mit 3.000 DM entschädigt.40

Über das Sterbedatum von Louis Eckstein ist nichts bekannt.

Und wie erging es Ludwig Ecksteins Familienangehörigen nach der Machtübernahme der Nazis? Ludwigs Brüder überlebten: Norbert (Nachman) emigrierte im Mai 1938 nach Palästina, Manfred ging im September 1938 nach Kolumbien und Herman(n) im April 1939 zunächst nach England und von dort am Jahresende weiter in die USA, wo er im Januar 1940 eintraf.

Leopold und Minna Eckstein, Ludwigs Eltern, wurden während der Novemberpogrome terrorisiert: „Als ich im Februar 1939 aus dem Konzentrationslager zurueck kam“, so Louis Eckstein im Rückblick, „hoerte ich von meinen Eltern, dass die Nazis am 11. November 1938 in das elterliche Haus eingedrungen waren und dort vandalisch gehaust hatten. Die Fenster waren zersplittert und die Rahmen vollkommen zerstoert. Die Haustuere aus Kichenholz [Kirschenholz?] war eingeschlagen und total zertruemmert worden. Die Reparatur kostete seinerzeit ca. RM 2000.–. Im Haus selbst waren folgende Gegenstaende des Hausrats zerstoert worden: 1 Sekretaer, ein altes Familienerbstueck […] / 1 Kuechenbueffet […] / 2 grosse Armsessel / 3 gepolsterte Stuehle und 1 grosser Tisch / 2 Sofas / 2 Teppiche […] / 2 Waschkommoden […].“41

Über das Schicksal seiner Eltern schrieb Louis‘ Bruder Herman im Entschädigungsverfahren: „Mein Vater Leopold Eckstein […] war vom 9. November 1938 bis 15. Dezember 1938 im K.Z. Buchenwalde. Im Jahre 1937 wurde ihm die Handelskarte entzogen und konnte er sein Geschaeft nicht mehr weiterfuehren, das schon seit dem Jahre 1933 sehr schwer unter dem Boykott litt. Sein Konto war bei der Hessischen Sparkasse in Kesselbach und das zustaendige Finanzamt war in Gruenberg, Oberhessen. Meine Mutter Mina Eckstein geb. Stern […] und mein Vater wohnten zuletzt in Frankfurt/Main, Rotlintstrasse. Der Boykott in den kleinen Orten zwang sie, in die Grossstadt zu gehen. Das war im Jahre 1939. Sie hatten dort eine [unlesbar] Zimmerwohnung. Wie mir meine Eltern schrieben, hatten sie bis zuletzt den Hausrat zusammen gehalten, da sie nach U. S. A. auswandern wollten und ihm [sic] mitnehmen wollten. Schon vorher hatten sie ihren Schmuck, Gold und Silbergegenstaende abliefern muessen, als ich selbst noch in Deutschland war. Meine Mutter wurde schließlich im Mai 1942 deportiert und ist dabei umgekommen. Mein Vater starb im Oktober 1940. […] Ausser mir haben noch 3 Brueder ueberlebt.“42

In dem Aufsatz von Artur Rothmann in der Londorfer Chronik heißt es: „Leopold Eckstein verkaufte sein Haus am 23. Mai 1939 an die Familie Hormann43 und zog am 6. Juli 1939 mit Ehefrau Minna und Tochter Sidonie, genannt Toni, nach Frankfurt/Main. Dort starb er 1940 eines natürlichen Todes [laut Todesurkunde „Angina pectoris / Arterienverkalkung“;44 Anm. d. Red.]. Kurz von seinem Tod war Leopold noch in Kesselbach und hatte sich einen Korb seiner geliebten roten Äpfel abgeholt. Die beiden Frauen wurden deportiert und ermordet.„45

Ludwigs Mutter Minna wurde am 11. Juni 1942 aus Frankfurt in die Region Lublin deportiert.46 Monica Kingreen beschreibt die Einzelheiten der Deportation: „Am 7. Juni 1942 hatten die Menschen ein Schreiben der Jüdischen Gemeinde bekommen: ‚Auf behördliche Anordnung setzen wir Sie davon in Kenntnis, dass Sie sich ab Mittwoch, dem 10. Juni 1942, vormittags 8 Uhr, zur Abwanderung in Ihrer Wohnung bereitzuhalten haben.‘ […] Am Morgen des 11. Juni 1942 verließ ein Zug mit etwa 1.120 bis 1.190 Personen Frankfurt a.M. mit Ziel Izbica im besetzten Polen. Der Zug fuhr ebenso wie die beiden Transporte zuvor nach Lublin zum Nebengleis ‚Alter Flugplatz‘, wo die Jungen und Männer im Alter von 15 Jahren herausgeprügelt wurden. Mindestens 188 bis ca. 260 Menschen aus diesem Frankfurter Transport sind in den Listen des KZ Majdanek vermerkt. […] Alle selektierten Männer gingen in den folgenden Wochen im KZ Majdanek zugrunde […].“47

Die restlichen Deportierten, so Kingreen weiter, fuhren zuerst nach Izbica, wo sie ein bis zwei Tage blieben, „[m]öglicherweise aber fuhr der Zug auch unmittelbar in das Vernichtungslager Sobibor, nordöstlich von Lublin gelegen. Seit Anfang Mai war Sobibor mit drei Gaskammern ‚betriebsfertig‘ – ausschließlich zur Ermordung von jüdischen Männern, Frauen und Kindern. Das Öffnen der Türen des Zuges an der Rampe in Sobibor bedeutete, dass die Ankommenden nur noch zwei Stunden zu leben hatten. Männer und Frauen mussten sich in getrennten Baracken entkleiden. […] Alle Körperöffnungen wurden nach versteckten Wertgegenständen durchsucht, den Frauen die Haare geschoren. Zuerst wurden die Männer, dann die Frauen und Kinder in Gruppen von fünfzig bis hundert Menschen durch den sog. Schlauch getrieben und in die Gaskammern gedrängt, der Dieselmotor mit seinem 200 PS starken Achtzylinder-Benzinmotor angeworfen und die erzeugte Mischung von Kohlenmonoxid und Kohlendioxid in die Gaskammern geblasen. Nach etwa 30 Minuten waren alle Menschen ermordet. […] Kein einziger Überlebender dieser Deportation von mehr als 1.100 Menschen aus Frankfurt a.M. ist bekannt.“48

Ludwigs Schwester Sidonie Eckstein, genannt Toni, hatte sich laut An- und Abmeldebuch Kesselbach im April 1935 nach Pfungstadt abgemeldet, im Juli 1935 wieder in Kesselbach angemeldet und im Oktober 1938 als Haushaltsgehilfin nach Frankfurt am Main angemeldet. Ab Juli 1939 wohnte sie dort mit den Eltern in der Rotlintstraße 41. Im Oktober 1940 meldete sie den Tod des Vaters; im Juni 1942 musste sie das spurlose Verschwinden der Mutter verkraften – nach Kingreen hat „wohl nie ein Lebenszeichen der Verschleppten Frankfurt a.M. oder die Region erreicht.“49

Im Juli 1942 zog Sidonie Eckstein aus Frankfurt am Main, Schumannstraße 27, nach Berlin, Kommandantenstraße 57/59.50 Vermutlich leistete sie in der Hauptstadt in einem „kriegswichtigen“ Betrieb Zwangsarbeit, da sie erst sehr spät, nämlich am 1. März 1943, mit dem 31. sogenannten „Osttransport“ nach Auschwitz transportiert wurde.51

Wolf Gruner schreibt über diese Transporte: „Zu Beginn des Jahres 1943 lebten in Deutschland nur noch 51.327 Jüdinnen und Juden, unter ihnen ca. 20.000 Zwangsarbeiter. Mitte Februar fiel die Entscheidung, die Deportationen abzuschließen, und zwar mit einer Großrazzia. Am 20. Februar gab das Reichssicherheitshauptamt neue Richtlinien zur ‚Evakuierung von Juden nach dem Osten (KL Auschwitz)‘ heraus. Alle Juden, auch bisher verschonte Zwangsarbeiter, ausgenommen allein die in ‚Mischehe‘ Lebenden, sollten deportiert werden. Nur wenige Tage später befahl das RSHA, am 27. Februar 1943 in einer Großrazzia ‚sämtliche noch in Betrieben beschäftigten Juden‘ aus diesen zu entfernen. Diese ‚Fabrik-Aktion‘ stellte neben den Ausweisungen polnischer Juden Ende Oktober 1938 und den Verhaftungen während des Novemberpogroms 1938 die drittgrößte Razzia gegen Juden im Reichsgebiet dar. Binnen weniger Tage deportierte die Gestapo 10.948 Juden, zwei Drittel aus Berlin, ein Drittel aus dem übrigen Reichsgebiet. Die Mehrheit von ihnen [unter ihnen Sidonie Eckstein; Anm. d. Red.] wurde sofort in Auschwitz ermordet.“52

Erinnert man sich in Oberhessen noch an die Familie Eckstein? „Am 15. April 1985“, so ist bei Artur Rothmann zu lesen, „schrieb Hermann Eckstein einen Brief an Katharine Hormann, in dem er von den Lebensläufen der vier Brüder und ihrer Nachkommen berichtete. Am 19. August 2006 besuchte Ilse Eckstein, Tochter von Manfred, zusammen mit ihrer Tochter und ihrer Cousine das Haus ihrer Vorfahren. Eingeladen hatten sie Helmut und Heinrich Hormann, deren Familie das Haus von den Ecksteins gekauft hatte. Helmut und Heinrich war es ein Anliegen, die Erinnerung an die Familie Eckstein in Rabenau lebendig zu erhalten. Ihnen verdanke ich [sc. Artur Rothmann; Anm. d. Red.] auch viele der Informationen.“53

An Ludwigs Onkel Emanuel Eckstein, geboren 1873 in Kesselbach, erinnert in der Wetterauer Kleinstadt Nidda die „Emanuel-Eckstein-Anlage“ unweit des Bahnhofs. In diesem Bahnhof, im Wartesaal 4. Klasse, war am 19. Oktober 1939 Emanuel Eckstein im Alter von 65 Jahren an einem Herzschlag gestorben. Eine Gruppe von Jugendlichen, angestachelt von ihrem antisemitischen Lehrer, hatten den alten Mann durch die Bahnhofstraße buchstäblich zu Tode gehetzt. Die ganze Geschichte erzählt der Journalist Johannes Winter in seinem Buch „Herzanschläge. Ermittlungen über das Verschwinden von Juden, Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen aus dem Dorf“, Frankfurt a. M. 1993. Eine vom Verlag Brandes & Aspel genehmigte Reproduktion dieser sehr lesenswerten Reportage ist hier zu finden.

- Hierzu und zum Folgenden vgl. Müller, Hanno: Juden in Rabenau. Geilshausen, Kesselbach, Londorf, Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg. Hg. von der Ernst Ludwig Chambré-Stiftung Lich, Lich 1923, S. 22 f. (Einträge zur Familie Eckstein).

↩︎ - Vgl. Artur Rothmann: Jüdisches Leben in der Rabenau. In: Verein für Heimat- und Kulturgeschichte der Rabenau (Hg.): 1250 Jahre Londorf. Die Zeit von 1958 bis 2008, S. 72–113, hier S. 102.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Louis Eckstein vom 14. Dezember 1956 (?), HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 4.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Herman Eckstein vom 9. Oktober 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 10590, Bl. 5.

↩︎ - Zum Schulbesuch vgl. die folgenden Dokumente aus dem Archiv der Theo-Koch-Schule: Hauptliste der Schüler und Schülerinnen der Höheren Bürgerschule Grünberg i. H. (bis Ostern 1914) und Realschule (O. 1914–O. 1926) und Oberrealschule (O. 1926–O. 1938) und Oberschule für Jungen (ab O. 139). Angefangen: Ostern 1910. Beendet mit Schluß des Schuljahres 1938/39, S. 48 f. (Eintrittsjahr 1920/21); 50 Jahrfeier der Oberrealschule zu Grünberg in Hessen. 22.–24. Mai 1926. Gedenkblätter von Oberstudiendirektor W. Angelberger und Studienrat O. Steuernagel, Grünberg i. H. 1926, S. 32 (Eintrittsjahr 1920/21).

↩︎ - Eigene Zusammenstellung nach Dokumenten aus dem Archiv der Theo-Koch-Schule.

↩︎ - Vgl. die Bemerkung „nicht versetzt“ in der Hauptliste (wie Anm. 5), S. 49.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Louis Eckstein vom 14. Dezember 1956 (?), HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 4.

↩︎ - Vgl. die eidesstattliche Erklärung vom 16. Januar 1957 als Anlage zum Antrag auf Schaden im beruflichen Fortkommen (§§ 65–125 BEG) vom 10. März 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 17 f.

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Siegfried Stern vom 18. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 19.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Arthur Schoenfeld vom 12. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 20: „Hiermit bestätige ich an Eides statt, dass ich Herrn Leopold Eckstein aus Kesselbach b/Giessen gut gekannt haben und es ist mir bekannt, dass er ein gut eingefuehrtes Viehgeschaeft hatte. Er machte grosse Umsaetze und galt als sehr vermoegend. jeder in der Umgebung wusste, dadsss er in seinem Geschaeft gut verdiente.“

↩︎ - Adolph Joseph, früher in Londorf, nach der Emigration in New York wohnhaft, sagte unter Eid aus: „Vor meiner Auswanderung im Juli, 1937, fuehrte ich ein Schnittwarengeschaeft in Londorf, Kreis Giessen, Oberhessen, etwa ein Kilometer von Kesselbach, Kreis Giessen entfernt. Ich kannte die Familie Leopold Eckstein […] sehr gut. Leopold Eckstein war der Inhaber eines der aeltesten Viehgeschaefte des Kreises. Der Vater sowie der Sohn Louis (Ludwig) waren sehr tuechtige Geschaeftsleute. […] Der Familie ging es gut. […] [Sie waren] als wohlhabende Leute angesehen.“ (Eidesstattliche Erklärung von Adolf Joseph vom 12. September 1961, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 60). – Adolf Josephs Schwiegersohn Leo Levi aus Rülfenrod, der Ehemann der ehemaligen Grünberger Schülerin Hilde Joseph aus Londorf, nach der Emigration wohnhaft in New York, erklärte in einer eidesstattlichen Versicherung vom 13. September 1962: „Das Geschaeft existierte seit vielen Jahren und galt als gut gehend. Es ernaehrte die grosse Familie des Leopold Eckstein sehr anstaendig. […] Da beide Herren sehr beliebt waren bei der Kundschaft ist es anzunehmen, dass das Einkommen gut war.“ (Ebd., Bl. 61) – Ludwig Hess, wohnhaft in Wetter, Kreis Marburg, nach der Emigration in Baltimore, USA, erklärte am 4. September 1961: „In der Vor-Hitlerzeit betrieb ich ein Viehhandelsgeschaeft. Ich habe oft Geschaefte mit Herrn Leopold Eckstein und dessen Sohn Louis (Ludwig) Eckstein aus Kesselbach, Kreis Giessen, Oberhessen, gemacht. […] Ich weiss dass beide Herren sehr tuechtige Geschaeftsleute waren und beide im Umkreis beliebt waren.“ (Ebd., Bl. 62)

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung vom Siegfried Stern vom 18. Februar 1963, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 81. – Ähnliches bezeugte der ehemalige Kesselbacher Nathan Simon in einer eidesstattlichen Versicherung vom 12. Februar 1963, ebd., Bl. 81a.

↩︎ - In seinem Antrag auf Schaden im beruflichen Fortkommen (§§ 65–125 BEG) vom 10. März 1957 nennt Louis Eckstein als Beginn für die Beschränkung in der Ausübung der Berufstätigkeit den 1. April 1933, also den Tag des reichsweit organisierten Boykotts jüdischer Geschäfte; HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 16.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Ebd., Bl. 60.

↩︎ - Ebd., Bl. 61.

↩︎ - Studienkreis Deutscher Widerstand (Hg.): Heimatgeschichtlicher Wegweiser zu den Stätten des Widerstandes und der Verfolgung. 1933–1945. Band 1/2. Hessen II: Regierungsbezirke Gießen und Kassel, Frankfurt 1995, S. 47.

↩︎ - Emil Carlebach, Willy Schmidt und Ulrich Schneider: Buchenwald – ein Konzentrationslager. Berichte – Bilder – Dokumente. Hg. im Auftrag der Lagergemeinschaft Buchenwald-Dora, Bonn 2000, S. 44.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Dokumente von ECKSTEIN, LUDWIG, geboren am 20.09.1910 (hier: Geldverwaltungskarte), 1.1.5/ 5809912/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives. – In seiner eidesstattlichen Erklärung vom 14. Dezember 1956 (HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 4) hatte Louis Eckstein irrtümlich angegeben, er sei am 19. Februar 1939 aus Buchenwald entlassen worden. Die Entlassung am 6. Januar bestätigte auch der International Tracing Service (ITS), den die Entschädigungsbehörde um Auskunft bat (Inhaftierungsbescheinigung, ausgestellt am 16. Januar 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 25).

↩︎ - Im e-guide der Arolsen Archives, einer Frage- und Antwort-Rubrik zu den Dokumenten, wird erklärt: „Die Effektenkammer war neben der Verwaltung von Kleidungsstücken auch für die Verwahrung von Geld verantwortlich. […] In der Häftlingsgeldverwaltung, einer Untereinheit der Effektenkammer, verwalteten SS-Männer und SS-Aufseherinnen die Ein- und Auszahlungen. […] Die Häftlinge mussten Ein- und Auszahlungen auf den Geldverwaltungskarten mit ihrer Unterschrift bestätigen. […} Teilweise wurde der Betrag in sogenanntem Lagergeld ausgegeben, einer Währung, die nur im Lager von Nutzen war und eine Flucht erschweren sollte. […] In den Lagern konnte das Geld in der Kantine ausgegeben werden, wo unter anderem Tabak und Nahrungsmittel verkauft wurden, oder man konnte es auf dem Schwarzmarkt gegen Lebensmittel eintauschen. […] Da die Häftlinge lange keine Pakete mit Lebensmitteln empfangen durften, war dies die einzige Möglichkeit, etwas gegen den Hunger zu unternehmen. […] Die Geldverwaltungskarten sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Mehrheit der Gefangenen im Lager kein Geld besaß. Der Historiker und Überlebende Eugen Kogon geht im Rückblick davon aus, dass in Buchenwald etwa nur ein Drittel der Gefangenen Geldsendungen erhielt. Und selbst wenn Häftlinge über Geld verfügten, konnten sie in den Lagern nicht immer Lebensmittel davon kaufen. Die Lagerkantinen, in denen sie ihr Geld hätten ausgeben können, boten manchmal nichts oder nur wenig an, die teilweise schlechten oder abgelaufenen Lebensmittel wurden zu hohen Preisen verkauft und es gab nur selten sättigende Grundnahrungsmittel.“ (e-Guide Arolsen Archives, zuletzt aufgerufen am 25. September 2025).

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Louis Eckstein vom 14. Dezember 1956 (?), HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 4.

↩︎ - Antrag auf Schaden an Körper oder Gesundheit (§§ 28–42 BEG) vom 10. März 1057, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 8.

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Ilse Eckstein, geb. Gruenbaum (Greenbaum) vom September 1962, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 75; Übersetzung vom 31. Januar 1963 ebd., Bl. 74k: „Da ich eine im Bundesstaat New York eingetragene und zugelassene Krankenschwester bin, behandelte ich ihn öfters mit schmerzstillenden Mitteln. Erst im Jahre 1954, als die Schwellungen am Kiefer derart zunahmen, daß er weder kauen noch schlucken konnte, und der Schmerz anhielt, konsultierte er einen Arzt, einen Zahnarzt und schließlich einen Chirurgen […]. Ich versorgte ihn während der gesamten Zeit der Krankheit und auch nach der Operation. Er erklärte mir, nachdem er aus der Narkose erwachte, die folgenden Einzelheiten: a) daß er denselben trockenen Mund hätte, den er mehrere Tage im KZ Buchenwald hatte, als man ihm überhaupt kein Wasser gab. b) daß er eine mit zahlreichen Abszessen behaftete Kehle und hohes Fieber während seines Aufenthaltes in Buchenwald hatte. Daß sowohl sein Vater Leopold Eckstein wie auch sein Bruder Herman Eckstein, die mit ihm inhaftiert waren, ihm zu essen gegeben hatten und um ihn besorgt waren. Sie mußten sogar um Nahrung betteln, um ihn am Leben zu erhalten […].“

↩︎ - Dokumente von ECKSTEIN, LUDWIG, geboren am 20.09.1910 (hier: Geldverwaltungskarte), 1.1.5/ 5809912/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives. – In seiner eidesstattlichen Erklärung vom 14. Dezember 1956 (HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 4) hatte Louis Eckstein irrtümlich angegeben, er sei am 19. Februar 1939 aus Buchenwald entlassen worden. Die Entlassung am 6. Januar bestätigte auch der International Tracing Service (ITS), den die Entschädigungsbehörde um Auskunft bat (Inhaftierungsbescheinigung, ausgestellt am 16. Januar 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 25).

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 11. Mai 1961, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 58 f.

↩︎ - Weil das Datum der Haftentlassung nicht sicher ermittelbar war (siehe Anm. 21), einigte man sich am 17. Februar 1958 auf einen Vergleich (HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 29). 150 DM war die übliche Summe für einen Monat Lagerhaft.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 14. Dezember 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 4.

↩︎ - Die Medaillen in seinen Entlassungspapieren lassen auf Einsatzorte schließen: „Asiatic-Pacific Service Medal“, „Philippines Liberation Ribbon“, „Good Conduct Medal“, „World War II Victory Medal“; HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 38a.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom ? Juni 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 34.

↩︎ - Siehe Antrag auf Entschädigung für Schaden an Freiheit (§ 43-§ 50 BEG), HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 12.

↩︎ - Eidesstattliche Bescheinigung vom 10. Mai 1961, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 48.

↩︎ - Zertifikat des Memorial Center for Cancer and Allied Diseases, 444 East 68th Street, New York 21, N.Y, vom 11. Mai 1961; HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 50.

↩︎ - Bericht des Bücherrevisors vom 20. August 1962, von ihm selbst ins Deutsche übersetzt, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 53.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Eidesstattliche Bescheinigung vom 10. Mai 1961, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 48.

↩︎ - Verdienstbescheinigung, ausgestellt vom Bücherrevisor am 23. April 1964, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 93.

↩︎ - Vgl. den Bescheid vom 32. Februar 1965, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 115.

↩︎ - Vergleich vom 10. März 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 28640, Bl. 129.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 18. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 32.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung vom 9. Oktober 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 10590, Bl. 5 (originale Schreibweise weitgehend beibehalten). – Genaueres über den geraubten Besitz der Ecksteins dürfte aus der Entschädigungsakte zu erfahren sein: HHStAW, 518, 10591 (noch nicht eingesehen).

↩︎ - Eine Aufstellung des Grünberger Amtsgerichts vom 9. November 1948 über den zwangsweise veräußerten Grundbesitz der Familie Eckstein befindet sich in der Entschädigungsakte, HHStAW Best. 518 Nr. 38640, Bl. 78. „Die wirklichen Beträge“, so erklärte der zuständige Justizbeamte, „können wir nicht angeben.“

↩︎ - Sterbeurkunde von Leopold Eckstein, Standesamt Frankfurt a. M., Abschrift vom 3. September 1947, 2.2.2/ 76735316/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives.

↩︎ - Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau, S. 103.

↩︎ - Vgl. den online-Eintrag im Gedenkbuch des Bundesarchivs: Gedenkbuch – Gedenkbucheintrag (zuletzt aufgerufen am 25. September 2025).

↩︎ - Monica Kingreen: Die Deportation der Juden aus Hessen 1949 bis 1945. Selbstzeugnisse, Fotos, Dokumente. Aus dem Nachlass herausgegeben und bearbeitet von Volker Eichler, Wiesbaden 2023 (=Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen), S. 121.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau, S. 23.

↩︎ - Vgl. den online-Eintrag im Gedenkbuch des Bundesarchivs: Gedenkbuch – Gedenkbucheintrag (zuletzt aufgerufen am 25. September 2025).

↩︎ - Wolf Gruner: Von der Kollektivausweisung zur Deportation der Juden aus Deutschland (1938–1945). Neue Perspektiven und Dokumente. In: Birthe Kundrus und Beate Meyer (Hg.): Die Deportation der Juden aus Deutschland. Pläne – Praxis – Reaktionen. 1938–1945, Göttingen 2004 (=Beiträge zur Geschichte des Nationalsozialismus, Bd. 20), S. 21–62, hier S. 58.

↩︎ - Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau, S. 103.

↩︎