Salli oder Salomon Baum wurde am 22. April 1876 in Geilshausen in der Rabenau geboren.1 Die jüdischen Personen in Geilshausen gehörten zur Synagoge im benachbarten Londorf.2 Sallis Eltern waren der Viehhändler Emanuel Baum aus Geilshausen, geboren am 15. Juli 1841, und die Näherin Settchen Stern aus Nieder-Ohmen, geboren am 17. August 1854.3 Salli Baum hatte noch einen sieben Jahre älteren Bruder Hermann, dessen Mutter schon ein Jahr nach seiner Geburt gestorben war. Als Salli ein Jahr alt war, bekam er einen kleinen Bruder Alexander. Im Februar 1880, als Salli und Alexander drei bzw. zwei Jahre alt waren, starb ihre Mutter.

Salli Baum besuchte die weiterführende Schule in Grünberg, die damals noch „Erweiterte Volksschule“ hieß, von November 1887 bis Ostern 1890.4 Im Januar 1890 war im Alter von 48 Jahren Sallis Vater gestorben.5 Über den beruflichen Weg von Salli Baum ist wenig bekannt. Aus den Festschriften von 1911 und 1926 wissen wir immerhin, dass Salli Baum zu dieser Zeit als Kaufmann in Dortmund in der Brückstraße 64 lebte.6

Salli hat vermutlich als einziger der drei Baum-Brüder die Shoah überlebt. Hermann Baum wurde mit seiner Frau Bertha, geb. Adler, im September 1942 von Frankfurt nach Theresienstadt deportiert und ermordet.7 Auch ihre Töchter Hedwig und Toni kamen in Konzentrationslagern um. Sallis jüngerer Bruder Alexander und seine Frau Kathinka, geb. Wallenstein, aus Ruppertsburg bei Laubach wurden Ende September 1942 aus Laubach-Ruppertsburg nach Theresienstadt deportiert, wo Alexander ums Leben kam. Kathinka Baum wurde von Theresienstadt nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Ihre Kinder Sophie und Erwin ließen ihr Leben in Treblinka und Buchenwald.8

Ein Zeitzeuge aus Laubach-Ruppertsburg berichtete:

„Auch ‚Judenfreunde‘ waren beim Ausräumen des Hauses Wallenstein-Baum [nach der Deportation im September 1942; Anm. d. Red.] dabei. Sogar am nächsten Tag bei Tageslicht. Korbweise Sachen ‚in Sicherheit‘ gebracht. […] Bei zwei Familien habe ich Sachen gesehen, die aber alle angeblich gekauft oder geschenkt waren. Neider und zu kurz Gekommene haben das anders erzählt. […] Die Zeitungen schrieben damals zwar, kein Deutscher habe einem Juden etwas weggenommen. Es gibt aber genug Beispiele dafür, dass es meistens anders war.“9

Eine Person aus Ruppertsburg erinnerte sich im Jahr 1959:

„Unsere Judenfamilie, bestehend aus dem 83 Jahre alten Samuel Wallenstein, der nahezu 60-jährigen Tochter Kathinka Baum mit ihrem Mann Alex Baum [Salli Baums Bruder; Anm. d. Red.] und ihrer mit einem Hüftleiden behafteten Tochter Sophie, hatten schon monatelang um ihr fernes Schicksal gebangt und gehungert. Die ihr zugebilligten Lebensmittelrationen waren so gering, dass sie hätten verhungern können, wenn nicht mitleidige Nachbarn und andere entgegen aller nationalsozialistischen Bestimmungen sie heimlich versorgt hätten. Nun war der Tag des Abtransports gekommen. Morgens früh erschienen zwei SS-Männer, beschlagnahmten das Haus mit sämtlichem Inventar. Den armen Menschen erlaubte man nur drei Bündel mit Kleidern und Wäsche mitzunehmen. Die vier Personen wurden nun bis gegen Abend im Rathaus festgehalten. Dann erschien ein Lastwagen, auf dem sich bereits eine Judenfamilie aus Inheiden befand. Und nun: Wie mit Vieh ging man beim Aufladen mit unseren Ruppertsburgern um. Dem alten Samuel fiel das Aufsteigen auf den Lastwagen schwer. Er bekam von dem jungen SS-Mann einen heftigen Stoß, ebenso seine Enkelin Sophie. Mein Schwiegervater wollte sich von seinen alten treuen Nachbarn und Alterskameraden Wallenstein verabschieden. Der junge SS-Mann packte ihn am Arm und schrie: ‚Sie alter Lümmel, scheren Sie sich weg, sonst werfen wir Sie dazu!‘ Meiner Frau und mir, die wir das sehen und hören mussten, traten die Tränen in die Augen.“10

- Hierzu und zum Folgenden vgl. Hanno Müller: Juden in Rabenau. Geilshausen, Kesselbach, Londorf, Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg, Lich 2023, S. 11 (Angaben zu Salli Baums Familie), S. 13 f. (Angaben zu Alexander und Kathinka Baum), S. 174 f. und S. 183 (Abbildungen von Emanuel und Settchen Baums Grabsteinen auf dem jüdischen Friedhof in Londorf).

↩︎ - Vgl. https://www.alemannia-judaica.de/londorf_synagoge.htm (zuletzt aufgerufen am 22. August 2024). ↩︎

- Vgl. Heinrich Reichel: Juden in Nieder-Ohmen, Vogelsbergkreis. Im Eigenverlag erschienen, Mücke/Nieder-Ohmen 1998, S. 65.

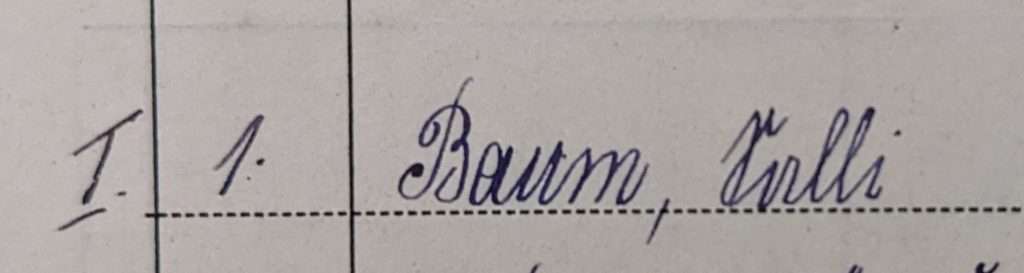

↩︎ - Vgl. die Einträge in: Handschriftliche Schülerliste von 1876 bis 1902. Nach Notizen des früheren Lehrers Friedrich Wilhelm Hamburger zusammengestellt von Oberstudiendirektor Wilhelm Angelberger (Schulleiter 1909-1929), Grünberg 1909, Schuljahre 1887/88, 1888/89, 1889/90 (Archiv der Theo-Koch-Schule). ↩︎

- Vgl. Müller, Rabenau (wie Anm. 1).

↩︎ - Vgl. die Einträge in den Ehemaligenlisten in: Höhere Bürgerschule zu Grünberg in Hessen. Festschrift zur Einweihung des neuen Schulgebäudes am 23., 24. und 25. September 1911. Zusammengestellt von Rektor Angelberger, Grünberg 1911, S. 33 (Stadtarchiv Grünberg); sowie in: 50 Jahrfeier der Oberrealschule zu Grünberg i. H. 22.–24. Mai 1926. Gedenkblätter von Oberstudiendirektor W. Angelberger und Studienrat O. Steuernagel, Grünberg 1926, S. 10 (Stadtarchiv Grünberg und Archiv der Theo-Koch-Schule).

↩︎ - Vgl. Müller, Rabenau (wie Anm. 1).

↩︎ - Vgl. Müller, Rabenau (wie Anm. 1), und Ders.: Juden in Laubach und Ruppertsburg, Fernwald-Steinbach 2015, S. 80.

↩︎ - Aufgeschrieben von Walter Müller, zit. in Müller, Laubach (wie Anm. 8).

↩︎ - David Cohen (Hg.): Die Laubacher Juden. Aufsätze, Dokumente, Skizzen der Friedenskooperative Laubach-Freienseen-Gonterskirchen-Grünberg-Mücke zum 50. Jahrestag der „Reichskristallnacht“, Laubach 1988, S. 49 f.

↩︎