(Archiv der Theo-Koch-Schule)

Leopold Wertheim wurde am 4. Februar 1891 in Rüddingshausen – heute ein Teil der Gemeinde Rabenau im Landkreis Gießen – geboren.1 Sein Vater Isaak Wertheim2 war geboren am 2. Oktober 18573 in Hatzbach bei Stadtallendorf, damals zum Kreis Kirchhain, heute zu Marburg-Biedenkopf gehörig, wo es bis 1925 eine verhältnismäßig große jüdische Gemeinde gab.4 Er hatte zunächst in seinem Heimatort als Viehhändler gearbeitet. Im November 1866 hatte er Johanna Jakob geheiratet, geboren am 1. November 1866 in Rüddingshausen.5 Johannas Vorfahren waren seit mindestens zwei Generationen in dem kleinen oberhessischen Ort ansässig: Ihr Vater, der Viehhändler Aaron Jacob,6 war 1836 in Rüddingshausen zur Welt gekommen und hatte 1866 Sette Stiebel aus dem benachbarten Allendorf an der Lumda geheiratet.7 Aarons Vater Löb Jacob – also Leopolds Urgroßvater mütterlicherseits –, Jahrgang 1804, war 1850 Ortsbürger in Rüddingshausen geworden.8

Leopold Wertheim war das zweite von drei Geschwistern. Sein älterer Bruder Meier, auch Moritz genannt, war am 8. Dezember 1887 in Rüddingshausen geboren worden.9 Am 10. Februar 1896 – Leopold war gerade fünf Jahre alt geworden, Moritz war acht – kam, ebenfalls in Rüddingshausen, die jüngere Schwester Thekla zur Welt.10 Am 5. April 1897 meldete Leopolds Vater einen „Handel mit Vieh und Ellenwaren“ an.11 Zuvor hatte er wahrscheinlich im Viehhandel der Schwiegereltern mitgearbeitet. Nachweislich seit 1905, vermutlich aber schon seit ihrer Hochzeit lebten Johanna und Isaak mit den Eltern bzw. Schwiegereltern unter einem Dach im Haus Nr. 144.12 Im Alter von sechs Jahren, also an Ostern 1897, dürfte Leopold Wertheim in der Rüddingshauser Volksschule eingeschult worden sein.

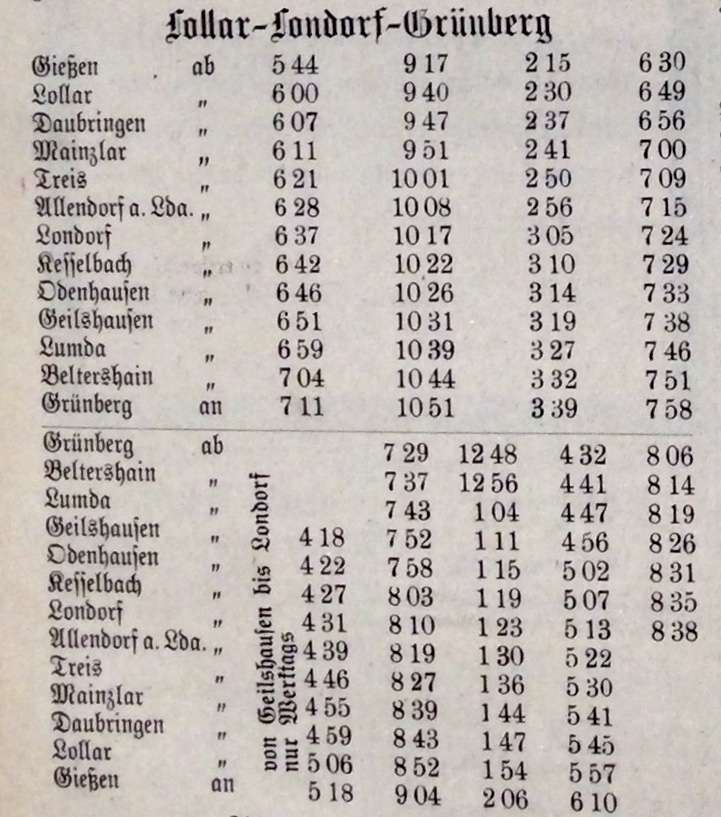

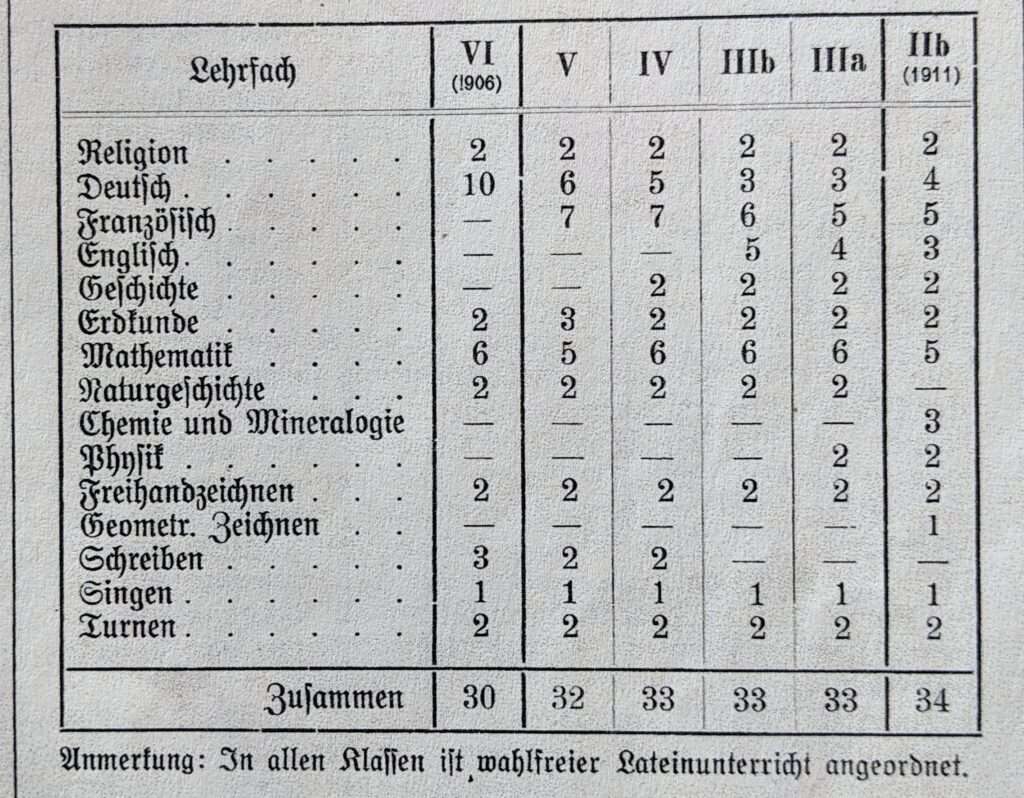

Fünf Jahre später, an Ostern 1902, trat Leopold Wertheim im Alter von elf Jahren in die Höhere Bürgerschule Grünberg ein.13 Den Schulweg legte er vermutlich mit Lumdatalbahn zurück, deren erster Teilabschnitt von Grünberg bis Londorf am 1. August 1896 eröffnet worden war.14 Zum Fahrgeld dürfte noch Büchergeld hinzugekommen sein und natürlich das Schulgeld von 50 Mark jährlich in den ersten beiden Schuljahren und 60 Mark im dritten und vierten Schuljahr, plus Zuschlag von 10 Mark für die alten Sprachen.15 Johanna und Isaak Wertheim ließen sich die Schulbildung ihres Sohnes also etwas kosten. Ob auch der ältere Bruder Moritz und die jüngere Schwester Thekla in den Genuss einer höheren Bildung kamen, ist nicht bekannt.

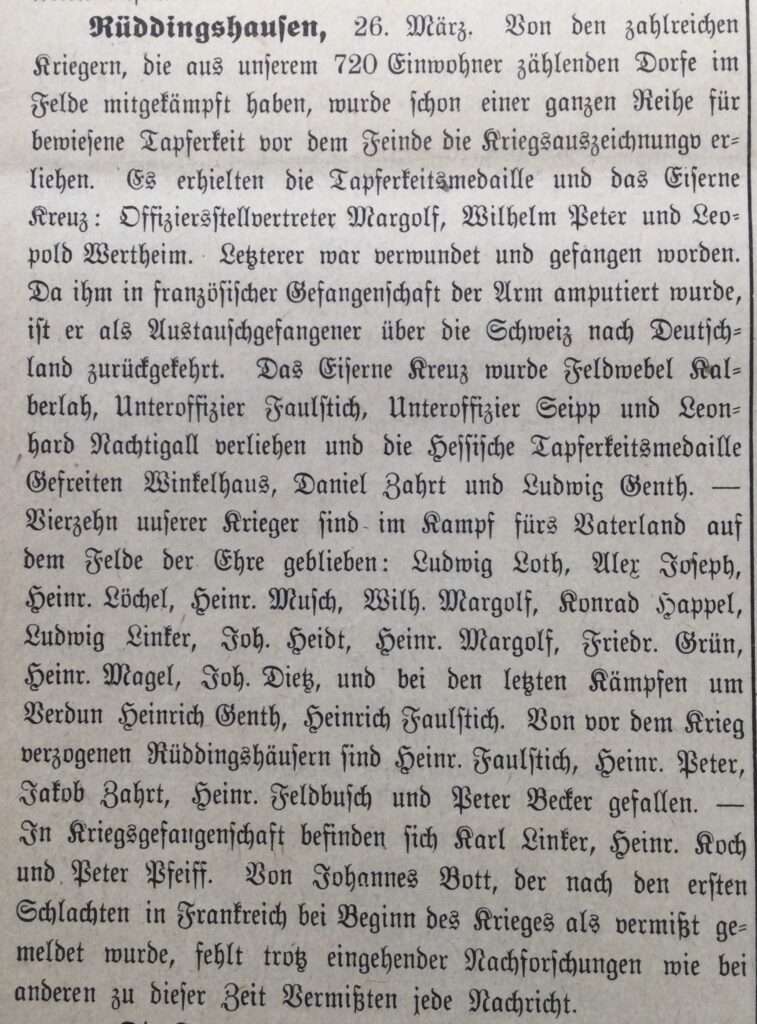

veröffentlicht im Grünberger Anzeiger vom 29. April 1916

(Stadtarchiv Grünberg)

Allzu etabliert war die Höhere Bürgerschule in Grünberg zu Leopolds Schulzeit noch nicht. Gegründet 1876, schwankten die Schülerzahlen in den Anfangsjahren zwischen 23 und 43.16 Im Schuljahr 1902/03, Leopolds Eintrittsjahr, besuchten insgesamt 39 Kinder – 32 Jungen und 7 Mädchen – die Schule, davon 22 aus Grünberg selbst und 17 Auswärtige.17 Die Kinder lernten in zwei Klassen bzw. Doppeljahrgängen: Die Klasse II umfasste die Quinta (heute: 6. Klasse) und die Quarta (heute: 7. Klasse), die Klasse I Untertertia (heute: 8. Klasse) und Obertertia (heute: 9. Klasse).18

(heute: Grundschule am Diebsturm); Festschrift 1926, S. III (Archiv der Theo-Koch-Schule)

rechtes Foto, Mitte: W. Angelberger, Schulleiter von 1904 bis 1929; Festschrift 1926, S. IV (Archiv der Theo-Koch-Schule)

Festschrift 1911, S. 15 (Archiv der Theo-Koch-Schule)

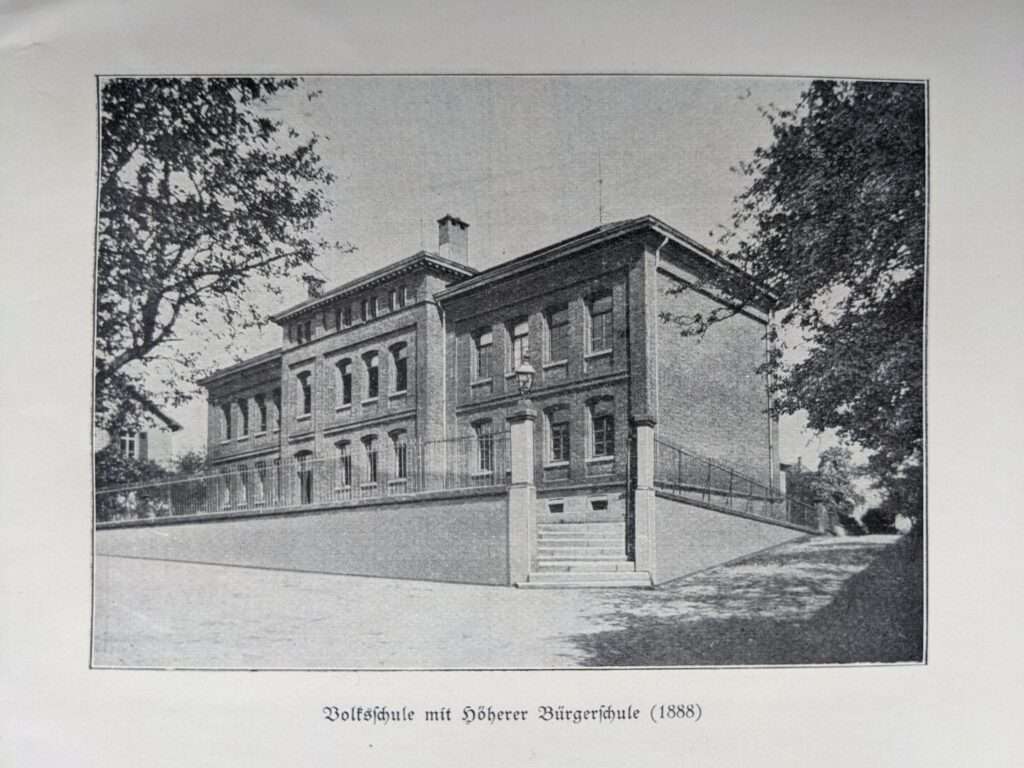

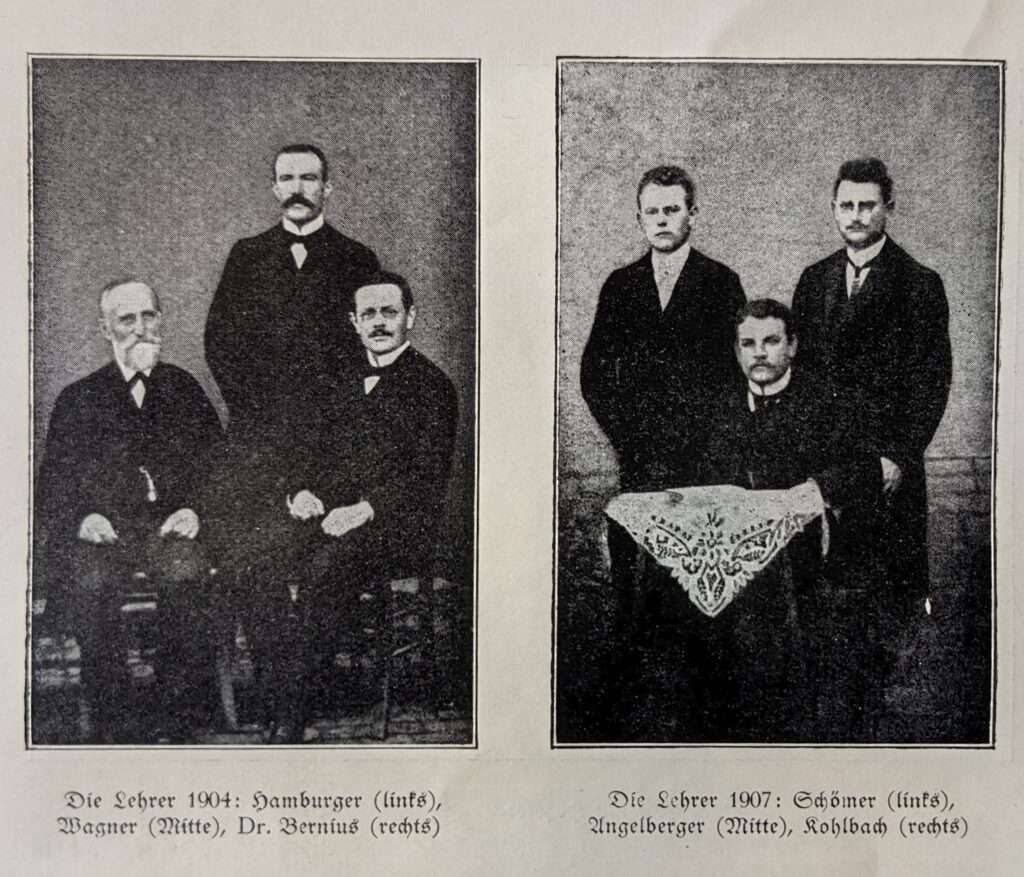

Leopolds Unterricht fand in dem 1888 errichteten Backsteingebäude an der heutigen Schulstraße statt, das die Kinder der Höheren Bürgerschule gemeinsam mit den höheren Klassen der Volksschule beherbergte.19 (Heute sind dort Klassenräume der Grundschule am Diebsturm.) Unterrichtet wurden die Kinder der Höheren Bürgerschule von drei Lehrern20 und zwei bzw. später drei Hilfslehrern.21 Bei den Hilfslehrern handelte es sich um Lehrkräfte der Volksschule, die Turnen, Singen und Zeichnen unterrichteten, sowie den zweiten Stadtpfarrer,22 der den evangelischen Religionsunterricht erteilte.23

Für die jüdischen Kinder der Höheren Bürgerschule hieß es im Jahresbericht von 1906/07: „Die Schüler nehmen an dem Religionsunterricht ihrer Gemeinde teil.“24 Mit seinen zwei jüdischen Klassenkameraden Moritz Schönfeld und Nathan Simon, beide aus Kesselbach,25 besuchte Leopold Wertheim demnach wahrscheinlich den jüdischen Religionsunterricht bei Lehrer Schiff bzw. Lehrer Banda in Londorf.26 Es ist davon auszugehen, dass sie während der zwei wöchentlichen Religionsstunden der evangelischen und katholischen Kinder Freistunden hatten.27

Von 1903 bis 1906 sind keine Unterlagen im Schularchiv vorhanden, aber wir dürfen davon ausgehen, dass Leopold Wertheim beide Doppeljahrgänge absolvierte, also bis Ostern 1906 an der Höheren Bürgerschule in Grünberg blieb.28 Als er die Schule verließ, war er also vermutlich fünfzehn Jahre alt. Seine Tochter Ruth Wertheim, verheiratete Bacow, erinnerte sich im Entschädigungsverfahren, ihr Vater habe nach der Schule eine Lehre angefangen „in Hamborn [bei Duisburg; Anm. d. Red.] und anderen Plaetzen“.29 Im Ehemaligenverzeichnis der Festschrift von 1911 ist neben dem Namen des inzwischen 20-Jährigen vermerkt: „jetzt Kaufmann in Marxloh bei Düsseldorf, Provinzialstraße 100“.30 Weitere Stationen seiner ersten Berufsjahre ließen sich bisher nicht ermitteln.

Ende Juli 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. „My father was on active military duty“, schrieb Leopolds Tochter Ruth Bacow, geborene Wertheim, am 27. Januar 1993 an die Historikerin Monica Kingreen,31 „when world war one broke out and was shipped to the front immediately. He was wounded at the battle of the Marne [12.–15. September 1914; Anm. d. Red.] and lost his right arm. He was always assured ‚Das der Dank des Vaterland war ihm gewiss‘.“

Foto zur Verfügung gestellt von Leopolds Enkelin Elaine Simonson

(Stadtarchiv Grünberg)

Zumindest in der Heimat scheint Leopold zunächst die erwartete Anerkennung erfahren zu haben. „Von den zahlreichen Kriegern,“ so schrieb ein Heimatreporter des Grünberger Anzeigers am 28. März 1916, „die aus unserem 720 Einwohnern zählenden Dorfe [sc. Rüddingshausen; Anm. d. Red.] im Felde mitgekämpft haben, wurde schon einer ganzen Reihe für bewiesene Tapferkeit vor dem Feinde die Kriegsauszeichnung verliehen. Es erhielten die Tapferkeitsmedaille und das Eiserne Kreuz: Offizierstellvertreter Margolf, Wilhelm Peter und Leopold Wertheim. Letzterer war verwundet und gefangen worden. Da ihm in französischer Gefangenschaft der Arm amputiert wurde, ist er als Austauschgefangener über die Schweiz nach Deutschland zurückgekehrt. […]“32

„Infolge seiner Kriegsverwundung“, so schilderte Ruths Anwalt die Ereignisse im Entschädigungsverfahren, „konnte [Leopold Wertheim] nicht mehr fuer andere Leute arbeiten. Er trat in das Geschaeft seines Vaters ein [….].“33 Ruth selbst erklärte, ihr Vater sei durch die Amputation zu 80 Prozent kriegsbeschädigt gewesen: „Er bekam ungefaehr 80 Mark Rente monatlich und [sc. später in Londorf; Anm. d. Red.] eine Kinderzulage.“34 Seit wann Leopold Wertheim die Invalidenrente bezog, ist nicht bekannt.

Das Geschäft von Isaak Stern – in dem offenbar auch Leopolds älterer Bruder Moritz mitarbeitete35 – scheint vorübergehend in Schwierigkeiten geraten zu sein. In einer Mitteilung im Grünberger Anzeiger vom 30. Mai 1916 heißt es: „Durch Beschluß des Kreisausschusses vom 16. Mai 1916 ist Isaak Wertheim zu Rüddingshausen als unzuverlässige Person bis auf weiteres vom Handel mit Vieh ausgeschlossen worden.“36 Ob es sich bei dem Ausschluss um eine begründete Maßnahme oder um antisemitische Agitation gehandelt hat, ließ sich nicht ermitteln; einen weiteren Artikel, etwa eine Erklärung für den Ausschluss oder die Aufhebung desselben, haben wir im Grünberger Anzeiger bisher nicht gefunden. Fest steht nur, dass Isaak Wertheim sein Geschäft erst am 10. April 1933 abmeldete.37

Ein Jahr nach Kriegsende stand im Hause Wertheim die erste Hochzeit an:38 Im September 1919 heiratete Leopolds älterer Bruder Moritz die 1893 geborene Rikchen oder Rika Speier. Die Hochzeit fand in Guxhagen bei Kassel statt, dem Heimatort der Braut. Das Ehepaar wohnte in Rüddingshausen, wo im Juni 1920 und im Januar 1923 Alfred und Ludwig geboren wurden. Bereits anderthalb Jahre nach der Geburt seines jüngeren Sohnes, am 15. Juni 1924, starb Moritz Wertheim im Alter von 36 Jahren in Rüddingshausen. Sein Grabstein ist auf dem Jüdischen Friedhof in Londorf erhalten.39

Im August 1920 folgte die zweite Hochzeit: Leopolds jüngere Schwester Thekla heiratete in Rüddingshausen den Londorfer Fruchthändler Max Adler. Sie lebten in der Kirchgasse 7 in Londorf.40 Von der Hochzeitszeremonie ist ein Foto erhalten, auf dem auch Leopold Wertheim abgebildet ist. Max und Thekla Adler hatten keine Kinder. Ihnen gelang später die Emigration. Für Leopolds Tochter Ruth sollten sie noch eine wichtige Rolle spielen.

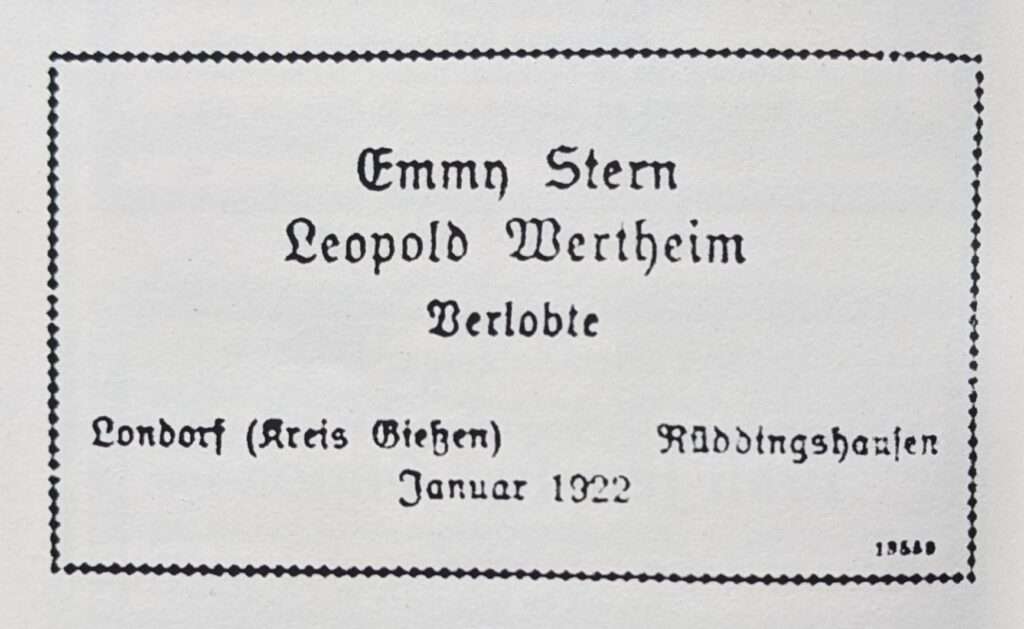

Am 31. Dezember 1921 gab Leopold Wertheim im Gießener Anzeiger seine Verlobung mit Emma Stern bekannt.41 Emma war am 9. September 1896 als Tochter des Viehhändlers David Stern und der Regina, geborene Blumenthal, in Londorf geboren worden. Sie hatte eine ältere Schwester Jenny, geboren am 21. Februar 1895; ihre jüngere Schwester Paula war am 1. Mai 1902 zur Welt gekommen.42 Sowohl Emmas Großvater mütterlicher- als auch ihr Großvater väterlicherseits waren bereits Viehhändler in Londorf gewesen.43

Als Emma klein war, hatte die Familie Stern in der Freigasse 125 gelebt; seit 1910 wohnten sie in der Kirchgasse 12 in Londorf.44 „Im Flur des Hauses der Familie“, so wird in Artur Rothmanns Chronik-Beitrag ‚Jüdisches Leben in der Rabenau‘ mitgeteilt, „stand groß der Spruch: ‚Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen, es wird nie wieder ein Volk gegen das andere Krieg führen.‘ [Jesaja 2,4; Anm. d. Red.]“45 – Leopolds Schwiegermutter Regina Stern, geb. Blumenthal, starb am 19. September 1929 im Alter von 62 Jahren. Ihr Grab ist auf dem jüdischen Friedhof in Londorf erhalten.46

Nach seiner Hochzeit mit Emma – im Dorf „Emmiche“ genannt47 – am 10. September 192248 zog Leopold zu den Schwiegereltern in der Kirchgasse 12 in Londorf.49 Am 18. Juli 1923 und am 28. März 1927 wurden die Töchter Ingeborg50 und Bertel Ruth51 geboren. Über den Alltag im Dreigenerationenhaus erzählte Ruth später in einem Interview: „We were orthodox and served Shabbat and Kashrut [Befolgung der jüdischen Speisegesetze; Anm. d. Red.]. […] we lived in a small village with a total of seven Jewish families. […] My father worked with my grandfather, they were cattle dealers. […]„52 Gefragt nach dem Zusammenleben mit den nichtjüdischen Nachbarn antwortete sie: „[…] before Hitler-times we were equals and it was a pretty good life. […] I was only six years old before Hilter came. Until that, it was fine. […]“53

„In der heutigen Gießener Straße befand sich die Synagoge [von Londorf]“, schildert Rothmann in der Londorfer Chronik den jüdischen Alltag in der Rabenau. „Bei dieser handelte es sich um einen alten dreistöckigen Fachwerkbau. Der Betraum lag in dem Gebäude nach hinten, vorne war die Lehrerwohnung, die später vermietet wurde. Der Betraum umfasste 80–100 Plätze, seine Decke war – wie bei vielen Synagogen – gewölbt und blau gestrichen mit aufgemalten goldfarbenen Sternen. Eine Galerie, auf der die Frauen getrennt von den Männern saßen, gab es nicht. In der Synagoge gab es sieben bis acht Torarollen […]. Zur Synagoge gehörte eine ‚Mikwa‘, ein Bad zur rituellen Reinigung, das hinter der Synagoge vor dem Abhang zur Lumda hin lag. Die Außenmauern sind noch zu sehen. […]“54

Leopold Wertheims Viehhandelsgeschäft lief, so mehrere Zeugen übereinstimmend, außerordentlich gut. „Ich habe in Londorf gewohnt und kenne daher das Geschaeft des verstorbenen Leopold Wertheim sehr genau“, versicherte Leopolds Schwager Max Adler im Entschädigungsverfahren an Eides statt. „Ich weiss, dass Leopold Wertheim eines der groessten Viehhandelsgeschaefte in der Gegend von Londorf hatte. Er hatte ein gutes Geschaeft mit den in der Nachbarschaft wohnenden Bauern. Er hatte aber weiterhin eine staendige Geschaeftsverbindung mit den groesseren Gutsbesitzern und Paechtern in der Nachbarschaft. Er handelte beinahe ausschliesslich mit Schudt in Londorf, Waelker in Appenborn, Reinheimer in Odenhausen & Engel in Rueddingshausen. Er kaufte Vieh in Ostpreussen ein und transportierte es in Eisenbahnwagonladungen nach Londorf, von wo er es verkaufte. Er schickte regelmaessig Vieh auf die Märkte nach Frankfurt und Giessen. Ich schaetze sein Einkommen auf ueber 20.000 Mark im Jahre. Ich weiss, dass er sein Geschaeft urspruenglich mit seinem Schwiegervater David Stern zusammen fuehrte. Von 1921 ab [also schon vor seiner Hochzeit? – Anm. d. Red.] fuehrte er das Geschaeft fuer sich allein.“55

Diese Darstellung wurde auf Nachfrage der Entschädigungsbehörde von der Industrie- und Handelskammer Gießen bestätigt: „Wie wir in Erfahrung bringen konnten, sei Herr Leopold Wertheim ein ordentlicher und reeller Geschäftsmann gewesen, der zusammen mit seinem Schwiegervater, David Stern, das bedeutendste Viehhandelsgeschäft in der Rabenau gehabt habe. Es seien pro Woche etwa 15 Stück Vieh umgesetzt worden. Das Vieh soll in der Umgegend zum Teil aber auch in Ostpreußen angekauft und entweder zur Zucht an Landwirte oder als Schlachtvieh an Metzger veräußert worden sein. Herr Wertheim habe auch Märkte in Frankfurt (Main) beliefert. […]“56

Die solide Finanzlage wirkte sich auch auf den Familienalltag aus. „Wir wohnten in unserem eigenen Haus“, erinnerte sich Ruth Bacow, „bei dem sich auch die Stallungen befanden. […] Wir hatten immer ein Dienstmaedchen und beschaeftigten ausserdem ziemlich regelmaessig Putz- und Waschfrauen im Hause meiner Eltern.“57 Im Dorf, so berichtet Rothmann, sei Leopold Wertheim wegen seiner Kriegsverletzung „Earm“ („Einarm“) genannt worden.58 „Eine Zeitzeugin erinnert sich, dass Leopold Wertheim ebenso wie sein Nachbar, der Metzger Isaak Simon,59 bei der Sängervereinigung mitsangen. Sie und ihre Freundin Inge Wertheim hätten öfters in der Schule vor der Tür gesessen und zugehört, wie ihre Väter im Chor sangen. Danach hätten sie dann die Lieder nachgesungen.“60

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten änderte sich alles. „In 1933 I started my first school year in the Volkeschule [sic] in Londorf“, schrieb Ruth Bacow 1993 an Monica Kingreen. „Like most children I was excited and happy to start a new chapter in my young life. The first year was not too bad. Then the situation changed and went from bad to worse. I was excluded from all extra activities, shunned and taunted by the other children on the playground and since I was the only Jewish child at the school I had no friends or playmates. Fortunately I grew up in a very loving and happy home. My parents and grandfather did their best to give me lots of love and attention.“61

Und dies trotz der finanziellen Sorgen, die ihre Eltern und Großeltern zu dieser Zeit quälten: „Mit der Uebernahme der Macht durch Hitler ging das Geschaeft zurueck“, bezeugte Max Adler im Entschädigungsverfahren. „Die Gutspaechter konnten nicht mehr handeln mit ihm, und auch die Bauern bekamen Angst, mit ihm zu handeln und wurden durch Drohungen gezwungen, den Handel mit ihm einzustellen. Mittel [sic] oder Ende der dreissiger Jahre musste er das Geschaeft ganz aufgeben.“62 – Ähnliches galt für die anderen jüdischen Familien im Dorf: „In der Zeit der Machtergreifung“, so Walter Joseph aus Londorf, „gingen alle juedischen Geschaefte in Londorf zurueck und ungefaehr 1935 war es so, dass kein Jude mehr sich dort ernaehren konnte. […]“63

Am 7. August 1935 starb Leopolds Vater Isaak Wertheim im Alter von 77 Jahren in Rüddingshausen. Sein Grabstein ist auf dem jüdischen Friedhof in Londorf erhalten.64

Für Ruth Wertheim wurde die Situation in der Schule bald unerträglich: „Ich besuchte die Volksschule in Londorf von Ostern 1933 bis Anfang 1938“, schilderte sie rückblickend im Entschädigungsverfahren. „Ich wurde in den letzten Jahren von meinen Mitschuelern dauernd beschimpft und wiederholt koerperlich misshandelt. Anfang 1938 kam ich in eine juedische Privatschule in Offenbach. Diese Schule wurde im November 1938 abgebrannt und ich kam nach Bad Nauheim in eine Schule in dem juedischen Kinderheim. Diese Schule wurde Ende 1939 oder Anfang 1940 verboten und ich kam in das Philanthropin in Frankfurt. Ich blieb dort bis 1942. Meine Eltern liessen mich dann zurückkommen, weil die Deportierungen begannen und meine Eltern mich im Falle einer Deportierung nicht allein lassen wollten. Meine Schwester Ingeborg, die umgekommen ist, war im Sommer 1942 von Giessen aus deportiert worden, und zwar allein, sodass meine Eltern fuerchteten, ich wuerde auch allein deportiert werden.“65

Über das Schicksal ihrer Schwester schrieb Ruth Bacow an Monica Kingreen: „In the meantime my sister was forced to work in a munitions factory in Giessen. She was an extremely bright and pretty girl. One day she was stopped in the factory while talking to one of the French prisoners who also were working there. She spoke French fluently and was often asked to interpret. However, private conversations were forbidden. She was arrested and we never saw her again. My father went to the Gestapo begging for her release. They refused and she was sent to Ravensbruck where she met the same fate as thousands of others. I am sure you can imagine what that did to my family.“66 – (Erst nach Ruths Tod sollten ihre Kinder Lawrence und Elaine erfahren, dass ihre Tante Ingeborg, die sie nie kennengelernt hatten, im Oktober 1944 von Ravensbrück nach Auschwitz deportiert und dort am 14. Oktober 1942 ermordet worden war.67)

Zu Hause in Londorf spitzte sich die Situation für Leopold, Emma und Ruth dramatisch zu: „Our food rations were less than half of that of the gentile population. Everytime there was a Nazi rally the windows of Jewish family homes were smashed and the homes painted with antisemitic slogans. In a village of no more than 1000 inhabitants there was not way to escape.“68

Allerdings, so Ruth Bacow im Rückblick, gab es auch Ausnahmen: „I must say there were a few decent people who at the risk of their own lives tried to help. One person stands out in my mind, a man named Fiedler who owned a flour mill. In the middle of the night ever so often he would leave a sack of flour which we would share with others. He was an outspoken man and no admirer of Hitler. Someone eventually reported him and he too was arrested never to be seen alive again.“69 „Ludwig Fiedler kam nach Informationen von Artur Rothmann „in das Gefängnis nach Preungesheim in Frankfurt, wo er starb.“70

Ruth Bacow erinnerte sich, dass sie, damals noch in Frankfurt, und ihre Eltern ab Herbst 1941 das „Judenabzeichen“ tragen mussten – den sechszackigen Stern, den alle jüdischen Personen ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr auf die linke Seite ihrer Kleidung aufzunähen hatten. „Am 14. September 1942“, so Ruth Bacow weiter, „wurde ich zusammen mit meinen Eltern und meinem Grossvater, David Stern, nach Theresienstadt deportiert. Wir bekamen 1 Stunde Zeit, uns fertigzumachen und durften ungefaehr 20 Pfd. per Person als Gepaeck mitnehmen. Alles andere mussten wir zuruecklassen. Wir kamen mit Lastwagen nach Giessen und von dort mit einem Bahntransport nach Theresienstadt.71 Mein Großvater verstarb in Theresienstadt, soweit ich mich erinnere im Dezember 1942.72 Ich kam mit meinen Eltern im Oktober 194473 nach Auschwitz. Dort wurde ich von meinen Eltern getrennt. Ich habe nie mehr etwas von ihnen gehoert.74 Ich kam von Auschwitz in ein Arbeitslager im Riesengebirge., wo ich bei Kriegsende von den Russen befreit wurde. Ich kehrte, meistens zu Fuss, nach Londorf zurueck und blieb dort bis Juli 1946. Meine Tante, Thekla Adler, schickte mir dann eine Fahrkarte nach Amerika. […] Ich kam in New York an, und zwar von Bremen. Ich machte die Ueberfahrt auf dem S.S. Marine Flasher. Die Landung erfolgte am 15. 7. 1946. Ich musste 3 Tage in New York bleiben, da ich sehr entkraeftet war und fuhr dann nach Detroit zu meiner Tante, die mich in New York abgeholt hatte. […] Ich hatte kein Geld, um in Amerika meinen Schulbesuch fortzusetzen. Ich arbeitete sehr schwer gegen ein geringes Verdienst, da ich die Sprache nicht kannte. Am 6. Februar 1949 heiratete ich in Detroit den Rechtsanwalt Michael Bacow. Ich habe 2 Kinder im Alter von 7 und 5 Jahren [Elaine Bacow, verh. Simonson, und Lawrence Bacow; Anm. d. Red.].“75

Leopolds Mutter Johanna Wertheim, geb. Jakob, überlebte den Holocaust nicht. Sie wurde am 18. August 1942 von Frankfurt a. M. in das Ghetto Theresienstadt deportiert; als Todesdatum ist der 19. Februar 1943 angegeben.76 Leopolds Schwägerin, die verwitwete Rikchen Wertheim, geb. Speier, wurde mit ihrem jüngeren Sohn Ludwig am 22. November 1941 von Frankfurt a. M. nach Kowno (früher: Kaunas) im heutigen Litauen deportiert und in der Festung IX erschossen; Todesdatum für beide ist der 25. November 1941.77 Rikchens älterer Sohn Alfred wurde, unbekannt von wo, in das Konzentrationslager Zasavica im heutigen Serbien verschleppt und kam dort ums Leben.78 – Leopolds Schwägerin Jenny, die ältere Schwester von Emma, wurde mit ihrem Mann Jakob Dreifus von Baden über das Internierungslager Gurs in Frankreich am 10. August 1942 nach Auschwitz deportiert und ermordet.79

Paula Stern, verheiratete Lösermann bzw. in den USA Lesermann, gelang mit ihrem Mann Isidor und ihrem Sohn Ludwig am 5. März 1935 die Flucht in die USA.80 Ebenso wie Thekla und Max Adler, die am 10. November 1938 emigriert waren,81 lebten sie in Detroit. Als Ruth Wertheim nach ihrer Befreiung im Haus ihrer ermordeten Eltern in Londorf auf ihre Ausreise wartete, schrieb sie mehrere Briefe an ihre Verwandten in den USA, von denen drei durch Elaine Simonson nach Ruths Tod dem Holocaust Memorial Museum in Washington übereignet wurden.82

Der erste dieser Briefe, datiert vom 1. September 1945 und vermutlich adressiert an Thekla und Max Adler, sei hier mit einigen Auslassungen wiedergegeben: „Meine Lieben. […] Wie lange ist es her, dass ich das letzte Mal an Euch geschrieben habe?? Drei lange Jahre!! In dieser Zeit hat sich sehr viel ereignet. Wie ihr ja wisst, kamen wir im September 1942 weg von Londorf nach Theresienstadt. Wir, das heisst Opa [David Stern; Anm. d. Red.], Oma [Johanna Wertheim, geb. Jakob; Anm. d. Red.], Mutti, Papa und ich. Unsere liebe Inge wurde schon im April verhaftet […]. Jetzt habe ich erfahren, dass auch sie nicht mehr am Leben ist. Wir waren nun in Theresienstadt! Das erste Jahr war auch dort schrecklich. Oma & Opa starben kurz hinter einander. Für sie waren die Lebensbedingungen dort unmöglich. Es ging uns erst dann etwas besser, als Eure lieben Päckchen über Portugal kamen und ich in der Landwirtschaft arbeitete. Wir dachten nun, das Kriegsende in Theresienstadt erleben zu können, aber am 6. Oktober 1944 wurden Transporte in das grosse Konzentrations- & Vernichtungslager Auschwitz zusammengestellt & uns traf das Los zu wandern. Ich habe viel erlebt mit 18 Jahren, vielleicht mehr wie manche 50-Jährige, aber Auschwitz war der Schrecken aller Schrecken. Schon am Bahnhof wurde ich von Mutti & Papa getrennt, & kam dann mit noch ein paar jungen Mädels aus Theresienstadt in eine Baracke. Es würde zu weit führen, Euch zu erzählen, wie es dort zugegangen ist. Nur einiges will ich Euch sagen. Als erstes hat man uns die Haare abgeschnitten, vollkommen (2 mm). Alles, was wir bei uns und an uns hatten, abgenommen. Man gab uns Sträflingskleider, denn nun waren wir ja politische Häftlinge. Wie die behandelt wurden, wisst Ihr ja wahrscheinlich. Ich hatte Glück. Nach 14 Tagen kam ich mit einem Transport weg von Auschwitz in ein SS-Arbeitslager in Merzdorf im Riesengebirge. Auch dort war es nicht viel besser. 12 Stunden Arbeit mit 200 Gramm Brot & 1 Suppe am Tag. Im Januar hatten wir weder Strümpfe noch Schuhe & was es heisst 3–4 Stunden im Winter nach schwerer Arbeit hungrig und ohne warme Kleider Appell stehen, muss ich Euch wohl nicht sagen. Aber ich habe es ausgehalten bis zum 9. Mai, dem Tag an dem die Russen kamen und uns befreiten. Heute bin ich nicht mehr die zimperliche ‚Rutchen‘ von früher. Ich hab‘ gelernt, die Zähne zusammen zu beissen. – – – Von Mutti & Papa habe ich nichts mehr gehört. Man hat uns im Lager immer erzählt, dass die Leute, die am Bahnhof von uns getrennt wurden, vergast worden sind. Ich muss es glauben, denn bis jetzt ist noch niemand zurückgekommen und ich glaube auch kaum, dass noch jemand am Leben ist. Aus der ganzen Gegend um Londorf bin ich bis jetzt die Einzige. […] Ich wünschte mir, Ihr hättet die Gesichter gesehen, als ich in Londorf ankam. Unser Haus war natürlich bewohnt, Möbel & s. w. weg. Ein Teil von unseren Sachen habe ich schon zurück. Der grösste Teil ist natürlich nicht in Londorf gewesen. Bis jetzt hat mir noch nicht der Sinn danach gestanden, nachzuforschen.83 Ich bin nun mit 2 Kameraden hier an der Schweizer Grenze. Wir haben ein Visum in die Schweiz beantragt & warten hier auf die Entscheidung. Ich glaube kaum, dass es klappen wird, denn die Schweiz macht grosse Schwierigkeiten. Was ich dann anfangen werde, weiss ich heute noch nicht. Ich möchte diesen Winter ohne warme Kleidung & Schuhe schon nicht mehr in Deutschland verbringen. […] Liebe Tante Thekla, Paula, lb. Onkel Max, Isi [Isidor Lesermann; Anm. d. Red.] & lieber Ludwig [Paula und Isidor Lesermanns Sohn; Anm. d. Red.], wie geht es Euch?? Wisst ihr etwas von Tante Jenny und Onkel Jakob?84 Genug für heute. […] Eure Ruth. […] [Postskriptum:] Ich hab eine Bitte an Euch, vielleicht habt Ihr ein Bildchen von Mutti, Papa & Inge, das Ihr für mich entbehren könnt, denn mir hat man alle im K.Z. abgenommen. Unser Visum ist heute abgelehnt worden. […]“85

Am 14. September 2022 weihten Leopolds Enkelkinder Elaine Simonson und Lawrence Bacow mit ihren Familien und weiteren Nachkommen ehemaliger jüdischer Londorfer eine Gedenkstätte in Londorf ein, initiiert von dem Lehrer und Museumsleiter Jens Hausner. Einen Tag später stellten Schülerinnen und Schüler der Theo-Koch-Schule Grünberg im Beisein der Nachkommen Biografien jüdischer Ehemaliger aus Grünberg vor, darunter auch von Leopold Wertheim. Ein Mitglied der damaligen Projektgruppe war Luke Schaaf, aktuell Schüler der Jahrgangsstufe 12 der Theo-Koch-Schule. Nach der Begegnung mit den Nachkommen hat Luke sich vorgenommen, ein Buch zu Ruth Wertheim zu schreiben. Seitdem hat er viele Gespräche mit Nachkommen und Zeitzeuginnen geführt und ist sogar zu Ruths Kindern in die USA gereist. Um die Erinnerung an Leopold Wertheim und die anderen jüdischen Ehemaligen wachzuhalten, planen wir (Stand: 15. Oktober 2025) in Kooperation mit der benachbarten Gallus-Schule einen Erinnerungsweg mit 7 Obstbäumen. Diese sollen die 7 Heimatorte der 51 jüdischen Kinder aus Oberhessen symbolisieren. Über die weiteren Entwicklungen werden wir auf dieser und der Schulwebsite informieren.

- Vgl. die Abschrift der Geburtsurkunde, ausgestellt am 22. März 1957 in Rüddingshausen, HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 105. – In der Liste der Höheren Bürgerschule Grünberg ist Leopold Wertheims Geburtsdatum irrtümlich mit 5. [!] Februar 1891 angegeben. Bei Leopolds jüdischem Klassenkameraden Moritz Schönfeld wiederum, der tatsächlich am 5. Februar 1891 geboren wurde, steht fälschlich der 13. Januar 1891 als Geburtsdatum. Die Fehler erklären sich daraus, dass die Liste nachträglich kompiliert wurde, wahrscheinlich in Vorbereitung der Festschrift von 1911; vgl. Handschriftliche Schülerliste von 1876 bis 1902. Nach Notizen des früheren Lehrers Friedrich Wilhelm Hamburger zusammengestellt von Oberstudiendirektor Wilhelm Angelberger (Schulleiter 1909-1929), Grünberg 1909, Schuljahr 1902/03 (Archiv der Theo-Koch-Schule). – Vgl. auch Hanno Müller: Juden in Rabenau. Geilshausen, Kesselbach, Londorf, Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg, Lich 2023, S. 161 (Rüd-310.2: Wertheim, Leopold).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (Rüd-310: Wertheim, Isaak).

↩︎ - Nach Alfred Schneider: Die jüdischen Familien im ehemaligen Kreise Kirchhain, Amöneburg 2006, S. 258, ist Isaak Wertheim nicht am 2., sondern am 20. Oktober 1857 geboren. In der Heiratsurkunde (Standesamt Rüddingshausen, Heiratsnebenregister 1876–1890, HHStAMR Best. 905 Nr. 1220) ist jedoch der 2. Oktober 1857 als Geburtsdatum angegeben.

↩︎ - Nach ‚Alemannia Judaica‘ gehörten die in Hatzbach lebenden jüdischen Personen zur Synagogengemeinde in Stadtallendorf. Weiter heißt es dort: „In Hatzbach wurden von der dortigen Adelsfamilie von Knoblauch bereits im 15./16. Jahrhundert einzelne Juden aufgenommen; Belege für Juden am Ort finden sich jedoch erst seit dem 17. Jahrhundert. 1629 und 1684 gab es jeweils vier Familien in Hatzbach. 1742 werden gleichfalls vier Familien genannt: Löb Abrahams Witwe, Meyer Salomon, Hirsch Katz und Moses Spiers Witwe Sara. Durch Einheirat kamen nach 1800 die Familiennamen Deisebach (Theisebach) und Wertheim nach Hatzbach. 1837 hatten Eigentumsrecht an der in diesem Jahr eingerichteten Synagoge in Hatzbach: Isaak Wertheim, Hirsch Wertheim, Liebmann Katz-Willersdorf, Jakob Theisebach, Daniel Katz-Willersdorf, Lob Speier und Isaak Wertheim. 1861 wurden 63 jüdische Einwohner gezählt [bei 447 Einwohnern ergibt das einen jüdischen Bevölkerungsanteil von mehr als 14 Prozent; Anm. d. Red.], 1905 noch 65. In den folgenden 20 Jahren sind jedoch alle Familien ab- oder ausgewandert, sodass 1925 keine jüdischen Personen mehr am Ort lebten.“ (https://www.alemannia-judaica.de/stadtallendorf_synagoge.htm, aufgerufen am 11. Oktober 2025.)

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (Rüd-310: Jakob, Johanna) und S. 150 (Rüd-271.1: Jacob, Hanna – beachte die unterschiedliche Schreibung!). Vgl. auch die Heiratsurkunde vom 17. November 1886, Standesamt Rüddingshausen, Heiratsnebenregister 1876–1890, HHStAMR Best. 905 Nr. 1220.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 150 (Rüd-271: Jacob, Aaron/Aron) und S. 149 (Rüd-268.2: Jacob, Aron/Aaron).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 150 (Rüd-271: Stiebel, Sette/Jette).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 149 (Rüd-268: Jacob, Löb).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (Rüd-310.1: Wertheim, Meier/Moritz). Vgl. auch die Geburtsurkunde Nr. 24 vom 8. Dezember 1887, Standesamt Rüddingshausen, Geburtsnebenregister 1876–1890, HStAMR Best. 905 Nr. 1219.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (Rüd-310.3: Wertheim, Thekla).

↩︎ - Quelle: Gewerbean- und -abmeldungen, Rüddingshausen, Gemeindeverwaltung und Gemeindearchiv Rabenau; nach Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (Rüd-310: Wertheim, Isaak).

↩︎ - Vgl. die Angaben der Adressbücher bei Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (Rüd-310: Wertheim, Isaak) und S. 150 (Rüd-271: Jacob, Aaron/Aron). Hanno Müller hat die Adressbücher für Stadt und Landkreis Gießen von 1905–1913 und von 1927–1941 ausgewertet. Wo die Familien Jacob und Wertheim vor 1905 gewohnt haben, ist nicht ersichtlich. Johanna Wertheim, geb. Jacob, ist (im Jahr 1866) jedenfalls noch im Haus Nr. 139 geboren; vgl. ebd. (Rüd-271.1: Jacob, Hanna).

↩︎ - Vgl. die Handschriftliche Schülerliste von 1876 bis 1902 (a. a. O.), Eintrittsjahr 1902/03.

↩︎ - Vgl. Bahnstrecke Grünberg–Lollar – Wikipedia, aufgerufen am 12. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. die Festschrift von 1911: Höhere Bürgerschule zu Grünberg in Hessen. Festschrift zur Einweihung des neuen Schulgebäudes am 23., 24. und 25. September 1911. Zusammengestellt von Rektor [Wilhelm] Angelberger, Grünberg o. J. [1911], S. 11.

↩︎ - Vgl. die Festschrift von 1926: 50 Jahrfeier der Oberrealschule zu Grünberg in Hessen. 22.–24. Mai 1926. Gedenkblätter von Oberstudienrat W. Angelberger und Studienrat O. Steuernagel, Grünberg O. J. [1926], S. 5.

↩︎ - Vgl. ebd.

↩︎ - Vgl. die Festschrift von 1911 (a. a. O.), S. 10: „Die Schule bestand aus zwei Klassen von je zwei kombinierten Abteilungen, mit Schülern von 10 bis 14. Jahren.“

↩︎ - „Neben vier großen Sälen der Volksschule und einem Saale für den Handarbeitsunterricht wurden darin ein für beide Schulen gemeinsames Lehrerzimmer, ein gemeinschaftliches Sammlungszimmer vorgesehen und für unsere unterrichtlichen Zwecke zwei Lehrsäle für je höchstens 42 Kinder.“ (Festschrift 1911 [a. a. O.], S. 14.)

↩︎ - Wenn er beide Doppeljahrgänge absolviert hat, also von Ostern 1902 bis Ostern 1906 an der Höheren Bürgerschule blieb, hat Leopold Wertheim folgende Lehrkräfte erlebt:

Leiter: „Dr. Karl Heinrich Busch. Geboren am 2. Dezember 1861 zu Norden in Ostfriesland. Vom 1. April 1899 an provisorisch, vom 2. September 1899 bis zu seinem Tode, am 27. Dezember 1902, definitiv als Rektor an der Schule.“ | „Dr. Karl Bernius. Geboren am 18. September 1873 zu Ueberau. […] seit 1. Januar 1903 provisorisch und vom 1. April 1903 bis 1. Oktober 1905 definitiv als Rektor; […]“ | „Wilhelm Angelberger. Geboren am 20. Oktober 1879 zu Wimpfen am Neckar. […] Am 1. Oktober 1905 zum provisorischen Leiter und am 1. April 1906 zum Rektor der Anstalt ernannt. […]“ (Festschrift 1926 [a. a. O.], S. 44 f.)

„Ordentliche“ Lehrkräfte: „Friedrich Wilhelm Hamburger. Geboren am 21. August 1840 zu Laubach. […] vom Januar 1877 bis zur Pensionierung am 16. Oktober 1906 an unserer Anstalt. Sodann im Ruhestand lebend in Grünberg, wo er am 20. November 1911 starb und seine letzte Ruhestätte fand.“ | „Gustav Wagner. Geboren am 9. Februar 1871; […] Student der klassischen Philologie zu Heidelberg und Berlin, [….] Vom 7. Januar 1901 bis 1. Oktober 1905 in Grünberg Lehrer für Geschichte, Deutsch, Latein. […]“ | „Rudolf Kohlbach. Geboren am 18. November 1885 zu Tonndorf in Sachsen-Weimar, […]. Vom 1. März 1905 bis 16. Oktober 1906 Vertreter des aus Gesundheitsrücksichten beurlaubten Lehrers Hamburger; […].“ | „Magdalene Schrader. Geboren am 11. Juni 1885 zu Darmstadt, […]. Vom 7. Oktober 1905 bis Ostern 1907 an unserer Anstalt. […]“ | „Dr. Karl Kübel. Geboren am 10. Dezember 1881. Vertreter des Rektors Angelberger während einer militärischen Uebung vom 2. März bis 30. März 1906. […]“ (Ebd., S. 45 f.)

↩︎ - Vgl. ebd., S. 43.

↩︎ - Zu Leopold Wertheims Schulzeit amtierte als evangelischer Religionslehrer „Fritz Schmidt. Zweiter Pfarrer in Grünberg, Religionslehrer seit Juli 1902, Hilfslehrer im Französischn bezw. Latein von Ostern 1904 bis 1925. Jetzt [1926; Anm. d. Red.] Dekan in Grünberg.“ (Ebd., S. 52.)

↩︎ - So wurden die 74 evangelischen Schüler im Schuljahr 1906/07 in zwei Abteilungen in der Höheren Bürgerschule selbst unterrichtet – Lehrbücher waren die Biblische Geschichte für die evangelischen Schulen des Großherzogtums Hessen, Luthers kleiner Katechismus, das Gesangbuch für die evangelische Kirche Hessens und das Neue Testament –, während man die sechs katholischen Schüler „[z]usammen mit den katholischen Kindern der Stadtschule [sc. Volksschule; Anm. d. Red.] durch Herrn Kaplan Lüft aus Gießen“ unterrichten ließ (Jahresbericht der Höheren Bürgerschule Grünberg. 1906/07, S. 3; Stadtarchiv Grünberg, Abt. XIV, K. 25, F. 2 u. 3; Kopie im Archiv der Theo-Koch-Schule).

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Zuvor hatten schon drei jüdische Schüler die weiterführende Schule in Grünberg besucht: Abraham Bauer aus Merlau (Ostern 1884 bis Ostern 1886), Salli Baum aus Geilshausen (November 1887 bis vermutlich Ostern 1890) und Willi Jakob aus Nieder-Gemünden (Juni 1898 bis vermutlich Ostern 1899).

↩︎ - Zum religiösen Leben in der Rabenau heißt es bei ‚Almannia Judaica‘: „An Einrichtungen bestanden eine Synagoge […], eine jüdische Schule, ein rituelles Bad und ein Friedhof. Zur Besorgung religiöser Aufgaben der Gemeinde war ein Lehrer angestellt, der zugleich als Vorbeter und Schochet tätig war. […] Um 1900 war ein Lehrer Schiff am Ort, danach Lehrer Urias Banda (oder Bandess, gestorben 1926 […]), der lange Jahre auch den Gesangverein des Ortes dirigierte. […] Die Gemeinde gehörte zum Liberalen Provinzialrabbinat mit Sitz in Gießen.“ (https://www.alemannia-judaica.de/londorf_synagoge.htm, aufgerufen am 12. Oktober 2025.)

↩︎ - Vgl. die Stundentafel in der Festschrift von 1911 (a. a. O.), S. 11.

↩︎ - Am 12. Februar 1957 erklärte Leopolds Tochter Ruth Bacow, geborene Wertheim, in einer eidesstattlichen Versicherung im Entschädigungsverfahren: „Mein Vater besuchte eine hoehere Schule in Gruenberg, soviel ich weiss bis zur einjaehrigen Berechtigung.“ (HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 74.) Die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienst wurde in der Untersekunda (heute: 10. Klasse) mit einer Prüfung erworben; sie war ein Äquivalent zur heutigen Mittleren Reife. An der Höheren Bürgerschule Grünberg konnte man diesen Abschluss allerdings erst ab dem Schuljahr 1911/12 erwerben, als den bis dato fünf Klassen (Sexta [seit 1906/07], Quinta, Quarta, Untertertia, Obertertia) eine Untersekunda angegliedert wurde (vgl. die Festschrift 1926 [a. a. O.], S. 43 und S. 55). Leopold Wertheim hat aber spätestens im Schuljahr 1905/06 die Schule verlassen, denn im Jahresbericht 1906/07 ist er nicht mehr erwähnt (vgl. den Jahresbericht 1906/07 [a. a. O.]).

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Festschrift von 1911 (a. a. O.), S. 38.

↩︎ - Eine Kopie des Briefes wurde uns von Ruths Sohn Lawrence Bacow zur Verfügung gestellt. – Zur Datierung vgl. Monica Kingreen: Die Deportationen der Juden aus Hessen 1940 bis 1945. Selbstzeugnisse, Fotos, Dokumente. Aus dem Nachlass herausgegeben und bearbeitet von Volker Eichler, Wiesbaden 2023 (=Schriften der Kommission für die Geschichte der Juden in Hessen, Bd. 32), S. 425, Anm. 135. – Der Brief ist – mit Übersetzung – abgedruckt in Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 130–134.

↩︎ - Grünberger Anzeiger Nr. 37 vom 28. März 1916 (Stadtarchiv Grünberg).

↩︎ - Antrag auf Entschädigung für Schaden im beruflichen Fortkommen vom 9. August 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 169 verso (zu „Bemerkungen“).

↩︎ - HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 74.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 162 (Rüd-311: Wertheim, Moritz/Meier).

↩︎ - Grünberger Anzeiger Nr. 63 vom 30. Mai 1916 (Stadtarchiv Grünberg).

↩︎ - Nach dem Gewerbetagebuch Rüddingshausen, angeführt bei Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (zu Rüd-310: Wertheim, Isaak).

↩︎ - Hierzu und zum Folgenden vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 162 (Rüd-311: Wertheim, Moritz/Meier und Speier, Rickchen, Ricka; Rüd-311.1: Alfred; Rüd-311.2: Ludwig).

↩︎ - Reihe 10 Nr. 5; vgl. ebd.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 51 (Lon-117: Adler, Max und Wertheim, Thekla).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 90 f. (Lon-242: Wertheim, Leopold und Stern, Emma).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 86 (Lon-230: Stern, David, geb. am 25. November 1866, und Blumenthal, Regina/Regine, geb. am 1. Juni 1867; Lon-230.1: Stern, Jenny, geb. am 21. Februar 1895; Lon-230.2: Stern, Emma, geb. am 9. September 1896; Lon-230.3: Stern, Paula, geb. am 1. Mai 1902).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 53 (Lon-124: Blumenthal, Moses, geb. im März 1820, Viehhändler, wurde 1849 als Ortsbürger bezeichnet); ebd., S. 85 (Lon-225: Stern, Salomon, geb. am 18. Februar 1832, Viehhändler).

↩︎ - Vgl. die Auswertung der Londorfer Adressbücher von 1905–1913 und 1927–1941 bei Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 86 (Lon-230: Stern, David).

↩︎ - Artur Rothmann: Jüdisches Leben in der Rabenau. In: Verein für Heimat- und Kulturgeschichte der Rabenau (Hg.): 1250 Jahre Londorf. Die Zeit von 1958 bis 2008, o. O. [Rabenau] o. J. [2008], S. 72–113, hier S. 89. – Woher die Information stammt, teilt Rothmann nicht mit. Allgemein heißt es, wahrscheinlich von der Redaktion der Chronik, zur Entstehung des Beitrags: „1998 begann Christel Jost mit den Recherchen zum jüdischen Leben in Londorf. Bis 2002 trug sie die ersten Informationen zusammen. Sie musste die Arbeit aus privaten Gründen aufgeben und stellte ihre Rechercheergebnisse Artur Rothmann zur Verfügung, der darauf aufbauend weiterforschte und in den letzten Jahren vor seinem Tod im Mai 2006 noch zahlreiche Informationen und Materialien zusammentragen konnte. Der vorliegende Text wurde in der Rohfassung von Artur Rothmann geschrieben. Es war ihm ein großes Anliegen, mit seiner Arbeit dazu beizutragen, dass sich die Rabenau ihrer früheren jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen erinnert. Nur wenige Wochen vor seinem Tod hatte er eine erste Fassung seines Textes für den vorliegenden Band fertig gestellt und der Redaktion übergeben. Dieser Text diente als Grundlage des hier abgedruckten Artikels. […]“ (Ebd., S. 72.)

↩︎ - Reihe 11/Nr. 2; vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 86 (Lon-230).

↩︎ - Vgl. Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 84.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 90 f. (Lon-242: Wertheim, Leopold und Stern, Emma). – Vgl. auch die Heiratsurkunde vom 10. September 1922: Standesamt Londorf, Heiratsnebenregister 1916–1925, Jahr 1922, Nr. 4 (HStAMR Best. 905 Nr. 975).

↩︎ - Die Angaben zur Hausnummer (12 oder 14) sind widersprüchlich. Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 84, gibt „Kirchgasse 12“ als Adresse an.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 91 (Lond-242.1: Wertheim, Ingeborg).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 91 (Lond-242.2: Wertheim, Bertel Ruth); vgl. auch die Abschrift der Geburtsurkunde vom 15. April 1957, Entschädigungsakte Ruth Bacow, HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 91. – Was es mit dem ungewöhnlichen ersten Vornamen auf sich hat, konnte noch nicht geklärt werden.

↩︎ - Oral history interview with Ruth Bacow (https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn512265, aufgerufen am 14. Oktober 2025); die Fragen wurden gestellt von Ruths Tochter Elaine Simonson, die das Interview 1996 dem US Holocaust Memorial Museum Washington spendete. Transkribiert von Christina Müller.

↩︎ - Oral history interview with Ruth Bacow (a. a. O.).

↩︎ - Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 72 f.

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Max Adler am 12. Juli 1956, Entschädigungsakte Ruth Bacow nach den Eltern, HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 162. – Ähnliche Erklärungen gaben ab: der Kaufmann Adolf Joseph aus Rüddingshausen und Londorf (vgl. Müller, Juden in Rabenau [a. a. O.], S. 151 [Rüd-277.4] und S. 62 [Lon-148]; HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 96) sowie dessen Sohn Walter Joseph (ebd., S. 63 [Lon-148.a]; HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 95).

↩︎ - Stellungnahme der Industrie- und Handelskammer Gießen vom 10. Juli 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 181. – Auf diese Bestätigung hatte die Behörde gewartet, um Ruth Bacows Antrag auf Entschädigung im beruflichen Fortkommen als Alleinüberlebende und -erbin ihres Vaters entscheiden zu können. Mit Bescheid vom 12. Oktober 1960 wurde ihr eine Kapitalentschädigung von 18.986 DM zugesprochen (vgl. HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 188 ff). Die Summe fiel verhältnismäßig hoch aus, weil Leopold Wertheim aufgrund der Zeugenaussagen mit einem Beamten des gehobenen Dienstes – statt wie die meisten jüdischen Viehhändler mit mittleren Beamten – gleichgestellt wurde.

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Ruth Bacow vom 12. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 74 f.

↩︎ - Vgl. Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 85.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 80 (Lon-211).

↩︎ - Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 85.

↩︎ - Brief von Ruth Bacow an Monica Kingreen vom 27. Januar 1993, Kopie überlassen von Lawrence Bacow.

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Max Adler am 12. Juli 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 162. – Ähnlich Adolph Joseph (ebd., Bl. 96).

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Walter Joseph vom 12. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 42464, Bl. 95.

↩︎ - Reihe 11/Nr. 12; vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 161 (Rüd-310).

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Ruth Bacow vom 12. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 74.

↩︎ - Brief von Ruth Bacow, geb. Wertheim, vom 27. Januar 1993 an Monica Kingreen; Kopie überlassen von Lawrence Bacow.

↩︎ - Email-Auskunft von Lawrence Bacow vom Februar 2022. – Zu Ingeborg Wertheim vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 91 (Lon-241.1).

↩︎ - Brief von Ruth Bacow, geb. Wertheim, vom 27. Januar 1993 an Moncia Kingreen; Kopie überlassen von Lawrence Bacow.

↩︎ - Brief von Ruth Bacow, geb. Wertheim, vom 27. Januar 1993 an Monica Kingreen; Kopie überlassen von Lawrence Bacow.

↩︎ - Rothmann, Jüdisches Leben in der Rabenau (a. a. O.), S. 87.

↩︎ - Nach Auskunft des ITS Bad Arolsen vom 31. Oktober 1972 handelte es sich um den Transport „XIII/1–92“ am 27. September 1942 von Darmstadt nach Theresienstadt; HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 237. – Zu den Deportationen aus Oberhessen im September 1942 über Gießen und Darmstadt – Ruth Bacow erwähnt das „Sammellager“ in Darmstadt nicht – nach Theresienstadt vgl. Kingreen, Die Deportation (a. a. O.), S. 321–325 („Vorbereitungen“); S. 338–346 („Die Deportationen aus Oberhessen“; S. 346–350 („Die Zusammenführung der Deportierten in Darmstadt“), S. 351–355 („Die Deportation am 27. September 1942 in das Ghetto Theresienstadt“).

↩︎ - Vgl. den Eintrag für David Stern im online-Gedenkbuch des Bundesarchivs: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en976081. – Ruth Bacow stiftete zwei Gedenkblätter in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem: https://collections.yadvashem.org/de/names/13484630, aufgerufen am 15. Oktober 2025.

↩︎ - Nach Auskunft des ITS Bad Arolsen vom 31. Oktober 1972 handelte es sich um den Transport „Eo-1295“ am 6. Oktober 1944 von Theresienstadt in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz; vgl. HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 237.

↩︎ - Vgl. Eintrag für Leopold Wertheim im online-Gedenkbuch des Bundesarchivs: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en990724 und die von Ruth Bacow 1981 und 1993 gestifteten Gedenkblätter in der Jerusalemer Gedenkstätte Yad Vashem: https://collections.yadvashem.org/de/names/13512335; vgl. Eintrag für Emma Wertheim, geb. Stern, im online-Gedenkbuch des Bundesarchivs: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en990374 und die von Ruth Bacow 1981 und 1993 gestifteten Gedenkblätter in Yad Vashem: https://collections.yadvashem.org/de/names/13520726; aufgerufen am 15. Oktober 2025.

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Ruth Bacow vom 12. Februar 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 38045, Bl. 75.

↩︎ - Vgl. den Eintrag für Johanna Wertheim, geborene Jakob, im online-Gedenkbuch des Bundesarchivs: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en990698, aufgerufen am 15. Oktober 2025. – Ruth Bacow stiftete ein Gedenkblatt für sie in der Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem: https://collections.yadvashem.org/de/names/1014763, aufgerufen am 15. Oktober 2025.

↩︎ - Zur Deportation am 22. November 1941 aus Frankfurt a. M. nach Kaunas (Kowno) vgl. Kingreen, Die Deportation (a. a. O.), S. 85–95. – Einträge im online-Gedenkbuch des Bundesarchivs: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en990747 (Rikchen Wertheim); https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en1008354 (Ludwig Wertheim), aufgerufen am 15. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en990322, aufgerufen am 15. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en852930 (Jenny Dreifus, geb. Stern); https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/en852924 (Jakob Dreifus), aufgerufen am 15. Oktober 2025.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 69 (Lon-169: Lösermann, Isidor u. Stern, Paula; Lon-169.1: Lösermann, Ludwig).

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 51 (Lon-117: Adler, Max u. Wertheim, Thekla).

↩︎ - https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn516255?rsc=21680&cv=6&x=2435&y=1646&z=9.7e-5, aufgerufen am 15. Oktober 2025. – Die Briefe sind reproduziert, transkribiert, übersetzt und mit Kommentaren versehen bei Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 118–127.

↩︎ - Zum Entziehungsvorgang vgl. Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 114–117; sowie die Rückerstattungs- und Entschädigungsakten in Wiesbaden (HHStAW Best. 518 Nr. 38045; HHStAW Best. 518 Nr. 42464). Weitere Akten (Devisenakten) in Wiesbaden und Darmstadt müssen noch ausgewertet werden.

↩︎ - Ruths Tante Jenny Dreifus, geb. Stern, wurde mit ihrem Mann Jakob nach Auschwitz deportiert und ermordet; vgl. Anm. 79.

↩︎ - Brief von Ruth Wertheim vom 1. September 1945, Hard am Bodensee, adressiert vermutlich an Thekla und Max Adler; hier zitiert nach Müller, Juden in Rabenau (a. a. O.), S. 118–123.

↩︎