(Schräg rechts hinter ihr: Walter Joseph aus Londorf);

Ausschnitt aus einem Klassenfoto der Oberrealschule Grünberg, Untersekunda,

Ostern 1930 (TKS-Archiv)

Edith Buxbaum wurde am 10. Februar 1915 in Colmar im Elsass geboren.1 Ihr Vater Dr. Siegfried Buxbaum, geboren am 20. Juli 1886 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Bochum, hatte in Bochum das Gymnasium besucht und in München und Straßburg Medizin studiert. Dort hatte er 1912 Anna (Anni) Wittmann geheiratet, geboren am 10. Juli 1889 in München als Tochter eines katholischen Schneidermeisters. Laut Einwohnermeldekarte im Münchner Stadtarchiv trat Anna Wittmann-Buxbaum, wahrscheinlich bei ihrer Heirat, zum Judentum über. Nach seiner Approbation 1914 praktizierte Dr. Buxbaum unter anderem als Allgemeinarzt in Colmar.

(Stadtarchiv Grünberg)

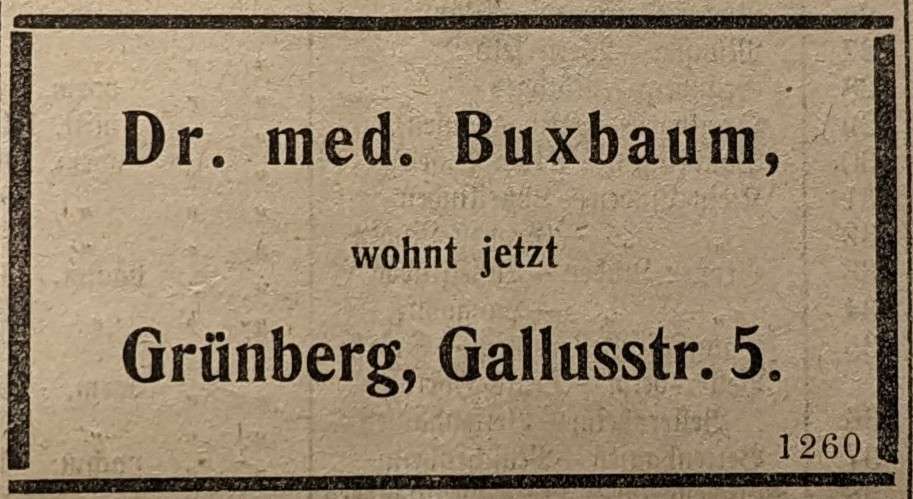

Nach Ediths Geburt zog die junge Familie nach Gießen, wo Dr. Buxbaum am Klinikum arbeitete und zu einem geburtskundlichen Thema promoviert wurde. Im Grünberger Anzeiger vom 9. Dezember 1915 teilte er seine Praxisniederlassung in Grünberg mit. Die junge Familie wohnte im Haus von Georg Stein am Marktplatz 8, der Eingang zur Wohnung und zur Praxis befand sich in der Barfüßergasse. (Am 27. Januar 2025 wurde am Marktplatz 8, dem heutigen Stadthaus mit Bürgerbüro und Standesamt, eine Gedenktafel enthüllt, die an das Wirken des Arztes Dr. Buxbaum erinnert.)

Im April 1918 kam Dr. Siegfried Buxbaum von einem Einsatz als Kriegsassistenzarzt nach Gießen zurück, wo er, vermutlich vorübergehend, im Seltersweg 6 wohnte. An Ostern 1921 trat Edith Buxbaum in die Grünberger Volksschule ein, die im selben Gebäudekomplex wie die Oberrealschule untergebracht war. Heute lernen in diesen Gebäuden die Kinder der Grundschule am Diebsturm.

Datum und Ort der Aufnahme unbekannt

(Copyright: Museum im Spital Grünberg)

Von Ostern 1924 bis Juni 1930 besuchte Edith Buxbaum die Grünberger Oberrealschule. In diesem Zeitraum nutzten noch andere jüdische Schüler und Schülerinnen die Bildungschancen der weiterführenden Schule in Grünberg, an der man seit 1912 den mittleren Abschluss, seit 1926 sogar das Abitur erwerben konnte: Fritz Weinberg aus Allendorf/Lda (Ostern 1919 bis Ostern 1926), Hilde Joseph aus Londorf (Ostern 1921 bis Ostern 1927), Gertrud Wetzstein aus Londorf (Ostern 1921 bis Ostern 1927), Ernst Simon aus Londorf (Ostern 1922 bis Ostern 1931), Alfred Strauß aus Nordeck (Ostern 1922 bis Ostern 1931), Fritz Weinberg (geb. 1913) aus Allendorf/Lda (Ostern 1922 bis Ostern 1929), Josef Rosenberg aus Kesselbach (Ostern 1923 bis Ostern 1929), Benno Wetzstein aus Kesselbach (Ostern 1923 bis Ostern 1929), Walter Joseph aus Londorf (Ostern 1923 bis Ostern 1930),2 Käthe Jacob aus Nieder-Gemünden (Ostern 1923 bis Ostern 1929), Martin Blumenthal aus Londorf und Kesselbach (Ostern 1925 bis Ostern 1926), Herrmann Roth aus Nieder-Ohmen (Ostern 1925 bis Ostern 1934), Erwin Stiebel aus Allendorf/Lda (Ostern 1926 bis Ostern 1933) und Hans Ludwig Strauß (Ostern 1929 bis Ostern 1934).

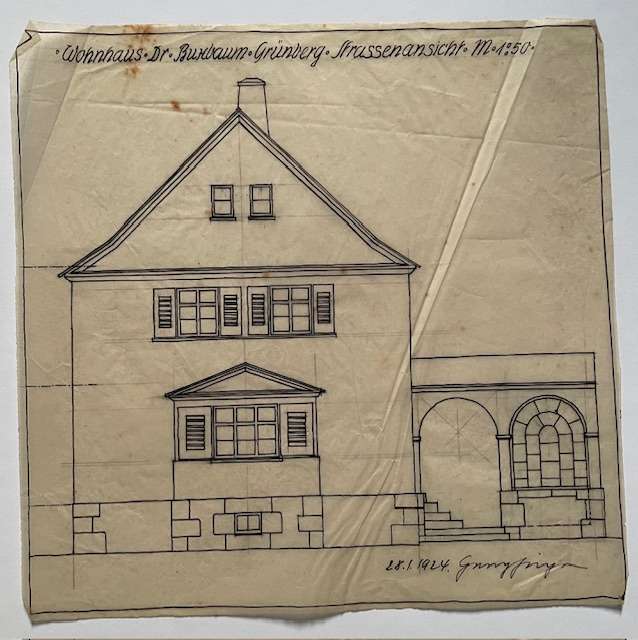

In Edith Buxbaums erstem Jahr an der Oberrealschule, im September 1924, zog die Familie von der Mietwohnung am Marktplatz 8 in ihr neugebautes Eigenheim in der Gallusstraße 5 um. Das zweigeschossige Haus, geplant von dem in der Region bekannten Architekten Georg Jäger, wurde wahrscheinlich bei der Bombardierung des Grünberger Bahnhofsviertels im März 1945 zerstört.

(Stadtarchiv Grünberg)

(Privatarchiv Sven Schepp)

Zu diesem Zeitpunkt waren die Buxbaums längst weitergezogen. Im Sommer 1930 – Edith war in der Obertertia, hätte also nur noch zwei Jahre bis zum Abitur gebraucht – waren die Buxbaums nach München übergesiedelt, in die Heimatstadt von Anni Buxbaum bzw. den Studienort von Dr. Siegfried Buxbaum. Dort wohnten sie zur Miete in der Mechthildenstraße 39, wo Ediths Vater ab dem 15. Februar 1931 erneut eine allgemeinärztliche Praxis betrieb. Bereits am 7. Februar 1931 hatte die Bayerische Ärztezeitung Dr. Buxbaums Bewerbung um Aufnahme in den Münchner Ärzteverein für freie Arztwahl bekanntgegeben.

In der im Münchner Stadtarchiv aufbewahrten Meldekarte ist vermerkt, dass sich Edith Buxbaum ab Mitte August 1930 in Kriftel im Taunus aufhielt, wahrscheinlich um dort ihr Abitur zu machen. Wie wir aus einem späteren Dokument erfahren, ist Edith Lehrerin geworden. Näheres zu ihrer Ausbildung ist allerdings nicht bekannt.

Im Juli 1931 zogen die Buxbaums zur Miete in die Nymphenburger Straße 166. Auch dort betrieb Dr. Buxbaum wieder seine hausärztliche Praxis, wie aus dem Reichs-Medizinal-Kalender von 1932 und 1933 hervorgeht. Nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler flohen zunächst viele Juden und Jüdinnen aus Preußen nach München, da in Bayern zu diesem Zeitpunkt noch eine konservative demokratische Regierung im Amt war. Schon bald aber sollte diese relative Sicherheit enden. In ihrer Dokumentation über jüdische Ärztinnen und Ärzte in München schreibt Renate Jäckle: „Stichtag war der 9. März 1933: Ritter von Epp wurde als ‚Reichskommissar für politische Befugnisse‘ in Bayern, und der Gauleiter der NSDAP für Oberbayern, Adolf Wagner, zum Staatskommissar für das bayerische Innenministerium eingesetzt. Am gleichen Tag wurde der Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, zum kommissarischen Polizeipräsidenten von München berufen; der Leiter des Sicherheitsdienstes RFSS, Reinhard Heydrich, wurde Leiter des politischen Referats der Abteilung VI in der Münchner Kriminalpolizei. Himmler, ebenso wie Wagner radikaler Antisemit, begann in München seine Karriere, die ihn zu einer Schlüsselfigur nationalsozialistischer Innenpolitik werden lassen sollte. In der ‚Hauptstadt der Bewegung‘, wie die Landeshauptstadt nun ganz offiziell hieß, befleißigten sich in der Folgezeit zahlreiche überzeugte Anhänger der ‚neuen Zeit‘, der nationalsozialistischen ‚Gesetzgebung‘ möglichst einen bis zwei Schritte voraus zu sein. Man könnte auch sagen, München lieferte nach dem 9. März 1933 Ideen für schrittweise zunehmende Schikanen und Terroraktionen, die dann reichsweit ‚legalisiert‘ wurden.“3

Im 23. Oktober 1933 emigrierten die Buxbaums nach Jugoslawien. In seinem Entschädigungsverfahren zur Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft erklärte Dr. Buxbaum am 7. November 1950: „Ich war bis Oktober oder November 1933 in München als Arzt tätig und wohnte Nymphenburger Straße 166. Ich mußte wegen der damaligen Judenverfolgungen meine ärztliche Praxis aufgeben und verließ mit Frau und Tochter Deutschland.“4

Was genau der Auslöser für die frühe Emigration der Buxbaums gewesen war, darüber lässt sich nur spekulieren. Fest steht jedenfalls, dass in München die antijüdischen Aktionen bald nach der Machtübernahme begannen: „Bereits in der nach dem 9. März [1933] einsetzenden Verhaftungswelle wurde der Kreis der Verhafteten sehr weit ausgedehnt, die Gefängnisse füllten sich mit ‚Gegnern der Bewegung‘. Im Zuge dieser Aktionen wurden in München etwa 280 Juden in ‚Schutzhaft‘ genommen. […] Am 21. März 1933 [dem Tag von Potsdam; Anm. d. Red.] […] nahm die Führung der ärztlichen Spitzenverbände (freiwillig!) ‚im kleinsten Kreis Fühlung mit dem Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund‘ auf (DÄB 62, 1933, S. 142). Am gleichen Tag war den ‚Münchner Neuesten Nachrichten‘ und anderen Tageszeitungen zu entnehmen, der kommissarische Polizeipräsident Himmler von München habe mitgeteilt, daß – da die Gefängnisse mit Schutzhäftlingen vollkommen überfüllt seien – am nächsten Tag in der Nähe von Dachau […] das erste Konzentrationslager für politische Gefangene eröffnet werde.“5

Für den 1. April 1933 wurde reichsweit zum Boykott gegen jüdische Geschäftsleute, Ärztinnen und Rechtsanwälte aufgerufen. Ob Dr. Buxbaums Praxis in der Nymphenburger Straße davon betroffen war, wissen wir nicht. Sicher ist, dass auch bei dieser Aktion die ‚Hauptstadt der Bewegung‘ wieder eine Vorreiterrolle einnahm: „Die Leitung der Boykottaktionen am 1. April 1933 war dem Gauleiter Frankens und Herausgeber des pornografisch-antisemitischen Hetzblattes ‚Der Stürmer‘, Julius Streicher, übertragen worden. Das Zentralbüro für die Koordinierung der Aktivitäten hatte seinen Sitz in München in der Barerstraße. Getragen wurden die Aktionen vom ‚Nationalsozialistischen Deutschen Ärztebund‘, vom ‚Nationalsozialistischen Deutschen Juristenverband‘ und vom ‚Kampfbund für den gewerblichen Mittelstand‘ […]. An Eingängen nichtjüdischer Geschäfte hingen Plakate mit der Aufschrift ‚Eintritt für Juden verboten‘. Bereits am Freitag wurden SA-Posten vor die Eingänge der größeren jüdischen Firmen abkommandiert […]. Auch der Zugang zu jüdischen Kliniken wurde blockiert […].“6

Wie die Mitglieder der Familie Buxbaum die Boykottaktionen am 1. April 1933 erlebten, wissen wir nicht, können uns aber durch Zeitzeugenberichte eine Vorstellung machen. So erinnert sich Schalom Ben-Chorin, im Jahr 1913 – und damit zwei Jahre vor Edith Buxbaum – als Fritz Rosenthal in München geboren, in seiner Autobiographie ‚Jugend an der Isar‘ an den Boykottsamstag. Er war in der Stadt unterwegs, um einem Freund seine Kamera zurückzubringen, als er in der Nähe des Rindermarktes unter dem Vorwand, verbotene Aufnahmen gemacht zu haben, von zwei SA-Männern festgenommen wurde: „Handschellen wurden mir angelegt, und so wurde ich über die Kaufinger- und Neuhauserstraße geführt, wobei einer der SA-Leute begann, mir die Faust ins Gesicht zu schmettern. Als mir das Blut über Hemd und Rock floß, versetzte ihn das offenbar in einen Blutrausch und er begann, wie rasend nach mir zu schlagen. Dieser Überfall hätte wahrscheinlich kein gutes Ende genommen, wenn nicht der Kamerad des Rasenden Einhalt geboten hätte.“7

Fritz Rosenthal wurde in das Polizeigefängnis an der Ettstraße eingeliefert, verhört und in eine überfüllte Zelle gesteckt: „Aber das war alles nichts, verglichen mit der Angst, die hier aus allen Ecken kroch, in der üblen Luft hing, über die Korridore schlich, sich wie eine Wolke über dem Gefängnishof ausbreitete. Die Angst hieß Dachau. Dieser Name eines an sich so hübschen Städtchens in der Nähe Münchens, einer Künstlerkolonie, ähnlich wie im Norden Worpswede, war zum Synonym für Hölle geworden. Hier öffneten sich für uns die Tore des Konzentrationslagers – und wenn sie sich schlossen, wußte niemand, ob sie sich nochmals öffnen würden.“8

Linda Lucia Damskis schreibt in ihrer Sammelbiographie über verfolgte jüdische Ärzte und Ärztinnen in Bayern: „Der Judenboykott bildete den Auftakt zu der nun systematisch einsetzenden Diffamierung der jüdischen Bevölkerung. Die Nationalsozialisten forcierten diesen Prozess, indem sie in der öffentlichen Presse antisemitische Stimmungsmache gegen jüdische Ärzte betrieben. […] Das Propagandablatt [‚Der Stürmer‘] festigte durch denunzierende Karikaturen und hetzerische Artikel antisemitische Stereotype und hielt damit durchweg das weit verbreitete Zerrbild des jüdischen Arztes als einem abtreibenden Triebtäter aufrecht. Zu dem agitierten die Autoren des Blattes gezielt gegen einzelne Ärzte, in dem diese namentlich denunziert wurden. Infolge der gegen sie persönlich gerichteten Anfeindungen mussten diese jüdischen Ärzte Androhungen und Übergriffe aus der Bevölkerung erleiden, die sie mitunter an der Fortführung ihrer Praxis hinderten.“9

Bereits im März 1933 war der „verjudete“ Vorstand des Münchener Ärztevereins für freie Arztwahl, bei dem Ediths Vater seit zwei Jahren Mitglied war, unter dem Druck des NS-Ärztebundes zurückgetreten. Am 5. April 1933 empfing der Reichskanzler Adolf Hitler die nunmehr „gleichgeschalteten“ Vertreter der ärztlichen Spitzenverbände und erläuterte ihnen seine Absicht, den Ärztestand von „fremdrassigem“ Einfluss zu reinigen. Diese Pläne waren nicht neu, wie Renate Jäckle nachweist: „Die ‚Ausmerzung‘ ‚fremdrassiger‘ und ‚kommunistischer‘ ‚Elemente‘ machte eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, Chefarztstellen und Karriere-Trittbrettern für die deutsche ärztliche Jugend frei – wie es der Führer den Spitzenfunktionären […] ja versprochen hatte. Und wie es bereits 1930 in den ‚Ärztlichen Mitteilungen‘ (31, [1930], S. 847) für den, der wollte, zu lesen gewesen war: ‚Die N.S.D.A.P. steht auf dem Standpunkt, daß nur ein beruflich freier und ethisch hochstehender deutscher Ärztestand – frei von jüdischem Einfluß in seinen eigenen Reihen – den mannigfaltigen Aufgaben gerecht werden kann, die der Dienst im kommenden dritten Reich vom einzelnen Arzt und der Gesamtheit der Ärzte verlangen wird … Die Nöte des deutschstämmigen ärztlichen Nachwuchses werden sofort behoben sein, wenn im kommenden dritten Reich deutsche Volksgenossen sich nur mehr von deutschstämmigen Ärzten behandeln lassen und für die Zulassung fremdrassiger Elemente – schon zum Universitätsstudium – vom Staate entsprechende Bestimmungen erlassen werden.‘“10

Eine solche Bestimmung, die auch für Dr. Buxbaum existentielle Bedeutung gehabt haben dürfte, sollte bald nach der Machtübernahme der Nazis folgen: Die „Verordnung über die Zulassung von Ärzten zur Tätigkeit bei den Krankenkassen“ vom 22. April 1933 verlangte von allen niedergelassenen Medizinern einen „Ariernachweis“ und schloss damit jüdische Ärztinnen und Ärzte faktisch von der kassenärztlichen Tätigkeit aus. Über die Bedeutung dieser Verordnung, die an das diskriminierende „Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ angelehnt war, für die jüdischen Ärzte und Ärztinnen schreibt Linda Damskis: „Der endgültige Verlust der Kassenzulassung hatte folgenschwere Auswirkungen, weil die betroffenen Ärzte mit den Kassenpatienten ihre Haupteinnahmequelle verloren. Nur Fachärzte in großen Städten, die viele Privatpatienten behandelten, konnte der Verlust der Kassenzulassung weniger schädigen.“11

Vermutlich hatte Dr. Buxbaum wegen der erst kürzlichen Praxisniederlassung in der Nymphenberger Straße und wegen seines allgemeinärztlichen Schwerpunkts, wenn überhaupt, nur wenige Privatpatienten. Auch die von Hindenburg durgesetzte Ausnahmeregelung dürfte für ihn nicht gegolten haben. Zwar war sein Bruder Julius Buxbaum im Ersten Weltkrieg gefallen, die Regelung galt jedoch nur für gefallene Väter und Söhne. Einen eigenen Fronteinsatz – auch dies eine der Hindenburgschen Ausnahmeregelungen – hätte Dr. Buxbaum belegen müssen. Der Personenstandskartei im Stadtarchiv Gießen ist zu entnehmen, dass er im April 1918 als „Kriegsass. Arzt“ nach Gießen kam, und zwar, so die Vermutung von Hanno Müller, von einem Militäreinsatz.12 Ob dieser aber ausreichte, um eine Ausnahme vom Kassenzulassungsentzug zu begründen, ist zweifelhaft.

Wie auch immer die Entscheidung zustande gekommen sein mag: Im Oktober 1933 reisten die Buxbaums, wie oben erwähnt, nach Jugoslawien aus. Über die dortigen Exiljahre wissen wir wenig. Aus der Einwohnerkartei im Münchener Stadtarchiv erfahren wir lediglich, dass die Familie sich am 23. Oktober 1933 nach Rab, Jugoslawien (heute: Kroatien), abmeldete und dass sie sich 1937 in Zagreb aufhielt, und zwar in der Derecinova Uliza 1.

Auch nach ihrer Emigration waren die Buxbaums von antijüdischen Maßnahmen in Hitler-Deutschland betroffen: „Dem ‚Berufsbeamtengesetz‘ und der Verordnung vom 22. April [1933] über den Entzug der Kassenzulassung folgten weitere Verordnungen, Richtlinien, Erlasse, verbunden mit schikanösen Einzelmaßnahmen. Ersatzkassen und private Krankenkassen veröffentlichten ‚Verzeichnisse der nichtarischen und staatsfeindlichen Ärzte, Zahnärzte und Dentisten‘, auf deren Rechnungen, von Ausnahmen vielleicht abgesehen, ‚keine Erstattung mehr erfolgen‘ dürfe. Ein ‚Verzeichnis‘ der Krankenkasse der Deutschen Angestellten nach dem Stand vom 1. Oktober 1934 nennt für München 23 ‚nichtarische‘ Ärztinnen und Ärzte [darunter Dr. Siegfried Buxbaum, Nymphenburger Str. 166; Anm. d. Red.] sowie einen ‚staatsfeindlichen‘ Arzt.“13

In seiner Erklärung im Wiedereinbürgerungsverfahren vom 7. November 1950 schreibt Dr. Siegfried Buxbaum: „Wir hielten uns dann bis 1939 in Jugoslavien auf. Auf Grund der damaligen Verbindung Jugoslavien – Deutschland [im Rahmen des Antikominternpakts bzw. der Achse Berlin-Rom; Anm. d. Red.] waren wir gezwungen, Jugoslavien wieder zu verlassen; es wurde uns lediglich freigestellt zwischen einer Rückkehr nach Deutschland und einer Ausreise nach Italien zu wählen. Auf diese Weise kamen wir 1939 nach Italien, wo wir von 1940 – 1943 interniert worden waren.“14

Die Internierung wurde nach dem Kriegseintritt Italiens im Juni 1940 für Angehörige des feindlichen Auslandes verordnet. Die Internierungsverordnung galt auch für jüdische Geflüchtete, die damit, selbst wenn sie aus dem Achsenstaat Deutschland kamen, den „feindlichen Ausländern“ gleichgestellt waren.

Über die Stationen der Internierung sind wir durch den Fragebogen „Application for Assistance“ informiert. Diesen füllten die Buxbaums am 4. Juni 1946 aus, um als Displaced Persons Unterstützung durch die International Refugee Organization (IRO) zu beantragen. Dort heißt es unter der Rubrik „Story since 1933“: „The family fled to Italy because of racial persecution in May of 1939. They were interned at Campagna from 5.7.40 to 8.9.40, at Terterato from 8.9.40 to 15.10.40, at Potenza from 15.11.40 to 15.9.42, at Archangelo from Sept., 42 to 24th October, 43. They were finally liberated by the Allied armies in October, 1943.“15

Der Historiker Klaus Voigt zieht in seiner detailreichen Studie „Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933-1945“ ein überraschendes Fazit in Bezug auf das faschistische Italien als Exilland für jüdische Flüchtlinge: „Die Italienische Bevölkerung war freundlich eingestellt und zeigte Verständnis und Hilfsbereitschaft. Xenophobie und Antisemitismus waren wenig verbreitet. Der einzige wichtige Grund, Italien zu meiden, war das faschistische System.“16

Der Unterschied zwischen dem italienischen Faschismus und der NS-Ideologie zeigte sich deutlich bei der Behandlung der italienischen Internierten: „Die Regierung betrachtete die Internierung als Sicherheitsmaßnahme im Krieg, die Spionage und Sabotage verhindern und der Verbreitung von gegnerischer Propaganda vorbeugen sollte. Auch wenn die Juden aus den verbündeten Ländern zu ‚feindlichen Ausländern‘ erklärt und in die Internierung einbezogen wurden, änderte dies nichts an der ursprünglichen Zielsetzung. Tatsächlich wurden die Juden nicht schlechter behandelt als andere Ausländer, mit denen sie oft am selben Internierungsort zusammenlebten.“17

Zu einem ähnlichen Urteil kommt Raul Hilberg in seinem Standardwerk über den Genozid an den europäischen Juden: „In einer gewissen grundlegenden Hinsicht ähnelte das italienische Herangehen an die Judenfrage der italienischen Haltung gegenüber dem Krieg: Die Italiener wollten zwar mit ihrem mächtigen deutschen Verbündeten Schritt halten und waren vor allem bestrebt, von den Deutschen ernstgenommen zu werden. So sagte ihr Außenminister Ciano einmal: „Die Deutschen haben uns geliebt, ohne uns zu achten.‘ [Tagebucheintrag vom 17. November 1938] Doch am Ende konnten sie es mit den Deutschen an Grausamkeit und Blutrünstigkeit nicht aufnehmen. Ganz anders als die deutschen Nazis legten sich die italienischen Faschisten in Worten fest, ohne Taten folgen zu lassen, denn im Herzen konnten die Italiener mit den Deutschen und ihrer Lebensart wenig anfangen. ‚Wir haben sie geachtet‘, so Ciano, ‚ohne sie zu lieben.‘ [Ebd.]“18

Als weiteren Grund gegen das vergleichsweise humane Vorgehen gegen die Juden nennt Hilberg deren Integration in die italienische Gesellschaft: „Nicht nur war die faschistische Regierung kein idealer Verfolger, die italienischen Juden waren auch keine idealen Opfer. Das soll nicht heißen, daß die Italiener völlig unfähig gewesen wären, unterworfenen Völkern etwas zuleide zu tun; es gab ernste Ausschreitungen gegen Jugoslawen, Griechen und Afrikaner [im 1935 völkerrechtswidrig unterworfenen Abessinien, dem heutigen Äthiopien; Anm. d. Red.], die nicht verschwiegen werden dürfen. […] Doch das Verhältnis zwischen Juden und Italienern hatte sich bis zu einem Punkt entwickelt, an dem die italienische Verfolgung der Juden psychogisch wie organisatorisch schwierig geworden war. Die Juden waren rasch und konsequent in das italienische Leben eingegliedert worden. […] Juden waren in ungewöhnlich hohem Maße nicht nur als Offiziere in den italienischen Streitkräften, sondern auch als Beamte in den höchsten Regierungsämtern tätig.“19

Dass die Lebensbedingungen an den Internierungsorten trotz allem hart waren, zeigt das Beispiel Campagna, wo die Buxbaums – oder, da es sich bei Campagna um ein reines Männerlager handelte, lediglich Dr. Siegfried Buxbaum – vom 5. Juni bis zum 8. September 1940 interniert waren: „Campagna, eine Kleinstadt mit 11 300 Einwohnern in der Nähe von Eboli, bot vom Standpunkt der militärischen Sicherheit aus ideale Voraussetzungen für die Internierung, weil es auf allen Seiten von Bergen und Hügeln umgeben ist, die den Blick in die Weite verwehren. […] Als die Internierten mit der Stadt Bekanntschaft machten, waren sie entsetzt über den Schmutz und die ‚unsagbare Rückständigkeit‘ der Bewohner, die überwiegend noch Analphabeten waren.“20

Die Internierten wurden in zwei Klostergebäuden untergebracht, deren Aufnahmekapazität jedoch überschätzt worden war: „Die Pritschen standen so dicht beieinander, daß zwischen ihnen kein Platz für den vorgesehenen Schemel war. Der Provinzarzt drang bei seiner ersten Inspektion deshalb auf eine geringere Belegung, um Infektionskrankheiten zu verhindern. Wie Recht er damit hatte, zeigte sich schon im August 1940 [also zur Zeit der Internierung der Familie Buxbaum bzw. von Dr. Siegfried Buxbaum; Anm. d. Red.], als zwei Typhusfälle mit tödlichem Ausgang auftraten. Zeitweise herrschte eine Flohplage. Auch an Ratten und Mäusen fehlte es nicht.“21

Nach der Befreiung durch die Alliierten im Oktober 1943 lebten die Buxbaums bis 1945 in Neapel und Potenza. Auf einer Liste von Geflüchteten und beim ‚Jewish Committee for the Refugees‘ Registrierten sind Edith, Anna und Siegfried Buxbaum unter der Adresse Donnalbina 56/22 in Neapel verzeichnet.

Zu Edith Buxbaums Ergehen haben wir detailliertere Informationen, denn sie trat in die Dienste der US-amerikanisch-britischen Allied Control Commission (ACC), die den von General Badoglio ausgehandelten Waffenstillstand Italiens durchzusetzen hatte. In einem vertraulichen, später deklassifizierten Dokument der ACC für Neapel vom 17. März 1944 heißt es: „Buxbaum Edith […], living in Naples for 20 days under the care of Mr. Zito Giuseppe at Via Duomo 33. Our information shows she came from Potenza where she was interned for political [!] and racial reasons. She was duly freed and was employed as secretary at the Allied Command. Later she transferred to Naples where she lives alone. At present she works for Allied Command at the Prefettura. She knows English as well as other languages.“22

Dies ist das einzige uns bekannte Dokument, aus dem auf eine antifaschistische politische Betätigung von Edith Buxbaum geschlossen werden könnte. Ende März 1944 wechselte Edith Buxbaum von der Präfektur zum Militärgericht der ACC in Neapel, wo sie als Übersetzerin beschäftigt wurde. In seinem Gutachten vom 5. April 1944 äußerte Staatsanwalt Leutnant Louis Sabatino jedoch Zweifel an ihrer fachlichen Eignung: „As a court interpreter, she is unsatisfactory, for she fails to realize the importance of her position, translates without thinking and oftentimes without having understood that which she may be about to translate; her knowledge of English and Italian is in inadequate to suit this position.“23

Über Edith Buxbaums charakterliche Eignung und womöglich auch politische Zuverlässigkeit schreibt Leutnant Sabatino in seinem Observationsbericht: „This lady has a pleasing personality and knows how to gain the sympathies of men; this ability, or determination, makes her somewhat unpopular among women employees. […] She has many callers [Besucher; Anm. d. Red.], all men, at the Tribunale. I must say that these ‚callers‘ strike me as being the European type but not necessarily Italian, for their Italian sounds as that which one would expect to hear spoken by a Swiss. […] It may well be that the ‚callers‘ are refugees like the Subject [Edith Buxbaum] and consequently, just friends, but this is not for me to say.“24

Außerdem erfahren wir aus dem Bericht von Leutnant Sabatino, dass Edith Buxbaum einem Offizier des Militärgerichts Deutschunterricht gab und dass Sabatino ihr ein Auto lieh, „so that she could travel with her father to Pompeii and search for her father’s luggage which, a according to the Subject’s story, had been stolen from him at that city.“25

Aus dem oben erwähnten IRO-Fragebogen, den die Buxbaums im Juni 1946 ausfüllten, geht hervor, dass die Familie im Jahr zuvor nach Genua übersiedelt war, „where are living at present.“ Über Dr. Siegfried Buxbaum heißt es dort: „Head of family is a physician and wishes to have assistance in becoming self-supporting once more by obtaining medical instruments and supplies.“ Zu der bereits bewilligten Unterstützung wird vermerkt: „Granted 4,100 lire monthly by UNRRA [United Nations Relief and Rehabilitation Administration] genoa from October, ’45. Decreased to one 1,700 from November, ’45.“26

In seinem bereits erwähnten Wiedereinbürgerungsverfahren erklärte Dr. Buxbaum am 7. November 1950: „Seit März 1946, wo ich das italienische Arztexamen ablegte, befinden wir uns in Genua“27, und zwar, wie aus der Entschädigungsakte hervorgeht, in der Via Oberto Cancelliere 24.

Edith Buxbaum arbeitete von August 1945 bis mindestens Mai 1947 als Local Assistance Officer für die UNRRA, das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, in Genua. In den UN Archives findet sich eine Akte mit von Edith Buxbaum zusammengestellten monatlichen Statistiken über die bearbeiteten Unterstützungsgesuche von Displaced Persons, mit einer Laufzeit von August 1945 bis Juni 1946.

Aus einem ebenfalls in den UN-Archiven aufbewahrten UNRRA-Bericht erfahren wir, dass Edith Buxbaum im Mai 1947 eine Gruppe von repatriierten Shanghai-Emigranten in Ventimiglia abholte und ihnen in Genua eine Hotelunterkunft organisierte, bevor die Gruppe weiterfuhr nach Mailand, um schließlich nach strapaziöser Reise nach Wien zurückzukehren.

Eine in Grünberg lebende Zeitzeugin, deren Mutter mit Edith Buxbaum die Grünberger Oberrealschule besucht hatte, hat berichtet, dass sich ihre Mutter und Edith Buxbaum sowie deren italienischer Ehemann Paolo Foti in den 1960er und 1970er Jahren wiederholt in Bad Gastein, Bad Reichenhall, Garmisch-Partenkirchen und auch Grünberg getroffen hätten.28 Das Ehepaar Foti-Buxbaum habe keine Kinder gehabt. Edith Buxbaum-Foti habe beim Goethe-Institut in Genua gearbeitet. Irgendwann, so die Zeitzeugin, sei der Kontakt zwischen ihrer Mutter und Edith Buxbaum abgebrochen.

Eine der letzten Spuren von Siegfried und Anna Buxbaum ist der bereits erwähnte Antrag zur Wiedererlangung der Staatsbürgerschaft bei der Regierung von Oberbayern vom 7. November 1950. Dr. Buxbaum war für das Verfahren aus Genua nach München angereist und wohnte bei seinem Schwiegervater Alois Wittmann in der Zweibrückenstraße 7/II. In seiner Erklärung heißt es: „Während unseres Aufenthaltes in Italien erhielten meine Frau und ich gleichlautende Nachrichten vom deutschen Generalkonsulat Neapel, v. 13. Juli 1942, wonach uns auf Grund der 11. Verordnung z. Reichsbürgergesetz v. 25.11.41 der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig erklärt wurden [sic]. […] Da mir und meiner Frau die deutsche Staatsangehörigkeit während des Hitlerregimes aus rassischen Gründen aberkannt wurde, ersuche ich hiermit um unsere Wiedereinbürgerung. Unsere Tochter scheidet für diese Maßnahme aus, da sie inzwischen durch Heirat [mit Paolo Foti?; Anm. d. Red.] die italienische Staatsangehörigkeit erworben hat.“29

Dem Antrag wurde stattgegeben. Bereits zwei Tage später, am 9. November 1950, wurde die Wiedereinbürgerungsurkunde, die „sich auch auf seine Ehefrau Anna Buxbaum [erstreckte]“, vom Bayerischen Regierungsvizepräsidenten Dr. Hölzl ausgestellt. Dass es so schnell ging, lag an der Initiative des mit dem Antrag betrauten Stadtrats von München. Am 9. November 1950, einem Donnerstag, schrieb er an den Regierungsrat: „Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie die Sache sofort entscheiden würden. Wir würden Ihre Antwort dann morgen bei Ihnen abholen lassen. Dr. B. möchte die Wiedereinbürgerung gerne mitnehmen, wenn er am Samstag [dem 11. November 1950] nach Italien zurückfährt.“30 – Ob den Buxbaums die Symbolik des Datums der Wiedereinbürgerungsurkunde – am 9. November 1950 jährte sich die Reichspogromnacht zum zwölften Mal – bewusst war?

Ein anderes Unrecht im Zusammenhang mit der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941 wurde nicht „wiedergutgemacht“: Dr. Buxbaum hatte bei der Gothaer Lebensversicherungsbank a.G. Gotha eine Lebensversicherung abgeschlossen. Entsprechend der Verordnung, nach der das Vermögen emigrierter Juden und Jüdinnen durch das Reich konfisziert werden sollte, stellte das Reichsicherheitshauptamt am 16. September 1944 den „Vermögensverfall für die Lebensversicherung von Dr. Buxbaum mit dem Rückkaufwert in Höhe von RM 232″31 fest. Am 8. Dezember 1944 wurden 248,90 RM – der Rückkaufwert war offensichtlich inzwischen gestiegen – vom Oberfinanzpräsidenten in München zugunsten des „Großdeutschen Reiches“ eingezogen.

Ob der Inhaber der Lebensversicherung von diesen Vorgängen Kenntnis hatte, wissen wir nicht. Der Restitutionsversuch, den die „Jewish Restitution Successor Organization“ (JRSO) mit der Wiedergutmachungsbehörde Oberbayern ausfocht, verlief im Sand. Der am 26. Oktober 1948 auf Grund des Gesetzes Nr. 59 der US-amerikanischen Militärregierung eingereichte Rückerstattungsantrag wurde am 20. November 1957 zurückgenommen. Laut Stempel in der Akte erfolgte die Zurücknahme „nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 der zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Nachfolgeorganisationen getroffenen Vereinbarung vom 16.3.1956.“ Zum Zeitpunkt der Rücknahme des Restitutionsanspruches war Dr. Buxbaum, sofern er noch lebte, 71 Jahre alt.32

Ein weiterer Ausplünderungsversuch des NS-Regimes betraf Anni Buxbaum: Am 8. Juli 1943 meldete der Direktor der Bezirkssparkasse Grünberg dem Oberfinanzpräsidenten in Berlin gemäß der 11. Verordnung zum Reichsbürgergesetz „das nachstehende jüdische Guthaben an: Spareinlage für Frau Anni Buxbaum geborene Wittmann München, Mechthildenstr. 39 lt. Sparbuch Nr. 2762; derzeitiger Bestand RM 95,65. […] Soviel mir bekannt, ist Dr. Siegfried Buxbaum (der Ehemann der Genannten) mit Familie kurz nach der Machtübernahme nach Jugoslawien ausgewandert. […] Da mir der Vermögensverfall zweifelhaft ist, so erfolgt die Anmeldung unter Vorbehalt des Feststellungsbescheids des Chefs der Sicherheitspolizei und des S.D.“33

Am 10. September 1943 stellte die Geheime Staatspolizei München fest: „Die umseitig Genannte [Anni Buxbaum] ist deutschblütig. Sie ist mit ihrem Ehemann, dem Juden Siegfried Israel Buxbaum […], 1933 nach Jugoslawien ausgewandert. Für die Emigrantin ist Antrag auf Aberkennung der Deutschen Staatsangehörigkeit am 30. März 1943 gestellt worden. Die elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz findet keine Anwendung.“34

Über die Schicksale von Edith Buxbaums Verwandtschaft im Ruhrgebiet informiert der pensionierte Internist Franz-Josef Wittstamm in seinem Erinnerungsprojekt „Spuren im Vest“, einer Onlinedatenbank für „jüdische Lebensläufe im Vest Recklinghausen, in Westfalen und anderswo“. Danach wurde Ediths Großvater Hermann Heinemann Buxbaum, Kaufmann in Essen, vom jüdischen Altenheim in Unna im Dezember 1942 in das Ghetto Theresienstadt deportiert und kam dort ums Leben. Ediths Tante Bertha Buxbaum und deren Ehemann Wilhelm Rosenbaum starben 1942 im Ghetto Zamość im damaligen Generalgouvernement Polen. Ihre Tante Irma Buxbaum wurde mit Ehemann Louis Spiegel nach Theresienstadt und von dort in das Arbeits- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert. Als Todesdatum ist für beide der 31. Oktober 1944 vermerkt.

Quellen aus dem Schularchiv:

- Abgangszeugnis von Edith Buxbaum, Oberrealschule zu Grünberg in Hessen, 30. Juni 1930.

- 50 Jahrfeier der Oberrealschule zu Grünberg i. H. 22.–24. Mai 1926. Gedenkblätter von Oberstudiendirektor W. Angelberger und Studienrat O. Steuernagel, Grünberg 1926, S. 37 (Edith Buxbaum, damals in Quarta, verzeichnet unter den 1924/25 Eingetretenen).

- Klassenfoto der Quarta der Oberrealschule Grünberg, aufgenommen vermutlich zum 50-jährigen Schuljubiläum im Mai 1926 (Edith Buxbaum in der ersten Reihe, 3. v. r.).

- Klassenfoto der Untersekunda der Oberrealschule Grünberg, Ostern 1930 (Edith Buxbaum in der ersten Reihe, 2. v. r.).

- Schülerlisten, Schülerstatistiken. Klassenbezogen, nach Jahrgängen geordnet. Den Klassenbüchern entnommen. Jg. 1922/23 – 1931/32 (Tagebuch der Klasse VI, 1924/25, Klassenlehrer: Kohlbach; Tagebuch der Klasse V, 1925/26, Klassenlehrer: Steuernagel; Tagebuch der Klasse IV, 1926/27, Klassenlehrer: Steuernagel; Tagebuch der Klasse IIIb, 1927/28, Klassenlehrer: Weinel; Tagebuch der Klasse IIIa, 1928/29, Klassenlehrer: Weinel; Tagebuch der Klasse IIb, Klassenlehrer: Weinel; Tagebuch der Klasse IIa1, 1930/31, Klassenlehrer: Dr. Heil).

- Hessische Oberrealschule zu Grünberg. Bericht über das Schuljahr 1929/30, Grünberg, Ostern 1930, S. 13 (in der Rubrik „Sammlungen, Geschenke, Bücherei“ wird „Herrn Dr. Buxbaum aus Grünberg für medizinische Präparate“ gedankt).

- Festschrift zur fünfzigjährigen Jubelfeier des Königlichen Gymnasiums zu Bochum. Von Dr. Wilhelm Schwarz, Gymnasialdirektor, Bochum 1910, S. 82 (Eintrag für Siegfried Buxbaum, eingetreten im Jahr 1898 in IV, im Jahr der Publikation „cand. med.“ in Straßburg, Heimatort: Essen; das Exemplar der Festschrift wurde vermutlich von Dr. Buxbaum der Oberrealschule übereignet und hat sich seither im Schularchiv erhalten).

Weitere ausgewählte Quellen und Sekundärliteratur:

- Amtliches Verzeichnis der Lehrer, Beamten und Studierenden an der Königlich Bayerischen Ludwig-Maximilians-Universität zu München (Digitalisat); folgende Adressen für den Medizinstudenten Siegfried Buxbaum sind verzeichnet: SS 1907: Türkenstraße 22/1 R.; Wintersemester 1907/08: Schillerstr. 16/1; SS 1908: Sonnenstr. 9/0; WS 1908/09: Goethestr. 51/1; SS 1909: Schillerstr. 28/2 r.; WS 1910/11: Reisingerstr. 21/2; SS 1911: Holzstr. 43/3; WS 1911/12: Pestalozistr. 14/4; SS 1912 u. WS 1912/13: Holzstr. 73/3).

- Großherzogliche Medizinische Fakultät zu Gießen. Akten betreffend: Die Doktorpromotion des approb. Arztes Siegfried Buxbaum, geboren in Bochum/Westfalen, 1915 (Universitätsarchiv Gießen, Med Prom Nr. 706).

- Gießener Anzeiger vom 4. Dezember 1915 (Mitteilung von Dr. Buxbaum über Praxisniederlassung in Grünberg; Gießener Anzeiger einsehbar auf Mikrofiche in der Universitätsbibliothek Gießen).

- Anzeigen von Dr. Siegfried Buxbaum im Grünberger Anzeiger (einsehbar im Stadtarchiv Grünberg); Auswahl: GA v. 9. Dezember 1915 (Mitteilung von Dr. Buxbaum über Praxisniederlassung in Grünberg; Grünberger Anzeiger einsehbar im Stadtarchiv Grünberg); GA v. 11. Dezember 1915 (Mitteilung von Dr. Buxbaum über Praxisniederlassung in Grünberg mit Details zur Wohnung bzw. Praxis am Marktplatz 8); GA v. 13. März 1917 (Mitteilung von Dr. Buxbaum über geplante Wohnsitzverlegung, wahrscheinlich wegen Einsatz als Kriegsassistenzarzt); GA v. 27. März 1917 (Mitteilung von Dr. Buxbaum, er übe nach wie vor seine Praxis in Grünberg aus); GA v. 29. Dezember 1917 (Mitteilung von Dr. Buxbaum: „Von der Reise zurück.“); GA v. 20. September 1924 („Dr. med. Buxbaum wohnt jetzt Grünberg, Gallusstr. 5.“); GA v. 6. August 1925 (Dr. Buxbaum teilt mit, er sei verreist, und nennt als Vertreter Sanitätsrat Dr. Fritz); GA v. 1. September 1925 („Dr. Buxbaum, Grünberg[,] von der Reise zurück“); GA v. 31. Juli 1928 (Reiseankündigung, Benennung der Vertreter Dr. Fritz und Dr. Fuldat); GA v. 3. Juli 1930 („Bei meinem Abschied von Grünberg sage ich allen meinen Freunden und Bekannten herzlich Lebewohl /Dr. med. Buxbaum“; darunter: Mitteilung von Dr. med. W. Schnabel, praktischer Arzt und Geburtshelfer, er habe die Praxis von Dr. Buxbaum in Grünberg übernommen).

- Bauunterlagen des Wohnhausneubaus von Dr. Siegfried Buxbaum, in: Neubau von Wohnhäusern mit Bauplänen, Buchstabe Bi-Bu, 1844–1929 (Stadtarchiv Grünberg, Bestand 1, Grünberg A, Abt. XXVI, Konv. 1, Fasz. 36).

- Meldekarte der Familie Buxbaum, angelegt im Juli 1930 (Stadtarchiv München, EWK-65-B-725; Angaben zu An- und Ummeldung in München, zur Abmeldung nach Rab im Oktober 1933, zum Aufenthalt in Zagreb im April 1937 und in Genua im September 1952).

- (Vermögens-)Entziehungsakten des Oberfinanzpräsidenten von München, betreffend den Vermögensverfall (Lebensversicherung) von Dr. Siegfried Buxbaum (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, OFD 9 588).

- (Vermögens-)Entziehungsakten des Oberfinanzpräsidenten von München, betreffend den Vermögensverfall (Sparguthaben) von Anni Buxbaum (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, OFD 12 239).

- Restitutionsakte betreffend den Vermögensentzug von Dr. Siegfried Buxbaum (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, WB I JR 740).

- Wiedereinbürgerungsakte von Siegfried Buxbaum (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, RA-106495).

- Digitalisierte Akten im Italienischen Hauptstaatsarchiv, betreffend Edith Buxbaum: Archivio Centrale dello Stato, Roma/ subfondo: Allied Control Commission/ 10260: Naples Zone/ 119: Liaison Officer/ 1539: BUXBAUM/ 263 (1944 mar. – 1944 apr.); Archivio Centrale dello Stato, Roma/ subfondo: Allied Control Commission/ 10260: Naples Zone/ 142: Legal/ 2270: Conduct of Civilians, RE: EDITH BUXBAUM (1944 apr.).

- Digitalisierte Akten in den Arolsen Archives: Dokumente mit Namen ab BREINEL, Lily, 1.1.14 (Lager in Italien und Albanien)/ 464022 (Anna Buxbaum), 464023 (Edith Buxbaum), 464025 (Siegfried Buxbaum)/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives; Unterlagen von BUXBAUM, SIGFRIDO, geboren am 20.07.1886, geboren in Bochum und von weiteren Personen, 3.2.1 (IRO „Care und Maintenance“ Programm)/ 80333086 (ITS-Karteikarte Fam. Buxbaum), 80333087 (Fragebogen), 0333088 (Karteikarte Siegfried Buxbaum)/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives.

- Digitalisierte Akten aus dem UN-Archiv: Monatliche Berichte von Edith Buxbaum über finanzielle Unterstützung für Displaced Persons von September 1945 bis Juli 1946 (UN Archives, UNRRA. Italy Mission, Displaced Persons Division, Correspondence and Reports, Genoa, S-1482-0000-0038-00001); Report of Dr. R. Baker: Escort of Displaced Persons Repatriated from Shanghai on S.S. “Felix Ousell”; darin Erwähnung von UNRRA-Officer Edith Buxbaum (UN Archives, UNRRA, China Office, Repatriation Correspondence, S-1132-0000-0184-00001).

- Internet-Projekt „Spuren im Vest“, Biografie von Dr. Siegfried Buxbaum: https://spurenimvest.de/2022/08/05/buxbaum-siegfried/ (zuletzt aufgerufen am 28. März 2025).

- Buxbaum, Siegfried: Spontanruptur im Ausführungsgang des Uterus bei Hydrocephalus in Schädellage. Dissertation, Gießen 1915 (ausleihbar in der Bibliothek der Justus-Liebig-Universität Gießen; vorangestellt ist ein Lebenslauf des Verfassers).

- Damskis, Linda Lucia: Zerrissene Biografien. Jüdische Ärzte zwischen nationalsozialistischer Verfolgung, Emigration und Wiedergutmachung, München 2009.

- Hilberg, Raul: Die Vernichtung der europäischen Juden. Durchgesehene und erweiterte Ausgabe, Bd. 2, Frankfurt a. M. 132017.

- Jäckle, Renate: Schicksale jüdischer und „staatsfeindlicher“ Ärztinnen und Ärzte nach 1933 in München. Ergebnisse des Arbeitskreises „Faschismus in München – aufgezeigt am Schicksal der aus ‚rassischen‘ und/oder politischen Gründen verfolgten Opfer in der Münchner Ärzteschaft“. Hg.: Liste Demokratischer Ärztinnen und Ärzte München, München 1988.

- Müller, Hanno: Juden in Gießen. 1788–1942, Gießen 2012, S. 89 f. (Eintrag zu Siegfried und Anni Buxbaum; Quellen: Personenstandskartei und Polizeikartei im Stadtarchiv Gießen; Lebenslauf der Dissertation).

- Müller, Hanno: Juden in Rabenau. Geilshausen, Kesselbach, Londorf, Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg, Lich 2023, S. 224 f. (Informationen zur Familie Buxbaum; Abdruck der beiden oben erwähnten Klassenfotos).

- Voigt, Klaus: Zuflucht auf Widerruf. Exil in Italien 1933–1945. Zweiter Band, Stuttgart 1993.

- Quellenangaben s. o.

↩︎ - Im Schuljahr 1928/29 wiederholte Walter Joseph die Obertertia (heute: 10. Klasse) und war dadurch zwei Jahre lang mit Edith Buxbaum in einer Klasse.

↩︎ - Jäckle, Schicksale, S. 11.

↩︎ - Wiedereinbürgerungsakte von Siegfried Buxbaum, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, RA-106495.

↩︎ - Jäckle, Schicksale, S. 11 f.

↩︎ - Ebd., S. 14.

↩︎ - Schalom Ben-Chorin, Jugend an der Isar, zuerst 1974; zitiert nach ebd.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Damskis, Zerrissene Biografien, S. 32.

↩︎ - Jäckle, Schicksale, S. 19 f.

↩︎ - Damskis, Zerrissene Biografien, S. 38.

↩︎ - Vgl. Müller, Juden in Gießen, S. 90.

↩︎ - Jäckle, Schicksale, S. 27 f.

↩︎ - Wiedereinbürgerungsakte von Siegfried Buxbaum, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, RA-106495.

↩︎ - Unterlagen von BUXBAUM, SIGFRIDO, geboren am 20.07.1886, geboren in Bochum und von weiteren Personen, 3.2.1 (IRO „Care und Maintenance“ Programm)/ 80333087 (Fragebogen) / ITS Digital Archive, Arolsen Archives.

↩︎ - Voigt, Exil, Bd. II, S. 473.

↩︎ - Ebd., S. 476.

↩︎ - Hilberg, Die Vernichtung der europäischen Juden, Bd. 2, S. 702.

↩︎ - Ebd., S. 702 f.

↩︎ - Voigt, Exil, Bd. 2, S. 56.

↩︎ - Ebd., S. 57 f.

↩︎ - Archivio Centrale dello Stato, Roma/ subfondo: Allied Control Commission/ 10260: Naples Zone/ 119: Liaison Officer/ 1539: BUXBAUM/ 263 (1944 mar. – 1944 apr.), S. 7 (Digitalisat).

↩︎ - Archivio Centrale dello Stato, Roma/ subfondo: Allied Control Commission/ 10260: Naples Zone/ 142: Legal/ 2270: Conduct of Civilians, RE: EDITH BUXBAUM (1944 apr.), S. 3.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Unterlagen von BUXBAUM, SIGFRIDO, geboren am 20.07.1886, geboren in Bochum und von weiteren Personen, 3.2.1 (IRO „Care und Maintenance“ Programm)/ 80333087 (Fragebogen) / ITS Digital Archive, Arolsen Archives

↩︎ - Wiedereinbürgerungsakte von Siegfried Buxbaum, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, RA-106495.

↩︎ - Zeitzeuginnengespräch im Rahmen einer Projektwoche der Theo-Koch-Schule im Juli 2023.

↩︎ - Wiedereinbürgerungsakte von Siegfried Buxbaum, Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, RA-106495.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - (Vermögens-)Entziehungsakten des Oberfinanzpräsidenten von München, betreffend den Vermögensverfall (Lebensversicherung) von Dr. Siegfried Buxbaum (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, OFD 9 588).

↩︎ - Restitutionsakte betreffend den Vermögensentzug von Dr. Siegfried Buxbaum (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, WB I JR 740).

↩︎ - (Vermögens-)Entziehungsakten des Oberfinanzpräsidenten von München, betreffend den Vermögensverfall (Sparguthaben) von Anni Buxbaum (Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, OFD 12 239).

↩︎ - Ebd., Unterstreichung im Original.

↩︎