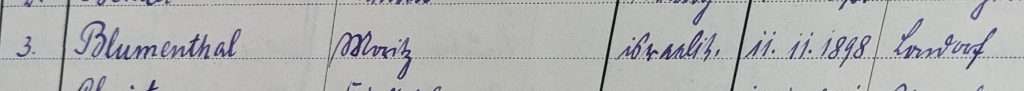

Moritz Blumenthal wurde als jüngstes von sechs Geschwistern am 11. November 1898 in Londorf geboren.1 Seine Eltern waren der Metzgermeister Simon Blumenthal, genannt Siegmund, geboren am 29. November 1855 in Londorf, und Bertha Baum, geboren am 29. März 1857 in Wittelsberg. Moritz war der Cousin von Joseph (Julius) Blumenthal, dessen Sohn Martin von 1925 bis 1929 die weiterführende Schule in Grünberg besuchte. Die Familie von Moritz Blumenthal lebte von 1905 bis 1910 in der Freigasse 98 in Londorf und ab 1910 ein paar Häuser entfernt in der Freigasse 15.

Im April 1911 trat Moritz Blumenthal im Alter von 12 Jahren in die Quarta (heute: 7. Klasse) der Höheren Bürgerschule Grünberg ein.2 Zwar war die überwältigende Mehrheit der damaligen Schülerschaft evangelisch – im Schuljahr 1911/12 waren es 121 von 128 Kindern, also rund 95 Prozent –, aber es gab auch eine kleine katholische Minderheit (2 von 128 Kindern, also rund 2 Prozent) und 4 jüdische Kinder (rund 3 Prozent): in der Quarta neben Moritz Blumenthal noch Jakob Lion aus Nordeck, in der Untertertia dessen Bruder Hugo Lion und in der Obertertia Albert Stern aus Nieder-Ohmen.3

Im Schuljahr 1912/13 wiederholte Moritz Blumenthal die Quarta. In diesem Schuljahr kamen weitere jüdische Schüler dazu – Ebo Rothschild aus Londorf und Leopold Stiebel aus Allendorf/Lumda in Sexta und Paul Wetzstein aus Treis an der Lumda in Quinta –, so dass der jüdische Anteil auf rund 5 Prozent (6 von insgesamt 134 Kindern) stieg.

An Ostern 1913 verließ Moritz Blumenthal die Schule, vielleicht um in der Metzgerei seines Vaters mitzuarbeiten und dann auch selbst das Metzgerhandwerk zu erlernen.4 Ob es an den Noten lag, dass er den mittleren Abschluss nicht anstrebte (die sogenannte „Einjährig-Freiwilligen-Prüfung“, die ab 1912 an der Höheren Bürgerschule möglich war), wissen wir nicht, denn die Abgangszeugnisse sind im Schularchiv erst seit Juni 1929 erhalten. Fest steht, dass das jährliche Schulgeld – zu Moritz‘ Zeit betrug es 72 Mark5 – eine erhebliche Belastung für eine kinderreiche Familie wie die Blumenthals gewesen sein muss. So überrascht es nicht, dass, soweit bekannt, Moritz Blumenthal als einziger von den sechs Geschwistern in den Genuss einer höheren Bildung kam – wenn auch nur kurzzeitig.

Im Juni 1920 starb Moritz‘ Vater im Alter von 64 Jahren. Zu diesem Zeitpunkt lebte Moritz Blumenthal in Londorf und arbeitete als Viehhändler. Im Oktober 1923 heiratete er Lina Stern, geboren am 13. Mai 1903 in Gießen-Wieseck.6 Wie aus seiner Entschädigungsakte hervorgeht, übernahm Moritz Blumenthal die Metzgerei und den Viehhandel der Schwiegereltern in der Gießener Straße 89 in Wieseck.7 In den Jahren 1925 und 1926 wurden die Kinder Margot und Ludwig geboren.

Über den Geschäftsgang vor 1933 schrieb Moritz Blumenthal im Oktober 1955 rückblickend: „Von Mitte Oktober eines jeden Jahres bis zum März des darauf folgenden Jahres wurden wöchentlich 6–8 Stück Grossvieh geschlachtet und auch des öfteren Jungkälber bis zu 3 Wochen alt. Das Grossvieh hatte durchschnittlich ein Gewicht von 250–300 Kilo. Das Fleisch wurde oft in ganzen Viertel während der Hausschlachterei an die Kunden verkauft und mit dem Schweinefleisch zu Wurst verarbeitet. Von März bis zum Oktober wurden in der Woche durchschnittlich zwei Tiere geschlachtet, ohne die Kälber. Zwischendurch wurde auch der Viehhandel betrieben. […] Ganz besonders in den letzten Jahren vor 1933 florierte das Geschäft sehr gut, sodass die Absicht bestand, das untere Stockwerk des Hauses zu einem Laden umzubauen und das Hausgeschäft zu vergrössern. Durch den Hitlerismus wurde dieser Plan vereitelt und das ganze Geschäft zerstört.“8

Zum Thema „Hitlerismus“ hatte Moritz Blumenthal bereits im Dezember 1953 erklärt: „Ich […] wurde kurz nach der Machtübernahme durch das 3. Reich, derart boykottiert, dass mein Geschäft schon 1933, fast vollständig zum Stillstand kam. Über die Methoden der Parteiorgane, brauch ich wohl keine näheren Angaben zu machen, dieselben sind wohl allgemein bekannt.“9

Bis 1933 hatte das jährliche durchschnittliche Bruttoeinkommen von Martin Blumenthal immerhin 6000 Reichsmark betragen,10 was ausreichte, um nach den üblichen Ausgaben und Steuern noch eine Haushaltsgehilfin für die fünfköpfige Familie bezahlen zu können (Linas Mutter lebte mit im Haus).11 Nach dem Boykott mussten die Blumenthals – so Moritz im Rückblick im Entschädigungsverfahren – bis zu ihrer Auswanderung „von der Substanz“ leben.12

Um emigrieren zu können, war die Familie gezwungen, alles, was sich losschlagen ließ, „zu Schleuderpreisen“ zu verkaufen: das Wohnzimmer-, Schlafzimmer- und Küchenmobiliar und die „Metzgerei-Einrichtung mit sämtlichem Zubehör, Handwerkszeug sowie zwei Waagen und Dezimalwaagen für Wurst- und Fleischwaren“13 – und schließlich ihr gesamtes Anwesen, „das aus einem Wohnhaus sowie aus einem Scheunen- und Stallgebäude bestand – Gesamtfläche 475 qm –, […] für einen Betrag von 11 400 Goldmark. Dieser Betrag wurde nicht an ihn [Moritz Blumenthal; Anm. d. Red.] ausgezahlt, sondern der Dresdener Bank […] überwiesen. Am 4. März 1953 fand vor der Wiedergutmachungskammer in Gießen ein Vergleich zwischen Morris Blumenthal und [dem Käufer; Anm. d. Red.] statt, der darin bestand, daß [der Käufer] sich verpflichtete, an Herrn Blumenthal nochmals einen Betrag von 8 000,- DM zu zahlen.“14

Im Juni 1936 emigrierten Moritz und Lina Blumenthal mit ihren Kindern und Linas Mutter schließlich in die USA. Sie ließen sich in Norwich im Staat New York nieder und betrieben eine Farm mit Viehhandel. Bereits drei Jahre später kam bei Morris Blumenthal – so nannte er sich im Exilland – eine schwere Diabetes mellitus zum Ausbruch. Mit seinem Rechtsanwalt sollte Morris jahrelang um die Anerkennung der Diabetes als verfolgungsbedingt und damit um Entschädigung für erlittenen Gesundheitsschaden kämpfen – ohne Erfolg.15

Im Juni 1955 machte Morris Blumenthals Anwalt aus Gießen Druck bei der Entschädigungsbehörde in Darmstadt. Bereits anderthalb Jahre zuvor, im Januar 1954, hatte er einen Antrag auf Entschädigung eines Schadens im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen gestellt und seither nichts von der Behörde gehört. In einer eidesstattlichen Erklärung vom 3. Juni 1955 verdeutlichte Morris Blumenthal die Dringlichkeit: „Ich persönlich, bin infolge meines Zuckerleidens und durch die Amputation des rechten Unterschenkels ab Knie, arbeitsunfähig. Mein Sohn führt das Geschäft jedoch auf meinen Namen. Ich habe aber aus diesen Einnahmen durch dessen persönliches Verdienst kein persönliches Einkommen. Mein Sohn betreibt das Viehhandelsgeschäft in kleinem Massstabe, da ihm nur geringe Mittel zur Verfügung stehen […] Ab Juni 1950 habe infolge Krankheit nicht mehr gearbeitet. Krankheits & ärztliche sowie Hospitalkosten bis zum heutigen Tage sind fast nicht aufzubringen und befinde ich mich in einer sehr schwierigen Lage.“16

Im Oktober 1955 schrieb Morris‘ Anwalt an die Entschädigungsbehörde: „In den USA war dieses Jahr eine besonders große Hitzewelle und es ist dadurch eine große Dürre eingetreten, wodurch sämtliches Grün verbrannt ist und es mußten erhebliche Stücke Vieh [der Familie Blumenthal; Anm. d. Red.] mit großem Verlust verkauft werden, um das Vieh nicht verhungern und verdursten zu lassen. Die Wasserknappheit ging so weit, daß das Wasser noch nicht einmal für den eigenen Bedarf im Haushalt reichte. Nach der ungeheuren Hitzewelle trat eine Überschwemmungskatastrophe ein.“17

Noch mehrere Monate sollte es dauern, bis im Juni 1956 schließlich ein Vergleich zustande kam: Morris Blumenthal wurde für erlittenen Schaden im beruflichen und wirtschaftlichen Fortkommen eine einmalige Kapitalentschädigung von 3.036 DM und eine monatliche Rente von 253 DM zugesprochen.18 Drei Monate später bat der Anwalt um beschleunigte Entscheidung der Restansprüche, entwickelte sich doch die Diabeteserkrankung von Morris Blumenthal so dramatisch, dass ihm auch das zweite Bein hatte amputiert werden müssen.19

Im Januar 1959, ein halbes Jahr vor seinem Tod, wurden endlich mit 522 DM und 25 Pfennig die Kosten für die Auswanderung kompensiert.20 Am 22. Januar 1960 starb Morris Blumenthal im Chenango Memorial Hospital in Norwich an den Folgen seiner Diabeteserkrankung.21 Sein Gießener Anwalt kämpfte noch weiter um eine Rentenerhöhung für die Witwe – vergeblich.22 Lina Blumenthals Sterbedaten sind nicht bekannt. Von den Kindern wissen wir nur, dass Margot, die ältere Tochter, nach ihrer Heirat in Florida lebte und dass das Paar zwei Kinder hatte.23

Moritz‘ Londorfer Familie scheint die Shoah überlebt zu haben: Seine Mutter Bertha, geb. Baum, emigrierte 1936 mit der Familie des Schwiegersohns in die USA, die Geschwister Recha, David und Hedwig folgten mit ihren Familien ein Jahr später. Der weitere Weg der Schwestern Selena und Jenny ist nicht bekannt.24

- Seine Geschwister waren: Recha (geb. 1887), Selena (geb. 1888), Jenny (geb. 1890), David (geb. 1891), Hedwig (geb. 1893); hierzu und zum Folgenden vgl. Hanno Müller: Juden in Rabenau. Geilshausen, Kesselbach, Londorf, Rüddingshausen. Jüdische Schüler in Grünberg, Lich 2023, S. 54 ff. (Einträge zu Moritz Blumenthals Familie in Londorf); ders.: Juden in Gießen. 1788–1942, Gießen 2012, S. 731 (Informationen zu Moritz Blumenthals Familie in Wieseck).

↩︎ - Zum Schulbesuch vgl. folgende Unterlagen aus dem Archiv der Theo-Koch-Schule:

Hauptliste der Schüler und Schülerinnen der Höheren Bürgerschule (bis Ostern 1914) und Realschule (O. 1914–O. 1926) und Oberrealschule (O. 1926–O. 1938) und Oberschule für Jungen (ab O. 1938) Grünberg i. H. Angefangen Ostern 1910, beendet mit Schluss des Schuljahres 1938/39, S. 6 f. (Eintrag für Moritz Blumenthal, Eintritts- und Austrittsjahr);

50 Jahrfeier der Oberrealschule zu Grünberg i. H. 22.–24. Mai 1926. Gedenkblätter von Oberstudiendirektor W. Angelberger und Studienrat O. Steuernagel, Grünberg 1926, S. 23 (Eintrag für Moritz Blumenthal im Eintrittsjahr 1911/12);

Höhere Bürgerschule zu Grünberg in Hessen. (Sexta bis Unter-Sekunda einschl.) Bericht über das Schuljahr 1911/12, Grünberg 1912 (Informationen zu Religionszugehörigkeit, Schulgeld etc.; Eintrag Moritz Blumenthal in der Klassenliste der Quarta, S. 11);

Höhere Bürgerschule zu Grünberg in Hessen. (Militärberechtigte Realschule.) Bericht über das Schuljahr 1912/13, Grünberg 1913 (Informationen zu Religionszugehörigkeit, Schulgeld etc.; Eintrag Moritz Blumenthal in der Klassenliste der Quarta, S. 9).

↩︎ - Eigene Zusammenstellung auf der Grundlage der in Anm. 2 genannten und anderer Unterlagen aus dem Archiv der Theo-Koch-Schule.

↩︎ - In seinem Antrag auf Entschädigung vom 15. Dezember 1953, HHStAW Best. 518 Nr. 29643, gab er als erlernten Beruf „Metzger und Viehhändler“ an.

↩︎ - Vgl. den Bericht über die Schuljahre 1911/12 und 1912/13 (wie Anm. 2).

↩︎ - Vgl. die Abschrift der Heiratsurkunde in der Entschädigungsakte Moritz Blumenthal, HHStAW Best. 518 Nr. 29643, Bl. 123.

↩︎ - Wie sich im Entschädigungsverfahren herausstellte, war das Geschäft auf den Namen von Moritz‘ Frau Lina Blumenthal, geb. Stern, eingetragen. Moritz Blumenthal erklärte dazu in einer eidesstattlichen Versicherung vom 3. Oktober 1955 (HHStAW Best. 518 Nr. 29643, Bl. 33): „Der verstorbene Vater meiner Frau übergab derselben als Mitgift bei unserer Verheiratung sein Wohnhaus resp. Anwesen mit Geschäft als ihr persönliches Eigentum, da ihm zu dieser Zeit keine Barmittel zur Verfügung standen mit der Bedingung, dass wenn einer von den Eltern m. Frau stirbt, dem Ueberlebenden sein Einsitz und Unterhalt mit dieser Ueberschreibung gewährleistet ist.“

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Martin Blumenthal vom 3. Oktober 1955, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 33 f. – Fünf Jahre später – Martin Blumenthal war da bereits verstorben –, kam sein Anwalt auf die Angelegenheit zurück. Als Vertreter von Lina Blumenthal gegen das Land Hessen focht er die Einstufung Martin Blumenthals in den mittleren Dienst an, verlangte Einstufung in den gehobenen Dienst und erklärte in seiner Klagebegründung vom 12. Juli 1960 (HHStAW Best. 518 Nr. 29653): „Moritz Blumenthal hat seinen Jahresumsatz mit 100.000 Reichsmark beziffert. Die Richtigkeit des Umsatzes kann anhand der Schlachtviehzahlen unschwer nachgeprüft werden. Aus anderen Verfahren ist mir bekannt, daß der Preis eines Stück Großvieh in den Jahren 1930-33 im Durchschnitt 300,– RM betrug. Moritz Blumenthal hat nach seinen glaubhaften Angaben pro Jahr 190 bis 230 Stück Großvieh geschlachtet und verarbeitet. Wenn nur von 200 Stück und einem Preis von je 300 RM,– ausgegangen wird, ergibt sich allein daraus ein Betrag von 60.000,– RM. Damit ist aber erst der Ankaufswert des Großviehs, nicht aber der Verarbeitungswert in der Metzgerei berücksichtigt. Es ist ferner außer Acht geblieben, daß sich der Umsatz durch Verarbeitung von Schlachtkälbern und durch Viehhandel steigerte.“ – Die Klage wurde abgewiesen mit der Begründung, dass Martin Blumenthal wegen der nicht zu klärenden Einkommensverhältnisse seinerzeit einem Vergleich zugestimmt habe, und dieser sei nicht anfechtbar.

↩︎ - Erklärung von Martin Blumenthal vom 15. Dezember 1953, HHStAW Best. 518 Nr. 29653.

↩︎ - Nach einer eidesstattlichen Versicherung von Martin Blumenthal vom 3. Juni 1955, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 25. Diese Angabe wurde allerdings von der Entschädigungsbehörde angezweifelt. Weil die Angelegenheit nicht abschließend geklärt werden konnte, stimmte Martin Blumenthal am 28. Juni 1956 einem Vergleich zu, durch den er einem Beamten des mittleren Dienstes gleichgestellt und entsprechend entschädigt wurde (ebd., Bl. 72 ff.).

↩︎ - Erklärung von Martin Blumenthal vom 10. Mai 1950, HHStAW Best. 518 Nr. 29653.

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung von Martin Blumenthal vom 3. Juni 1955, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 25.

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Martin und Lina Blumenthal vom 26. August 1957, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 89. – Einen Antrag auf „Verschleuderungsschaden“ ließen die Blumenthals später fallen, weil die von der Gießener Polizei befragten Zeugen nicht angeben konnten, an wen die Sachen verkauft worden waren, und weil sie der Meinung waren, die Wohnungseinrichtung sei mit 500 RM „mehr als gut bezahlt“ worden; HHStAW Best. 518 Nr- 29653, Bl. 114.

↩︎ - Bericht des Polizeireviers Gießen vom 26. Juli 1955, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 29.

↩︎ - Sein Rechtsanwalt, der sich auf ein medizinisches Gutachten in einem ähnlich gelagerten Entschädigungsfall stützte, argumentierte, durch das seelische Trauma der Existenzvernichtung, durch die erzwungene Ausreise und die schwierige Situation im Exilland sei die erblich bedingte Neigung zur Diabetes mellitus bei Morris Blumenthal vorzeitig ausgebrochen. Die Entschädigungsbehörde wies dies zurück unter Berufung auf ein medizinisches Gutachten, das die Ansicht, seelische Traumata trügen zum Ausbruch von Diabetes bei, als veraltet bezeichnete. Nach dieser Argumentation, so der Gutachter der Entschädigungsbehörde, „müßten in Deutschland unter dem Bombenterror Millionen von Großstädtern diabetisch geworden sein. Das ist aber nicht der Fall. Die Zuckerkrankheit hat im Kriege als Folge der knappen Ernährung nicht zu-, sondern nicht unbeträchtlich (ca. 40 %) abgenommen.“ (Gutachten von Prof. Dr. B. vom 17. Februar 1958, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 94 f.)

↩︎ - Eidesstattliche Erklärung von Morris Blumenthal vom 3. Juni 1955, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 25.

↩︎ - Schreiben des Anwalts von Morris Blumenthal vom 12. Oktober 1955, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 32.

↩︎ - Vergleichsvorschlag vom 28. Juni 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, B. 72.

↩︎ - Schreiben von Morris Blumenthals Anwalt an die Entschädigungsbehörde vom 21. September 1956, HHStAW Best. 518 Nr. 29653.

↩︎ - Teilbescheid vom 5. August 1959, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 105.

↩︎ - Kopie der Sterbeurkunde vom 22. Januar 1960, HHStAW Best. 518 Nr. 29653, Bl. 124.

↩︎ - Siehe Anm. 8 und 10.

↩︎ - Müller, Rabenau (wie Anm. 1).

↩︎ - Ebd. ↩︎