Schuljahr 1930/31 (Archiv der Theo-Koch-Schule)

Edith Bick wurde am 26. Dezember 1919 in König (heute: Bad König) im Odenwald geboren.1 Die Familie ihrer Mutter Martha Strauß, geboren am 17. März 1891, war schon seit mehreren Generationen in König ansässig.2 Dort hatte sie Anfang März 1919 Jakob Bick geheiratet.3 Er war am 08. Oktober 1883 in Preßburg/Ungarn, heute: Bratislava in der Slowakei, geboren worden und als Kaufmann nach Michelstadt im Odenwald gekommen. Am 29. Oktober 1923 bekam Edith einen kleinen Bruder Armin.

Im Mai 1930 zog die vierköpfige Familie von König nach Nieder-Ohmen, ein kleines Dorf im Vogelsberg mit orthodoxer jüdischer Gemeinde.4 Hier arbeitete Jakob Bick bis Juni 1936 als israelitischer Religionslehrer. Die Bicks wohnten in dieser Zeit in verschiedenen Mietwohnungen.5

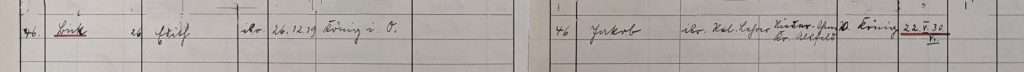

Nach vierjährigem Besuch der Volksschule in König trat Edith Bick im Mai 1930 in die Sexta der Oberrealschule Grünberg ein.6 Sie war nicht die einzige jüdische Schülerin in der Grünberger Oberrealschule. Von den 356 Schülerinnen und Schülern des Schuljahres 1930/31 waren 7 jüdisch, davon 3 in Sexta (neben Edith Bick und Else Jacob aus Nieder-Gemünden: Manfred Eckstein aus Kesselbach), einer in Quinta (Hans-Ludwig Strauß aus Nordeck) einer in Obertertia (Erwin Stiebel aus Allendorf), einer in Untersekunda (Hermann Roth aus Nieder-Ohmen), eine in Obersekunda (Edith Buxbaum aus Grünberg) und einer in der Oberprima (Ernst Simon aus Londorf).7

Allerdings besuchte Edith Bick wohl als einziges der jüdischen Kinder samstags, also am Schabbat, den Unterricht nicht. Vermutlich wurde sie auch zu den jüdischen Feiertagen freigestellt, was im Großherzogtum Hessen nach Erlasslage möglich war.8

Am 1. April 1933 verließ sie die Schule in Quarta (heute: 7. Klasse) trotz guter Noten, „um in die Volksschule zu gehen“, wie es in ihrem Abgangszeugnis vielsagend heißt.9 In einer eidesstattlichen Versicherung vom 17. Januar 1957, die sie ihrem erfolgreichen Antrag auf Entschädigung für Schaden in der Ausbildung beilegte, schilderte Edith Bick den Vorgang so: „(1.) Ich bin der Religion und Abstammung nach Juedin. (2.) Ich ging bis zum Jahre 1930 zur Volksschule nach Koenig im Odenwald. Als meine Eltern nach Niederohmen bei Giessen verzogen, kam ich in die Oberrealschule nach Gruenberg in Oberhessen, weil ich Lehrerin werden wollte, wie auch mein Vater Lehrer war. Im Jahre 1933 musste ich diese Ausbildung abbrechen, weil ich als juedisches Kind aus der Schule herausgeworfen wurde. Da ich das Ende des schulpflichtigen Alters zu diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht hatte, musste ich noch einmal im Jahre 33 ein Jahr lang die Volksschule in Niederohmen besuchen.“10

Im Jahr 1936 zogen Martha und Jakob Bick mit Edith (und Bruder Armin?) nach Frankfurt am Main, „weil sie sich als Juden in dem kleinen Platz [Nieder-Ohmen; Anm. d. Red.] nicht mehr halten konnten.“11 In der Mainmetropole wohnten sie zunächst in der Friedberger Landstr. 57 und später in der Feststraße 16.12 Ihr Ziel, Lehrerin zu werden, konnte Edith nicht mehr verwirklichen, wie sie 1957 in der bereits zitierten eidesstattlichen Versicherung erklärte: „Vom Jahre 1934 bis 1937 konnte ich wegen der damals herrschenden Verhaeltnisse keine regulaere Ausbildung mehr erhalten und wanderte deswegen im Jahre 1937 nach den Vereinigten Staaten aus, wo ich sofort als Dienstbote zu arbeiten begann, da ich keinerlei Mittel hatte, noch eine berufliche Ausbildung zu erhalten, insbesondere nicht um Lehrerin zu werden, wie dies meine urspruengliche Absicht war.“13

Aus ihrer Entschädigungsakte erfahren wir, dass Edith Bick in den USA heiratete und den Nachnamen ihres Mannes, Stern, annahm. Sie bekam ein Kind, das im Juni 1956, als Edith Bick ihren Antrag auf Entschädigung einreichte, 8 Jahre alt war.14

Die letzte (indirekte) Nachricht von Edith Stern, geborene Bick, ist ein Brief der Claims Conference an die Entschädigungsbehörde vom 7. November 2013. Edith war da bereits 94 Jahre alt und lebte in dem Apartment-Haus 55 Knolls Crescent in der Bronx. In dem Schreiben teilte die Vertreterin der Claims Conference mit: „Die Bundesregierung hat unter dem Namen HARDSHIP Fund einen Fonds für bestimmte jüdische Opfer nationalsozialistischer Verfolgung eingerichtet, die keine oder nur geringe Entschädigungsleistungen nach dem Bundesentschädigungsgesetz erhalten konnten.15 […] Da […] [Edith Stern, geb. Bick; Anm. d. Red.] um eine Beihilfe aus dem HARDSHIP Fund ersucht hat, bitten wir um Ihre Hilfe […], um den Antrag […] entscheiden zu können.“16

Die Behörde übersandte die Akte im März 2014.17 Eine Nachricht darüber, ob Edith Bick im hohen Alter aus dem Hardship Fund entschädigt werden konnte, ist nicht erhalten.

Und was geschah mit Ediths Familie? Ihr jüngerer Bruder Armin wurde als Sechzehnjähriger im Jahr 1939 durch einen Kindertransport nach England gerettet und emigrierte später in die USA.18 Jakob und Martha Bick meldeten sich am 11. Juni 1936 von Nieder-Ohmen nach Frankfurt am Main ab. Zuletzt wohnten sie in der Feststraße 16/1. Von dort wurden sie am 15. September 1942 in das Ghetto und Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Jakob Bick starb in Theresienstadt am 16. Mai 1943.19 Am 9. Oktober 1944 wurde Martha Bick weiter in das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet.20

- Vgl. die Kopie der Geburtsurkunde in: Entschädigungsakte Edith Bick, HHStAW Best. 518 Nr. 9661, Blatt 8.

↩︎ - Hierzu und zum Folgenden vgl. den Eintrag zur Familie Bick auf der Website http://www.stolpersteine-badkoenig.de/seite/446106/familie-bick.html (zuletzt aufgerufen am 29. August 2024); ebenso Heinrich Reichel: Juden in Nieder-Ohmen, Vogelsbergkreis. Erschienen im Eigenverlag, Mücke/Nieder-Ohmen 1998, S. 49; sowie Ders.: Juden in Nieder-Ohmen zwischen 1933 und 1940. Angaben über Personen und Familien. Schriftenreihe des Kulturrings Nieder-Ohmen Nr. 10, Mücke/Nieder-Ohmen 2001, S. 36.

↩︎ - Vgl. die Heiratsurkunde von Jakob und Martha Bick vom 02.03.1919, HStAMR Best. 916 Nr. 253 (Digitalisat auf www.lagis-hessen.de; zuletzt aufgerufen am 29. August 2024).

↩︎ - Zur jüdischen Gemeinde in Nieder-Ohmen vgl. https://www.alemannia-judaica.de/nieder_ohmen_synagoge.htm (zuletzt aufgerufen am 06. September 2024).

↩︎ - Vgl. Reichel, Nieder-Ohmen [1998 bzw. 2001] (wie Anm. 2). ↩︎

- Zu Edith Bicks Schulzeit in Grünberg vgl. die Einträge in: Hauptliste der Schüler und Schülerinnen der Höheren Bürgerschule (bis Ostern 1914) und Realschule (O. 1914–O. 1926) und Oberrealschule (O. 1926–O. 1938) und Oberschule für Jungen (ab O. 1938). Grünberg i. H. Angefangen Ostern 1910, beendet mit Schluss des Schuljahres 1938/39, S. 112 f. (Archiv der Theo-Koch-Schule); sowie in: Oberrealschule Grünberg in Hessen. Schülerlisten 1929 – 1932/33, hier: Schuljahr 1930/31: Sexta; 1931/32: Quinta; 1932/33: Quarta (Archiv der Theo-Koch-Schule).

↩︎ - Nach eigenen Zusammenstellungen aus den Unterlagen im Archiv der Theo-Koch-Schule.

↩︎ - Vgl. L. Nodnagel (Hg.): Das höhere Schulwesen im Großherzogtum Hessen. Gesetze, Verordnungen und Verfügungen, Gießen 1903 (auf S. 269 f. „Verordnung vom 31. Oktober 1876, betreffend: Den Schulbesuch von seiten der jüdischen Kinder an den Sabbaten und jüdischen Festtagen“; mit handschriftlichen Notizen zu Novellierungen von Oberstudiendirektor Wilhelm Angelberger; Archiv der Theo-Koch-Schule).

↩︎ - Vgl. Edith Bicks Abgangszeugnis der Oberrealschule Grünberg i. H. vom 1. April 1933 (Archiv der Theo-Koch-Schule, Ordner mit dem Anfangsbuchstaben B).

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung vom 17. Januar 1957, in: Entschädigungsakte Edith Bick (wie Anm. 1), Blatt 7.

↩︎ - Ebd.

↩︎ - Entschädigungsantrag vom 26. Juni 1956, in: Entschädigungsakte Edith Bick (wie Anm. 1), Blatt 1 (hier: „Frankfurt a. Main, Friedberger Landstr. 57“); ebd., Blatt 9 (Umschlag eines Briefes von Martha Bick an ihre Tochter in New York, hier: „Feststr. 16, Ffm“).

↩︎ - Eidesstattliche Versicherung vom 17. Januar 1957, in: Entschädigungsakte Edith Bick (wie Anm. 1), Blatt 7.

↩︎ - Entschädigungsantrag vom 26. Juni 1956, in: Entschädigungsakte Edith Bick (wie Anm. 1), Blatt 1.

↩︎ - Im Mai 1957 erhielt Edith Bick 5000 DM für Schaden in der Ausbildung, im September 1961 120 DM für Auswanderungskosten und im März 1966 – gemäß dem Schlussgesetz von 1965, wonach Ausbildungsschaden mit 10.000 DM entschädigt werden sollte – weitere 5000 DM; eine Rente erhielt sie im Gegensatz zu vielen anderen Antragsstellern nicht, da sie vor ihrer Emigration in Deutschland nicht angestellt gewesen war; vgl. die Bescheide in der Entschädigungsakte Edith Bick (wie Anm. 1), Blätter 13, 21 und 33.

↩︎ - Ebd., Blatt 43.

↩︎ - Vgl. ebd., ohne Paginierung (letzte Seite der Akte).

↩︎ - Vgl. http://www.stolpersteine-badkoenig.de/seite/446106/familie-bick.html (zuletzt aufgerufen am 29. August 2024); ebenso Reichel, Nieder-Ohmen [1998] (wie Anm. 2), S. 49; sowie Ders., Nieder-Ohmen [2001] (wie Anm. 2), S. 36.

↩︎ - Vgl. die Häftlingskarteikarte von Jakob Bick im Konzentrationslager Theresienstadt, 1.1.42/ 5019493/ ITS Digital Archive, Arolsen Archives; sowie den Eintrag für Jakob Bick im Gedenkbuch des Bundesarchivs: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de842635 (zuletzt aufgerufen am 05.12.2024).

↩︎ - Vgl. den Eintrag Eintrag für Martha Bick im Gedenkbuch des Bundesarchivs: https://www.bundesarchiv.de/gedenkbuch/de842644 (zuletzt aufgerufen am 05.12.2024).

↩︎